| |

Seconde guerre

mondiale

dans le Forez

*

* *

La

Résistance

dans le département de la Loire

sa

place en région lyonnaise

Colonel

René Gentgen

(Exposé

du colonel Gentgen, correspondant de la commission d'histoire

de la Deuxième Guerre mondiale de l'Institut d'histoire

des conflits contemporains, présenté à

Roanne le 22 janvier 1988.)

Lorsqu'il m'a été proposé

de vous entretenir de la Résistance dans le département

de la Loire, il m'est apparu que le sujet, compte tenu de son

ampleur et de sa diversité, ne pouvait être traité

dans sa plénitude dans les limites de temps généralement

accordées à un conférencier.

Par ailleurs, au fil de mes lectures, j'ai toujours été

frappé par la place réduite faite à la

Résistance dans le département dans les ouvrages

qui font autorité en la matière. Henri

Noguères, dans son Histoire

de la Résistance, s'attache surtout aux services

secrets. Il cite quelques personnalités éminentes.

Alban-Vistel, dans La

Nuit sans Ombre, ne fait qu'effleurer les formations

politiques au niveau du département. Il omet les FTP

et le SOE dans sa relation des

combats.

Bien que la Loire ne puisse se prévaloir, sur le plan

militaire, d'exploits d'un retentissement national, il m'a semblé

qu'en toute équité, il convenait de la situer

à sa véritable place, au moins dans le cadre régional.

La limite de temps m'imposait d'opérer un choix dans

une matière substantielle et variée. Après

m'être beaucoup interrogé, j'ai finalement opté

pour un exposé d'ensemble portant sur les principaux

aspects de la Résistance départementale.

On peut, en effet, admettre que la Résistance, au plan

national et dans ses diverses manifestations à la base,

est devenue familière aux Français. Les médias

l'évoquent en toute circonstance. Le procès Barbie

en est un exemple récent. Les événements

locaux, quant à eux, sont rappelés annuellement

au cours de cérémonies commémoratives.

La ville de Roanne s'y applique avec beaucoup d'attention. Deux

ouvrages, œuvres de MM. Maloire

et Cabotse, en donnent une image

fidèle pour le Forez et le Roannais. Ces importants apports

me dispensent d'entrer dans le détail.

Ces observations liminaires étant faites, je vais retracer

pour vous les principales phases de la Résistance dans

la Loire dans les domaines politique et militaire. Je soulignerai

au passage la part du département au sein de la région

lyonnaise.

Sur le plan politique, depuis sa naissance jusqu'à son

dénouement, il faut distinguer trois phases.

Une première période,

assez longue, correspond à la prise de conscience du

caractère réel de l'État français

et de l'aboutissement fatal de sa politique de collaboration.

La seconde période portera

sur le fonctionnement routinier des mouvements et formations

à la recherche de structures unifiées aux échelons

départemental et local.

L'épisode ultime - il s'est

déroulé en 24 heures - correspond à la

mise en oeuvre du processus insurrectionnel et à la restauration

de la République.

Sur le plan militaire, il y eut une période de gestation,

inégale selon les formations et selon les secteurs géographiques.

La phase opérationnelle lui succédera tout naturellement.

Sa mission principale consistera en priorité à

perturber les communications et l'économie au service

de l'occupant. Elle sera finalement ponctuée par des

engagements militaires d'ampleur variable mais aux résultats

non négligeables.

Un bref examen de ces résultats et de quelques points

particuliers clôturera le récit des événements.

Plus brièvement encore, j'évoquerai l'apport du

département à la Résistance tout entière

par l'action de quelques-uns de ses fils à l'extérieur

de la Loire.

Je ne surprendrai personne en affirmant qu'il est difficile

de parler du département de la Loire sans qu'apparaisse

la dualité de ses centres vitaux et des particularismes

qui s'exercent de part et d'autre du seuil de Neulise.

À l'origine de la clandestinité, Saint-Étienne

et Roanne ne marchent pas la main

dans la main. Chacune des deux villes se lie directement à

Lyon. Au sein des mouvements, il n'y a pas de liens entre

les acteurs des deux villes.

Si, à mesure que les structures départementales

prennent leurs assises, tout finira par rentrer dans l'ordre,

les distorsions ne manqueront pas. En décembre 1943,

au moment où l'AS du Roannais entre dans le giron du

département, des circonstances locales plaçaient

encore un groupe de combattants authentiquement roannais dans

la mouvance de l'Allier.

Pendant la phase du réveil des consciences, en 1940 et

1941, c'est Saint-Étienne

qui donnera le départ des activités de résistance.

Le journaliste Jean Nocher en sera

la figure de proue. Avec lui, une femme et quelques hommes sauront

se reconnaître dans le refus du défaitisme. Ils

jetteront les bases départementales et locales de la

Résistance dans la Loire. Ils en assumeront la totalité

des tâches de propagande. Ils se feront les agents actifs

du redressement national.

La propagande exige des moyens. Dans le climat particulier du

moment, la force de persuasion de la radio de Londres ou les

propos de bouche à oreille n'ont que des effets limités.

Les papillons ou les graffiti qui parsèment les bâtiments

publics disparaissent très vite. Seul l'imprimé,

tract ou journal, permet au talent des rédacteurs de

produire un effet durable. Il passe par l'imprimerie. Mais un

contrôle rigoureux de la production de papier et le délit

d'opinion font obstacle à l'emploi légal de l'imprimé

par les résistants. Pour publier, il faut surmonter la

pénurie et braver les interdits. Les Stéphanois

y parviendront avec un plein succès.

La volonté de combattre le régime de Vichy et,

à travers lui, l'ennemi et son idéologie, n'est

pas née d'un coup de baguette magique. Rares ont été

les auditeurs de l'appel du "18 juin". Rares ont été,

parmi eux, celles ou ceux qui, comme Mme

Neuwirth, en ont aussitôt ressenti le déclic.

L'éveil a été le fruit d'un long cheminement.

Les Français touchés par la grâce furent

peu nombreux. Leurs motivations, ferveur patriotique ou opinion

philosophique, furent variées. Il fallut du temps pour

qu'ils puissent se reconnaître tous et pour coordonner

leurs actions. Sur Saint-Étienne, le processus est bien

connu. Le mouvement partira des intellectuels et des milieux

chrétiens démocrates.

Jean Nocher, rédacteur en

chef au journal La Tribune,

sera le chef de file des premiers. Il s'adjoindra René

Seyrou et Henri Perrin.

Une jeune fille de vingt ans, Violette

Maurice, étudiante à Lyon, ralliera des

adeptes dans les universités. Lucien

Neuwirth, 16 ans, regroupera des lycéens stéphanois.

Début 1941, nous les retrouverons tous unis autour de

Jean Nocher pour constituer le

groupe "Espoir".

Entre-temps, Jean Nocher a rejoint

Jean-Pierre Lévy, chef national

de "Franc-Tireur".

Il sera le premier responsable départemental, en janvier

1941, de ce mouvement. Violette Maurice,

tout en restant en liaison avec "Espoir",

formera le groupe "93".

Elle préservera son indépendance à l'égard

des grands mouvements nationaux.

Chez les chrétiens, ce sont Fernand

Bonis de la CFTC (1) et

Jean Perrin du PDP

(2) qui prendront l'initiative. Ils se regrouperont en octobre

1940. En 1941, ils se partageront les responsabilités

départementales, l'un à "Libération",

l'autre à "Combat".

Ils agissent tous deux dans les milieux catholiques favorables

à la Résistance.

C'est de ces précurseurs que sortiront les structures

départementales des "Mouvements

Unis de la Résistance". S'ils

incitent à quelques manifestations populaires - 1er mai,

14 juillet - c'est par la production et la diffusion sous le

manteau de tracts et de journaux que s'exerce l'essentiel de

leur activité. Ils créent deux journaux locaux

à fort tirage : L'Espoir

et 93, d'une haute tenue

patriotique et morale. Ils sont l'émanation des équipes

de même nom. Ils distribuent tout ce qui leur parvient

comme imprimés clandestins. En ces temps héroïques,

l'esprit de concurrence est banni chez les résistants.

Dans l'action, ils se refusent à distinguer entre l'une

ou l'autre des différentes organisations. Ils luttent

pour une cause commune.Dès

fin 1940, ils répandent La Voix

du Vatican, Vérité

et les Petites Ailes.

Fin 1941, Témoignage Chrétien,

Franc-Tireur, Combat,

l'Espoir et quelques autres

ont complété l'éventail. 93

s'y ajoutera en 1942.

Si Jean Nocher s'affirme très

vite comme la tête pensante et agissante de la résistance

stéphanoise, il le doit à sa stature intellectuelle,

à sa verve subtile mais aussi au fait qu'il dispose d'un

support de presse de fort tirage : La

Tribune. Cet organe est toutefois soumis à

la censure, ce qui en réduit la portée. L'effort

intense d'information né trouvera son plein rendement

que dans la presse clandestine. Pour distribuer, il faut d'abord

créer. Les bonnes plumes ne manquent pas. Pour transmettre

le message il faut un support matériel. Le problème

se pose pour la Loire. Il est d'une grande acuité pour

toute la zone non occupée. Les solutions viendront par

l'entremise de Jean Perrin et de

Paul Pascalini.

La fourniture de papier sera l'œuvre, pour l'essentiel,

des papeteries de Valfuret.

Paul Pascalini, membre de 93,

en est le directeur. Les Presses et

Messageries y contribueront. Après quelques

tâtonnements, les chutes de papier de La

Tribune feront le bonheur de l'Espoir.

Jean Perrin pourra s'attacher les

services de l'Imprimerie française,

4, rue Balaÿ, et ceux de l'Imprimerie Bornier

de Mans, place Badouillère.

La plupart des grands titres de la Résistance sortiront

de leurs ateliers. Les 30 premiers numéros de Combat,

les 20 premiers de Libération,

les numéros 2 et 3 de Témoignage

Chrétien, à 28 000 exemplaires y seront

tirés. Le premier tract et le numéro 1 de l'Espoir

en sortiront avant d'être imprimés chez

Guichard. Six numéros

de 93 porteront à leur tour,

à 25 000 exemplaires, la bonne parole.

Il y a là un effort considérable qui fait de Saint-Étienne

le second indispensable de la capitale de la Résistance.

Jean Perrin était prêt à dépanner

Franc-Tireur en cas de besoin.

Toute cette production était acheminée vers les

grands centres : Marseille, Montpellier

et Toulouse, par chemin de fer

avec la complicité des cheminots.

C'est par cet effort tout à fait exceptionnel que le

rayonnement de la Résistance stéphanoise s'est

affirmé très au-delà des limites du département.

Ce magnifique élan sera brisé de mars

1942 à juin 1943.

La police de Vichy aura entamé

le dispositif. Les agents allemands accentueront les dommages.

Fort heureusement, si l'Espoir

et 93 en meurent, les grands

mouvements de la zone sud se seront pourvus de relais.

Jean Perrin et Fernand

Bonis sont arrêtés le 5

mars 1942. Jean Nocher l'est

le 29 septembre. Violette

Maurice et Paul Pascalini tiendront

jusqu'en octobre 1943. La délation

d'un employé de l'Imprimerie française

en septembre et le départ pour Londres, en octobre, de

Bornier, mettront fin aux activités

résistantes de ces entreprises.

Ces arrestations, si elles perturbent la vie des organisations,

ne freinent pas le développement de la Résistance

dans la Loire. La production d'imprimés clandestins,

stoppée ici, est reprise ailleurs. Leur diffusion se

poursuit. Dès 1942, la Résistance tout entière

s'est renforcée par l'apparition de formations nouvelles.

Avec celles-ci, et parallèlement à l'effort militaire,

elle va s'orienter vers des tâches plus exaltantes pour

restaurer la République.

Alors que les précurseurs de la Résistance dans

la Loire rongent leur frein dans les prisons, le grain qu'ils

ont semé a levé. Les événements

mondiaux ont amené le PCF (3)

à engager toutes ses forces dans la lutte. Il prend l'initiative

de créer le FN (4). Les

syndicats, condamnés par la charte du travail, se réorganisent

en secret.

De toutes parts ont surgi des hommes nouveaux. Ils exercent

leur activité de résistance à partir des

centres administratifs industriels ou ruraux.

Au-delà de la propagande et du recrutement qui s'intensifient,

leur action s'étend à des domaines variés.

Ils s'opposent aux mesures iniques édictées par

l'occupant à travers l'état de fait. Ils sont

à l'origine des formations militaires et de quelques

réseaux de renseignement. Ils sauront adapter leurs organisations

aux nécessités diverses de la politique et de

la guerre.

Malgré les conflits internes, résurgences des

préjugés politiques d'avant-guerre, ils réussiront

à mettre sur pied un ensemble de mesures propres à

assurer, le moment venu, la continuité de la République

en France.

Ils bâtissent un dispositif complexe mais efficace pour

la mise à l'abri des personnes menacées : résistants,

juifs ou réfractaires au STO. Ils organisent un service

de fausses cartes d'identité et des filières d'évasion.

Pour subvenir aux besoins courants de leurs membres et pour

porter secours aux familles privées de ressources, ils

s'approvisionnent en cartes de rationnement par les moyens les

plus variés. Le noyautage des administrations publiques

répond en partie à ces préoccupations.

Je me borne, ici, à les rappeler.

Malgré les risques aggravés à partir de

1943, la dynamique des grands mouvements a suscité

des vocations de plus en plus nombreuses. À Saint-Étienne,

la succession de Jean Perrin a

été assurée, au gré des arrestations,

par César Garnier, Robert

Kahn et Charles Gouroux.

Celle de Jean Nocher le sera par

Henri Perrin et Gabriel

Calamand.

À Roanne, Elie Vieux et le capitaine Bernheim ont fait

leur choix dès 1940. C'est avec l'apparition, en juillet

1942, de Joseph Montiarret, agent de liaison entre Londres et

Franc-Tireur, que la résistance locale prendra forme.

Ils trouveront auprès de Thévenet, pour Combat,

et Boisserolle pour Libération, des successeurs discutés

ou malheureux.

Le capitaine Bernheim est un lointain

parent de Jean-Pierre Lévy dont

la sœur habite Roanne. C'est un agent du S R. Nommé

responsable d'arrondissement, il forme une équipe solide

autour de la personne de Marcel Gallet,

ouvrier à l'Arsenal. Gérard

Hennebert et Serge Giry,

membres de l'aviation civile repliée caserne

Werlé, partent à la recherche de terrains

d'atterrissage et de parachutage. Lorsque Montiarret

arrive à Roanne, il trouve sur place des hommes organisés

et résolus.

Montiarret étendra ses contacts.

Il rencontrera Jean Boyer à

Lyon. Il lui confiera des missions de parachutage et

d'émissions radio. Jean Boyer a

constitué un groupe très cohérent à

Saint-Germain-Laval.

À Feurs, c'est par l'intermédiaire

d'Yvon Morandat, émissaire

du général de Gaulle

en France, que la Résistance prend corps. En juillet

1942, Morandat voit le comte

de Neubourg et Marguerite Gonon.

Ils jettent, ensemble, les bases locales de "Combat".

Ils réceptionnent un parachutage de matériel d'imprimerie

destiné à Lyon. Marguerite

Gonon, par le canal de Mme Cailliau,

sœur du général de

Gaulle, membre de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul,

réussira à faire évader le commandant Hettier

de Boislambert, futur grand chancelier de l'ordre de

la Libération, des prisons de Vichy. Elle sera la première

responsable de l'AS (5) de Feurs.

À Chazelles-sur-Lyon et

à Montbrison, c'est à

partir de syndicalistes chrétiens que la Résistance

prend son élan. Fernand Mirabel

en est l'animateur. Militant du PDP et de la CFTC, poète

à ses heures, il prend position dans l'un de ses sonnets

dès le 18 juin 1940. Il

rédige des tracts qu'il adresse à ses amis sous

pli postal. En collaboration avec l'abbé Labrosse,

il forme des équipes locales à Chazelles-sur-Lyon.

Il est à "Combat"

et à "Libération".

Il sera épaulé par Augustin

Pèze, au titre de "Franc-Tireur".

Mirabel intervient à Montbrison

où il entraîne Jean Rolle

et sa suite. Militant CFTC, celui-ci s'adjoindra l'abbé

Varigas, curé de Pralong.

Profondément croyant, il aura quelques démêlés

avec des membres du "Coq enchaîné"

dont la foi laïque n'a d'égale que sa foi religieuse.

À Rive-de-Gier, ce sont

les sœurs Escoffier, enseignantes,

qui inspirent le groupe local. Georges

Bidault est hébergé chez Paponnaud.

En janvier 1943, tous ces résistants

se rassemblent au sein des Mouvements

unis de la Résistance (MUR). Ils érigent

un directoire départemental. Aucun Roannais n'y siège.

Le premier président en est Robert

Kahn de Libération. Chacun de ses membres recevra

une attribution spécifique. Les actes politiques y seront

coordonnés mais l'initiative des secteurs reste entière

dans l'exécution. Les MUR viennent

de marquer leur cohésion aux côtés de nouveaux

arrivants. Le PCF s'est reconstitué.

Il sera la seule formation politique à s'affirmer dans

la clandestinité sous sa dénomination d'avant-guerre.

Il créera son hypostase, le Front

national, qui jouera un rôle de premier plan dans

tous les domaines de l'action résistante.

Après son démantèlement au cours des années

1939-1940, le PCF s'est appliqué

à rassembler ses militants dans ses cellules de base.

Accusé de tous les crimes pour des motifs idéologiques,

il paiera un lourd tribut à la Résistance. Son

agressivité ne fera que croître au fil de ses pertes.

Il jouera un rôle déterminant en s'appuyant sur

son émanation directe, le FN.

À Saint-Étienne et

à Roanne, ce sont Buart

et Faulle qui en ont la

responsabilité.

Le FN fait son apparition dans

la Loire à la fin de 1941.

Sa naissance est annoncée par un tract du

PC en septembre 1942. Ses

structures originelles reposent entièrement sur des membres

du parti. Il recrutera de nombreux sympathisants en 1943,

surtout parmi les intellectuels.

Il est difficile d'en suivre l'évolution interne. En

1946, l'un de ses représentants

interrogé sur ses activités pour le compte du

comité d'histoire pour la 2e guerre mondiale a fait cette

réponse : "Au FN, la modestie

est de rigueur, aucune vedette, aucun nom. Certains documents

sont tenus secrets. Ils ne seront pas communiqués."

Ce représentant ira au bout de sa logique, il ne nous

est connu que sous le pseudonyme de Rémy.

On connaît tout de même sa première secrétaire

départementale, Mme Meier,

enseignante au lycée de Saint-Étienne et son responsable

en 1944, Cavassilas.

Le FN subira des coupes sombres. 27 arrestations à Saint-Étienne

en juin 1942, dont Joseph

Sanguedolce, et d'autres le 6 mai

1943. À Roanne, la

rafle a lieu le 6 mai 1944. Antoine

Pâtissier, créateur du secours populaire

local, est arrêté. Frappé durement, le FN

se reforme dès le lendemain. À peine prend-il

le soin de se faire oublier pour un temps. Ses actions sont

celles de tous les mouvements. Son oeuvre principale sera la

mise sur pied des FTPF (6).

Il aura des antennes à Roanne,

Montbrison, Firminy

et Rive-de-Gier. À Roanne,

ce sont Rémy, Henri Diot

et Antoine Pâtissier qui

conduisent son destin avec persévérance.

Les organisations syndicales se sont mises à l'unisson

des différentes organisations. Ils sont en liaison avec

l'une ou l'autre d'entre elles selon leurs affinités.

Elles se feront les pourvoyeurs des maquis.

En plus des organisations au rayonnement national, je n'aurai

garde d'omettre les "Équipes

chrétiennes" et le "Coq

enchaîné". Si leurs supports philosophiques

sont fort éloignés, ils n'en contribuent pas moins,

dans la Loire, à la lutte commune de la Résistance.

Les Équipes Chrétiennes

se sont organisées autour de la diffusion de Témoignage

Chrétien. Elles regroupent des membres du

clergé, des militants d'action catholique et des jeunes

des mouvements spécialisés (JOC,

JEC) (7). Michalon en a la charge à Saint-Étienne,

pour le département.

À Saint-Étienne ville,

c'est l'abbé Ploton qui

en est la figure dominante. À Montbrison,

le chanoine Duperray, supérieur

du séminaire, a pris position publiquement, dans ses

sermons, dès 1940. Les abbés

Paul Clément, aumônier

de la JOC, et Pleynet,

animent les éléments roannais. Aux côtés

des membres du clergé, Antoine

Chaperon de Roanne, Marguerite

Gonon, Ferdinand Mirabel

et Jean Rolle agissent en plus

d'activités déjà exigeantes par ailleurs.

Quatre membres de la JOC roannaise

figurent parmi les cinq maquisards tués dans le Roannais.

Le mouvement lyonnais du "Coq

enchaîné" compte Louis

Pradel parmi ses membres fondateurs. Il étend

l'une de ses ramifications dans la Loire. Il publie un journal

: Le Coq Enchaîné.

Pointu, de Saint-Étienne,

en est le responsable départemental. Le mouvement est

d'inspiration radicale-socialiste et franc-maçonne. Joseph

Bourges le représente à

Rive-de-Gier, Louis Fouilleron

à Montbrison. Ce dernier

fera des apparitions à Roanne. Le mouvement servira de

rampe de lancement aux réseaux Buckmaster

en Lyonnais.

À l'exception de ce dernier, et après un long

et patient labeur émaillé de discussions serrées

mais courtoises, tous ces mouvements finiront par se réunir,

courant 1944, au sein d'organismes collectifs. Ceux-ci s'efforceront

de faire face aux problèmes de la Libération,

notamment, prise de possession des administrations publiques

et épuration. Ils créeront des commissions diverses

à cet effet. Les débats y seront souvent âpres,

mais les décisions y seront prises à l'unanimité.

Cette manifestation d'unité prendra la forme des CDL

et CLL (8). Le premier siège au chef-lieu, les autres

dans les centres administratifs du département. Assez

curieusement, Saint-Étienne n'aura pas de CLL.

Le CDL a été constitué le

15 avril 1944. Il a pour première mission de préparer

la succession de Vichy et d'assurer

l'intérim préfectoral. Il se substituera au conseil

général après la mise en place du préfet

de la Résistance. Le préfet initialement prévu

était un avocat roannais, maître Fauconnet.

En août 1944, il est emprisonné à Toulouse.

La présidence du CDL revient à Gabriel

Calamend. Il appartient aux MUR devenus MLN (9). C'est

un Franc-comtois. Le secrétariat est assumé par

Cavassilas du FN Michalon

pour les Équipes chrétiennes,

Joseph Piot pour le PC et Louis

Duchêne pour la CGT y siègent en qualité

de membres, le capitaine Ferrières,

en tant que représentant militaire.

La désignation du syndicaliste fut controversée.

Il y avait rivalité entre les tendances ex-confédérés

et ex-unionistes. Le litige fut réglé en faveur

de ce dernier. À la suite de propos malencontreux du

départemental FFI, un conflit surgit autour de sa personne.

Il fut finalement résolu par un acte d'autorité

de la région.

Si l'énumération des CLL n'a qu'un intérêt

secondaire, un auditoire roannais ne peut se désintéresser

du sien. Après des oppositions parfois violentes entre

les formations, le CLL du Roannais est constitué le 10

mai 1944. Elie Vieux, résistant

de la première heure en est le président. Il émane

du MLN.

Il est entouré de Dourdein pour le PS, de Rémy

pour le FN de Bonnefille pour le

PC et de Boiteux pour la CGT, Chenard,

des EC les rejoindra par la suite.

Le CLL formera trois commissions. Elles se consacrent à

la "Politique et à l'Épuration",

au "Ravitaillement et aux Transports"

et à "l'Insurrection".

Elles sont présidées respectivement par

Fournier, Cheylard et René

Paillard.

Les 20 et 21 août 1944, toutes les unités de la

Wehrmacht quittent le département. Des incidents sont

à redouter. La prise de possession des établissements

publics peut tenter, ici ou là, quelques écervelés,

surtout dans les centres. Montpellier,

Toulouse et Limoges

ont connu des situations confuses. À Lyon

le responsable régional FFI en a écarté

le danger. Dans la Loire, tout

se passera dans une complète harmonie. C'est tout juste

si l'on signale quelques symptômes, vite réprimés,

à Rive-de-Gier. À

Firminy, un désaccord est

tranché par appel à un arbitre, lequel, phénomène

assez rare, fut l'officier représentant militaire au

CDL.

Comment est-on parvenu à ce résultat à

Saint-Étienne et à

Roanne ? Au chef-lieu, ce fut par

l'action non concertée de journalistes et du capitaine

Ferrières.

Dans le cadre du CDL, des commissions de la presse et de l'insurrection

avaient été formées. Ledot,

journaliste à La Tribune,

présidait la première. La seconde avait demandé

au capitaine Ferrières de

conduire la phase insurrectionnelle sur la ville.

Les derniers soldats allemands quittent Saint-Étienne

au matin du 20 août. Les membres du CDL, surpris, sont

dispersés. Ils ne peuvent siéger. Une vingtaine

de FTP, aux ordres du capitaine Arthur, membre de la commission

insurrectionnelle, se présentent à 16 heures place

Jean-Jaurès.

Sous leur protection, et sous l'impulsion de Ledot,

faisant office de rédacteur en chef, les journalistes

confectionnent un journal qui prend le titre de La

République. Son éditorial insiste sur

la nécessité du maintien de l'ordre. Il publie

une mise en garde contre les excès. Il est diffusé

au matin du 21. Ces appels à la raison porteront leurs

fruits.

Le capitaine Ferrières est

alerté fortuitement, tôt, le 21. Il est seul et

sans troupes. Il décide d'agir seul et immédiatement.

Il se rend à la préfecture où il procède

à l'arrestation du sous-préfet Faller

qui fait fonction de préfet. Il confie ce poste à

Pierre Nautin, chef de la 2e division

et agent du NAP (10). Il se rend ensuite à l'hôtel

de ville où il fait incarcérer le CC (11) Weber,

collaborateur notoire. Il le remplace par le commissaire Fleuret,

résistant.

Le CDL s'est réuni entre-temps. Ferrières

s'en va lui rendre compte de ses actes. Le CDL entérine

les mesures prises. Gabriel Calamand

sera préfet jusqu'à l'arrivée de Lucien

Montjauvis, le 25 août. Il y aura quelques écarts,

tant à l'AS que chez les FTP. Il y sera vite mis bon

ordre. La Loire vient de passer d'un régime à

un autre sans incident, sans que la population en ait ressenti

les moindres remous, à peine percevait-elle les événements

importants qu'elle vivait.

Ces actions rapides, quasi simultanées, visaient à

décourager toute velléité d'entreprise

marginale. La mise en place de Lucien

Montjauvis confortera cet acquis. Cet ancien député

communiste de Paris, par son sens politique et sa modération,

saura calmer les esprits quand ce sera nécessaire. Il

fera l'unanimité sur son nom.

À Roanne, l'événement se déroule

encore plus simplement. Le 21 août, à 16 heures,

le CLL est réuni chez Elie Vieux.

Le commandant Antoine, chef de

secteur de l'AS, s'y trouve. Il a alerté ses troupes.

On craint l'agitation de quelques irresponsables. Le CLL, vers

le soir, constatant que le calme règne dans la rue, se

rend au grand jour à l'hôtel de ville. À

20 heures, il prend possession des lieux et siège d'emblée.

Elie Vieux s'installera à

la sous-préfecture, Dourdein

à l'hôtel de ville. Ici, comme à Saint-Étienne,

tout s'est passé dans le calme. Quelques Roannais ont

fait monter leurs acclamations au passage des membres du CLL

portant brassards tricolores.

Ce n'est pas un mince mérite pour le département

que d'avoir réalisé ce transfert de pouvoir dans

une absolue tranquillité et sans effervescence. Il est

peu de départements français qui peuvent se prévaloir

d'un tel titre de gloire, d'un titre qui en vaut bien d'autres.

Si la gloire est aussi au rendez-vous des succès militaires

dans la Loire, elle n'atteint pas le lustre de ces faits d'armes

qui ont nom : les Glières,

le Vercors ou le mont

Mouchet. Cela tient à deux facteurs : une situation

géographique qui place le département en dehors

des grands axes de pénétration ou de retraite

de la Wehrmacht et une densité militaire ennemie et amie

limitée. Lorsque les forces allemandes du sud de la France

refluèrent, elles se dirigèrent sur Dijon, soit

par Clermont-Ferrand et Digoin,

soit par la rive gauche du Rhône. Ceux de ses éléments

qui empruntèrent la rive droite du fleuve, ne feront

qu'effleurer la Loire entre Saint-Pierre-de-Bœuf

et Condrieu. Seul un groupe du

SOE y livrera combat.

Bien que Saint-Étienne et Roanne constituent des nœuds

de communication importants, ils ne seront utilisés,

voie ferrée exceptée, que de façon épisodique

et par de faibles détachements allemands. Il en résulte

que la Loire ne connaîtra que des engagements militaires

d'ampleur réduite. Si celui d'Estivareilles

atteint le niveau du bataillon, c'est qu'il concerne

les 2/3 de la garnison allemande du Puy,

forte de 1 300 hommes et contrainte de prendre la route par

suite de la coupure de la voie ferrée entre Saint-Étienne

et Le Puy, au viaduc des neuf ponts

au Pertuiset.

Dans la Loire, les Allemands ne comptent que 600 hommes. 1/3

d'entre eux échappe à l'autorité de commandement

départemental. Ils seront à peine inquiétés

pendant leur retraite. Leur faible densité donne une

idée de l'importance stratégique que l'occupant

accorde au département.

Les Allemands font usage du potentiel industriel de la Loire

et de ses moyens de communication. Il importe de les priver

de cette production et de leur liberté de mouvement.

Ces missions incombent à des hommes spécialement

affectés à ces tâches. La France aura besoin

d'assurer la continuité de son effort militaire jusqu'à

la victoire. Il en naîtra des formations militaires adaptées

aux objectifs du moment et aptes à s'intégrer

en dernier ressort aux unités régulières

de l'année française.

Toutes les formations militaires de la Résistance nationale

furent présentes dans la Loire. Si, à la libération

du département, l'Armée secrète a connu

la notoriété, ce sont les FTP qui souffrent les

premiers et le plus durement des méfaits de la répression.

Le SOE (12) se met en évidence par ses actes de sabotage.

L'ORA (13) s'est incorporée à l'AS en octobre

1943. Elle fournira le chef départemental des FFI (14),

lesquelles rassemblent la totalité des formations.

Celles-ci agiront par deux types d'unité : des équipes

de résistance sédentaires opérant à

partir de leur domicile et des éléments militarisés

qui prendront le maquis. Les premières aideront au soutien

logistique des seconds, elles les alimentent en effectifs.

L'Armée secrète de la Loire a vécu deux

phases distinctes dans sa constitution. L'une se fonde sur la

création des Corps francs au sein des mouvements, l'autre

prendra son essor avec la nomination du capitaine Jean Marey

à la tête de l'organisation.

Les Corps francs apparaissent à la fin de 1941. À

Saint-Étienne, ils sont l'œuvre de Combat. À

Roanne, ils appartiennent à Franc-Tireur. Jean

Perrin est à l'origine de celui de Saint-Étienne,

dont Jean Séclé est

le chef. Il ne comprend que 8 exécutants. Il agit avec

des moyens de fortune. Jean Perrin

achètera 10 revolvers de 6,35 à des républicains

espagnols, à 700 F pièce.

Ils lui seront livrés sans cartouches. Le groupe s'attaque

aux kiosques à journaux et aux vitrines de la collaboration.

Après l'arrestation de Jean Perrin

il passe aux ordres de la région et perçoit ses

premiers explosifs.

À Roanne, le Corps franc se forme autour de Marcel

Gallet. Il est plus étoffé que celui du

chef-lieu. Roger Grivelli, Hennebert,

Giry père et fils et les

frères Flicker en sont les

figures marquantes. Il fournit les comités de réception

des parachutages d'armes et d'accueil d'agents des FFI. Son

effort porte sur les sabotages d'entreprises au service de l'ennemi.

Le plus probant est accompli le 28 décembre 1942 à

France-Rayonne. Conduit par Gilbert Mus,

saboteur FFL, le CF (15) immobilisera l'usine plusieurs mois

en sectionnant la conduite d'eau qui l'alimente. Marcel

Gallet, le 4 juin 1943, se met à l'abri en Savoie.

Après sa disparition le Corps franc s'est dispersé

par mesure de sécurité.

Ce même 4 juin, Roger Grivelli a

reçu la visite des agents allemands dès 5 heures.

Il se défend jusqu'à son avant-dernière

cartouche. Il abat un colonel et deux agents. Il se loge la

dernière balle dans la tempe. Il a 22 ans.

Le 11 novembre 1942, le général Delestraint

est nommé chef national de l'AS. Des structures

nouvelles, hiérarchisées, seront créées.

Il faut placer des chefs aux divers échelons. La Loire

se met à la recherche d'un responsable départemental

opérant à plein temps. Pierre

Desgranges, qui en assume la charge début 43,

ne peut s'y consacrer entièrement. On songe à

des officiers de l'armée d'armistice rendus disponibles

par la dissolution de celle-ci. Trois saint-cyriens du 5e RI

sont connus pour leurs sentiments gaullistes. Ils sont attirés

par ailleurs. C'est un Lyonnais qui est proposé par la

région ; le capitaine d'artillerie Gaëtan

Vidiani. Il est à Saint-Étienne en janvier.

Il doit être confirmé au cours d'une réunion

qui se tient chez Paret le 3 février.

Les agents allemands y seront, ils arrêtent les 9 participants.

Le capitaine Vidiani mourra au

Struthof. Tout est à refaire.

En mars 1943, Jean Bergeret, étudiant

en médecine et militant des Équipes

chrétiennes, a mis le capitaine Jean

Marey en présence du chef d'escadrons Descours,

chef régional de l'ORA. La rencontre a lieu dans un café

de la place Badouillère à Saint-Étienne.

Marey y est intronisé comme

départemental OPA. En octobre, lors de la fusion, au

plan régional, de l'AS et de l'ORA, Marey

entreprend de tisser des structures départementales nouvelles.

Il établit des liens avec toutes les équipes de

résistants qui se sont constituées au sein des

mouvements. En octobre 1943, il est rejoint par 5 officiers

d'activé qui formeront, auprès de lui, l'équipe

départementale de l'AS. Il conduira à son terme

l'action qui contribuera à la libération du département.

Le combat d'Estivareilles, où

il fait 830 prisonniers, sera son œuvre maîtresse.

Avec le rattachement, fin 1943, du Roannais à son commandement

et le ralliement du réseau "Jockey",

l'AS s'articulera en six secteurs et quelques sous-secteurs.

Ce découpage s'explique par l'intégration dans

l'AS de résistants dont le rayonnement s'est affirmé

dès 1942. Ils s'implantent :

- à Saint-Étienne, avec Henri

Jeanblanc, enseignant. Il sera mis en sommeil après

l'arrestation de son chef le 6 juillet 1944 ;

- dans la vallée du Gier avec le lieutenant Brodin,

saint-cyrien. Ce dernier est arrêté en février

1944 ; Marcel Arnaud, technicien,

lui succédera ;

- dans la vallée de l'Ondaine, où Chapelon, commerçant,

René Cusset, saint-cyrien

et Régis Perrin,

architecte, se relaieront ;

- à Montbrison, avec Jean Rolle,

employé ;

- à Chazelles-sur-Lyon avec Adrien

Monier, représentant en chapellerie ;

- à Roanne, avec Boisseroles,

agent de maîtrise SNCF, puis, après son arrestation,

en décembre 1943, avec le lieutenant Charlet,

officier du Génie, le lieutenant Barriquand,

saint-maixentais et le commandant Antoine,

polytechnicien, officier du Génie.

Roanne a un sous-secteur à Saint-Germain-Laval avec Jean

Boyer, radio-électricien. Chazelles-sur-Lyon en

a deux, l'un à Saint-Galmier avec Eugène

Guillot, cordonnier, l'autre à Feurs avec Marguerite

Gonon à laquelle succède Renard,

officier d'aviation. La qualification professionnelle de chacune

de ces personnes donne une idée de la diversité

de cet encadrement.

Jusqu'à la Libération, les secteurs sont chargés

des tâches d'exécution. Les sabotages leur incombent.

Chacun d'eux doit recruter et former des équipes de sédentaires.

Le moment venu, il aura à constituer des maquis d'où

sortiront les unités combattantes.

II existera des maquis directement subordonnés au département.

Ils stationnent, l'un en Haute-Loire, à Boussoulet, l'autre

à la Chambonie, à

la limite du Puy-de-Dôme. Ce dernier disparaîtra

en avril 1944. Le premier est le noyau originel d'une très

belle unité : le GMO (16) du "18 juin".

Un maquis a rayonné dans les monts de la Madeleine, à

la fin de 1943.

Confié au capitaine d'infanterie coloniale

Fradin, il est directement subordonné à

la région dans le cadre des MUR. À la suite de

dissensions internes, il éclatera à la fin de

décembre. Les éléments des MUR et le groupe

"Alice" s'intégreront à l'AS de l'Allier.

Avant le 6 juin 1944, la totalité des missions de sabotage

est l'œuvre des résistants sédentaires. Après

le débarquement allié sur les côtes normandes,

ceux-ci les poursuivront en parallèle avec les unités

organisées. C'est aux sédentaires de Rive-de-Gier

qu'il reviendra, le 23 juillet, à Augris,

de détruire les 2/3 des réserves d'essence de

la 19e armée allemande.

Les unités combattantes de l'AS prendront forme au début

de juillet 1944, dans les maquis. Le gros de l'effectif stationnera

dans les monts du Forez, entre Saint-Bonnet-le-Château

et Montbrison. Des éléments graviteront autour

des monts de la Madeleine.

Elles seront l'une des originalités de l'Armée

secrète de la Loire. Sous la dénomination de GMO,

Marey imaginera des entités

militaires à base d'armement d'infanterie, motorisées

et pourvues d'un élément d'éclairage et

de liaison motocycliste. Ses effectifs seront fonction du recrutement.

Ils se situaient entre 40 et 160 hommes.

Il se créera une patrouille motorisée, assimilable

à un peloton d'AM (17). Elle se compose de cinq coupés

Citroën à pare-brise rabattable, avec un équipage

de 4 hommes. Chaque voiture comporte un FM (18) ou une mitrailleuse

d'aviation montée sur pivot.

Quelques GMO seront regroupés sous un même chef.

Le groupement "François" est confié

au lieutenant Cusset, celui de "Strasbourg" au lieutenant

Millon, tous deux saint-cyriens.

Au 20 août 1944, l'AS comprendra comme éléments

opérationnels, 6 GMO aux effectifs de 100 à 160

combattants et une patrouille. Un 7e GMO est en formation. Ils

proviennent des maquis de Boussoulet et des secteurs de l'Ondaine,

de Montbrison et de Chazelles-sur-Lyon. À cette date,

le secteur de Roanne est en mesure d'engager 3 unités

fortes de 20 à 30 hommes.

Rive-de-Gier dispose de 40 combattants résolus. Après

la libération, des GMO surgiront de partout. Il ne sont

pas retenus dans cet exposé. Ils sont le fruit de nombreux

engagés volontaires qui ont rejoint les rangs de l'AS

après le 22 août.

Les FTPF font leur apparition dans la Loire au cours de l'été

de 1942. Un comité militaire est créé à

Saint-Étienne à l'initiative du FN. Le département,

dénommé "Région 3 de l'inter-région

A", aura 4 secteurs : Rive-de-Gier, Firminy, Montbrison

et Roanne. À la fin de 1942, le responsable départemental

en est Jean Sosso, élément dynamique et décidé.

En plus des missions habituelles des formations militaires de

la Résistance, les FTP mettent l'accent sur l'enrôlement

des réfractaires du STO et sur le soutien aux familles

des victimes de la répression. Au niveau de la décision,

ils adoptent un dispositif collégial : le triangle de

commandement. Trois officiers y prennent le titre de commissaire

: aux effectifs, aux opérations et technique. Le premier

exerce une autorité morale sur les deux autres. Jean

Sosso organise ses secteurs à partir de militants

ou de sympathisants communistes. Dès la fin de 1942,

l'effort portera sur la constitution de camps.

En prélevant, à l'origine sur leurs équipes

de sédentaires, les secteurs créeront le camp

Wodli pour Firminy, le camp Vaillant-Couturier pour Roanne,

le camp Lucien Sampaix pour Montbrison et le camp Champommier

pour Rive-de-Gier. Par "camp", il faut entendre "maquis".

Le camp Wodli en est le plus illustre. Il en fut le plus nombreux,

le plus ardent, le plus chargé de péripéties

cruelles ou glorieuses de la Résistance armée

dans la Loire. Pour sa sécurité, il sera contraint

de multiplier ses déplacements. De l'Ardèche au

Puy-de-Dôme, il couvrira une surface égale à

deux départements français.

Il naît en janvier 1943 en Haute-loire. Jean Ollier, secondé

par Henri Hutinet, un jeune saint-cyrien,

en assume la responsabilité initiale. Le 26 avril 1943,

Hutinet conduit l'opération qui aboutit à la libération

de la prison du Puy-en-Velay de 26 détenus résistants.

Wodli récidive à l'automne et en délivre

79 autres.

Ces exploits provoquent de violentes réactions de la

part de l'occupant. Wodli subit de fortes pertes. Ses pérégrinations

commencent. Elles le trouvent en juin 1944 centré sur

la Chaise-Dieu où il est maître d'un large espace.

Il y évolue à son gré. Vial-Massat

en est le chef. Il comptera jusqu'à 600 hommes.

Il s'engagera à fond dans les harcèlements préparatoires

à la reddition de la garnison allemande du Puy, à

Estivareilles. Il y perdra 21 tués.

Le camp Vaillant-Couturier est la branche maquis du bataillon

FTP du Roannais. Diot en jette les bases en juin 1943. Il ne

prend consistance qu'avec l'arrivée d'Emile

Genest. À la fin de 1943, il est intégré

au groupe Fradin et participe au

combat de Lavoine le 15 novembre. Il reprend son autonomie au

1er janvier 1944. Il fera face à des attaques au Brugeron

et à Neulise. Il s'isole pour un temps. Reconstitué

à Vivans, ses deux fractions se réuniront en mai

sous l'autorité de Combecave. Il sera avec Lade

et 110 hommes, le 1er septembre, au combat de Saint-Yan.

Rassemblé à la mi-juillet 1944 à Lérigneux,

avec Romeyer, le camp Lucien Sampaix

est attaqué le 7 août par les GMR. Il est dégagé

par des unités de l'AS et du SOE réunis. Il a

2 tués.

Le camp Champommier se compose de partisans de la vallée

du Gier. Ses effectifs atteindront 120 hommes. Il est aux ordres

de Victor Leclerq. On ne lui connaît

aucun fait d'armes.

Avec le SOE, il entre dans la multiplicité des créations

du réseau Buckmaster, branche "action" des

services secrets anglais. La Loire a connu 4 de ses sous-réseaux.

Leur champ d'action s'étend sur plusieurs départements.

On ne retiendra, ici, que leurs antennes "Loire".

Dès 1942, le sous-réseau "Spruce" s'implante

à Saint-Étienne. Dissous au début de 1943,

"New-agents" lui succède en octobre.

Le sous-réseau "Acolyte", créé

en 1943, a fait de Roanne son centre principal de rayonnement.

Le sous-réseau "Jockey" se forme autour d'Adrien

Monier. Celui-ci a rencontré Francis

Cammaerts, responsable du secteur méditerranéen

du SOE, dans la Drôme. Il entre en action en 1943 avec

un Corps franc mais passe à l'AS en janvier 1944 avec

l'accord de Cammaerts. Ces quatre

sous-réseaux contribueront à alimenter la Loire

en armement.

"Spruce" et "New-agents"

recrutent leurs membres parmi les mineurs stéphanois

et dans les rangs du "Coq enchaîné".

Spruce s'identifie en la personne d'un agent anglais Allan

Jickell. Antoine Boirayon

en est la cheville ouvrière dans la Loire. Ces sous-réseaux

réceptionnent plusieurs parachutages. L'un de ceux-ci,

le 24 septembre 1942, à Mornand-la-Jarlette,

tourne à la catastrophe. Le comité de réception

est arrêté. 27 membres de l'organisation le suivront

en prison. Jickell regagne l'Angleterre

par l'Espagne. Tout est à recommencer.

Antoine Boirayon a échappé à la rafle.

Aux côtés de Joseph Marchand,

industriel lyonnais, il reprend le flambeau, à la fin

de 1943, sous la double appellation de "New-agents"

et de groupe "Ange".

Ils entreprennent une série impressionnante de sabotages

dont l'un au moins mérite d'être cité. Il

s'agit de l'arrêt total de la production, en mai 1944,

de l'usine Duralumin de Rive-de-Gier, par la mise hors d'usage

de l'arbre moteur des laminoirs les plus modernes d'Europe.

Au 1er juin 1944, "Ange"

constitue un maquis dont l'effectif atteindra 150 hommes. Le

7 août, il dégagera au prix d'un tué, les

FTP de Lérigneux. Le 31 août, il combat à

Saint-Michel-du-Rhône. Il

y perd 9 des siens.

À Roanne, sous l'autorité de Robert

Lyon, "Acolyte" aura des activités semblables.

Il opère en liaison avec l'AS qui lui est d'un précieux

appoint. Il crée un maquis à Fragny.

Fort de 28 hommes, placé sous les ordres d'un officier

américain recueilli à la suite d'un atterrissage

forcé, il est attaqué le 28 juillet et dispersé.

Il se reforme aux Noës, vers le 15 août, avec André

Cambouher. Présent à Saint-Yan avec 80

hommes, il négligera sa mission pour s'en aller cueillir

des lauriers plus faciles ailleurs.

Dans la Loire, l'ORA ne compte que deux officiers saint-maixentais

au moment où elle fusionne avec l'AS. Celle-ci comprendra

un contingent assez nombreux d'officiers et de sous-officiers

d'activé qui ont servi dans l'esprit de l'ORA.

Les opérations militaires à mettre à l'actif

de ces forces sont connues. Quelques-unes ont été

évoquées au passage. Je me bornerai, ici, à

un bilan. Un inventaire détaillé des actes de

sabotage reste à établir. Dans un document dressé

en 1972 par M. Peycelon, ils s'élèvent

à 404 opérations sur les usines ou les voies de

communication. On y compte 212 attentats contre les personnes

dont 36 sur Roanne. Si le premier nombre est proche de la réalité,

le second paraît excessif.

Les sabotages se répartissent en 32 interventions sur

le potentiel industriel, 294 sur les voies ferrées et

78 sur les lignes électriques ou téléphoniques.

La période d'après le 6 juin en totalise 158.

La part de Roanne est de 65 dont les trois quarts après

le 6 juin.

Non compris les accrochages mineurs, 30 combats ont opposé

les forces de la Résistance à celles de l'ennemi.

L'AS en a livré 17, les FTP 10 et le SOE 2. Les trois

formations participent au combat de Lérigneux. Au cours

de ces engagements, la Résistance aura 90 tués.

Elle laisse 61 prisonniers aux mains de l'ennemi. Le camp Wodli

subit les pertes les plus sévères. À lui

seul, il compte 40 tués et 46 prisonniers. Les blessés

et les victimes civiles dus aux combats ne sont pas compris

dans ces nombres.

Les pertes adverses n'ont été que rarement dénombrées.

Les chiffres les plus fantaisistes ont été avancés

par les combattants. On peut estimer comme proches de la vérité

: 170 tués et 858 prisonniers dont 35 miliciens. Dans

ces totaux, Vaugris est retenu

pour 76 tués et Estivareilles pour 830 prisonniers. Ce

résultat, auquel s'ajoute celui des sabotages dont l'ampleur

n'est pas mesurable, est important.

La mise sur pied de ces unités et leur emploi ont rencontré

des difficultés de tous ordres. L'action clandestine

est parsemée d'obstacles. On examinera, ici, brièvement,

ceux qui relèvent du commandement, de l'équipement

et de l'encadrement.

Les FFI ont été créées en février

1944 par décision du CNR (19). Le 4 avril, le général

Kœnig en prend le commandement. Elles comportent

un échelon départemental. Début avril,

la région y place le capitaine Jean

Marey. Jusqu'à la Libération, celui-ci

n'usera jamais des prérogatives attachées à

ce poste.Immédiatement après sa nomination, et

à la suite d'un écart de langage de sa part survenu

à point nommé, le FN en conteste le bien-fondé

et revendique cette responsabilité pour l'un des siens.

Le colonel Provisor, chef régional

pour la rive droite du Rhône, y est favorable. Un obstacle

préalable est à lever, l'éloignement de

Marey. Le suppléant de celui-ci, sollicité,

s'y oppose. Provisor doit se résoudre

à confirmer Marey dans sa fonction. Il le fait dans une

lettre au FN, datée du 27 juillet. Le climat qui s'est

instauré entre-temps et le comportement délibéré

du principal intéressé, empêchèrent

sa mise en application. Les contacts suivis, établis

en février entre AS et FTP furent rompus. Il n'y eut

pas coordination des actes de guerre dans la Loire.

En matière d'équipement, aucune formation de la

Loire ne disposera de moyens de transmission radioélectriques.

Le département n'a aucune liaison de ce type avec la

région. Le groupe "Ange"

disposait d'un téléphone de campagne pour ses

relations internes.

L'habillement est d'abord assuré par les volontaires

eux-mêmes. L'AS de Montbrison s'emparera, à Saint-Just-sur-Loire,

d'un millier de tenues militaires de l'armée d'armistice.

Les maquis des monts du Forez en furent pourvus.

Les problèmes d'armement et de fourniture en explosifs

furent initialement réglés par des moyens de fortune.

Armes récupérées partout où une

occasion se présentait. Cartouches de dynamite prélevées

sur des chantiers divers ou sur le carreau des mines.

Des armes proviennent du 5e RI. Elles sont prises aux gendarmes.

Des fusils de chasse et des armes de poing individuels entrent

dans les dotations. L'AS bénéficie de deux apports

substantiels, l'un vient d'un dépôt clandestin

de l'armée de l'armistice sauvé par le comte

de Neufbourg des rafles de la Wehrmacht ; l'autre lui

est amené "à domicile" par un escadron

de la Garde républicaine, passé au maquis, le

8 juillet 1944, avec armes et bagages. L'essentiel de l'armement

arrivera par la voie aérienne. Le SOE, les Mouvements

et l'AS en seront les destinataires. Les FTP ne recevront aucun

parachutage.

La topographie du département de la Loire se prête

bien aux terrains de parachutage ou atterrissage en campagne.

48 parachutages réussis ont été répertoriés.

On compte 7 échecs. Le premier parachutage est destiné

au BCRA , 8 iront aux Mouvements, 10 à l'AS de la Loire

et 10 à l'AS du Rhône. Une équipe de Jedburg

et des SAS sautent, le 15 août à Grézieux-le-Fromental.

Parmi les arrivages de matériels, 28 sont dirigés

sur Lyon, la Loire n'en percevra que la portion congrue. 4 disparaîtront

avant d'avoir servi. On peut estimer à 16 ceux qui vont

à l'équipement des sédentaires et des unités

combattantes de la Loire. Un avion répond, en moyenne,

à l'armement d'une centaine d'hommes. Ce sont 2 000 hommes

qui pourraient être armés par ce moyen. Les coupes

sombres opérées par l'occupant, réduisent

ce nombre à 1 600. On voit par là, que les autres

sources d'armement ne furent pas négligeables.

On ne pouvait laisser des combattants dans la nature sans les

armer. Mais les tractations avec les FTP portant sur les transferts

d'armes parachutées furent âpres. Aucune indication

sur les effectifs ne pouvait être obtenue, moins encore

vérifiée. Il y eut source de conflits parfois

suivis d'actes caractérisés d'hostilité.

À la libération, toutes les formations FTP de

la Loire étaient correctement armées. Il subsiste

toutefois des imperfections. À Saint-Yan,

la compagnie Lade compte une trentaine

de fusils de chasse. Le groupe Flicker,

de l'AS, au 20 août, comprend 40 hommes non armés.

Le SOE fut servi à profusion. Ses chefs suppléèrent

autant qu'ils le purent aux besoins des autres formations. Il

faut leur rendre un juste hommage.

Plus que dans la quantité d'armes, c'est dans leur mise

en œuvre convenable que réside leur efficacité.

16 hommes et 2 bazookas engagés à Vaugris

font davantage que des compagnies imparfaitement employées.

La différence provient le plus souvent de la plus ou

moins grande aptitude des cadres à accomplir leur fonction.

À tous les niveaux de la prise des décisions et

dans l'exécution, la Résistance réclame

des hommes de convictions. Au niveau supérieur elle exige

qu'ils se doublent d'intelligence et de raison. Au département

et au secteur, il lui faut disposer de véritables meneurs

d'hommes, aptes à partager les risques à la tête

et au milieu de leurs troupes. À tous les échelons,

le rôle essentiel des cadres est de les découvrir

et de les placer aux postes appropriés à leurs

qualités.

Dans la Loire, chez les FTP, Hutinet

et Vial-Massat sont de ceux-là.

Antoine Boirayon en est au SOE.

À l'AS, Jean

Marey, au vu de ses dons et de son charisme, est indiscutable.

On ne peut affirmer la même chose dans tous les secteurs.

Si Adrien Monier à Chazelles-sur-Lyon

et Henri Jeanblanc à Saint-Étienne

sont bien à leur place, on ne peut aller au-delà.

Fort heureusement, les insuffisances seront compensées

par la qualité et l'ardeur des subordonnés :

Michel Flicker et Jean

Boyer dans le Roannais,

le lieutenant Millon dans le Montbrisonnais,

Régis Perrin à Firminy

et Joseph Coste à

Rive-de-Gier, pour ne citer que

les plus en vue.

Avec un nombre plus élevé d'hommes de cette trempe,

le rendement global des formations armées de la Loire

se fut encore accru. Le potentiel existait. Les fluctuations

internes au secteur de Roanne furent

préjudiciables au plein emploi de ses forces.

Les résultats obtenus par l'ensemble des forces armées

de la Loire sont, en tout état

de cause, substantiels. Dans le domaine des sabotages, ils sont

considérables. C'est par un défaut de liaison

entre les exécutants et les états-majors alliés,

que les bombardements aériens de la Ricamarie

et de Saint-Étienne, qui

firent 1 500 victimes parmi la population, ne purent être

évités. À la Ricamarie,

la destruction des machines-outils de la Nadella était

en préparation à l'AS. À Saint-Étienne,

l'équipe du groupe "Ange",

chargée de la paralysie du nœud ferroviaire était

à pied d'œuvre le 26 mai 1944.

Dans le domaine des engagements entre forces adverses, ils sont

des plus acceptables sans pour autant atteindre le niveau de

ceux des départements voisins.

On a vu par la quantité des armes livrées que

l'état-major allié ne fit pas de la Loire

un département prioritaire. En un seul jour, le 1er

août 1944, la Haute-Savoie

a reçu sept fois le contingent global. Cela s'explique

par sa position géographique, mais aussi, par le volume

de ses effectifs.

Laissons parler les chiffres. Au 1er juin 1944, l'ensemble des

maquis rattachés à la Loire

totalise 570 hommes. À cette date, la Haute-Loire

mobilise 4 000 hommes pour le mont Mouchet.

Au 22 août, date officielle

de la libération du département, la Loire rassemble

2 100 hommes dans les unités combattantes et 700 à

800 sédentaires. Ce même jour, la région

lyonnaise annonce 60 000 hommes pour 10 départements,

soit une moyenne de 6 000 pour chacun d'eux. Ces chiffres se

passent de commentaires. Ils ne diminuent en rien les mérites

des résistants de la Loire.

La Loire peut aussi s'honorer d'avoir participé au combat

libérateur par quelques-uns de ses fils, appelés

à des tâches d'une autre ampleur. On ne retiendra

que trois noms ; René Brouillet,

Paul Rivière et Romans-Petit.

René Brouillet est un diplomate

proche de Georges Bidault ; en

avril 1943 il entre au Comité

général d'études, organe annexe du CNR.

Le comité publie des Cahiers

Politiques. René Brouillet

en est l'un des rédacteurs. Il sera le premier

commissaire de la République d'Angers.

Appelé à d'autres fonctions, c'est Michel

Debré qui assumera ce poste.

Paul Rivière joue

un rôle de premier plan en région lyonnaise. Il

est l'un des premiers dirigeants de "Combat".

En janvier 1942, il prend la tête

des services aériens sous leurs différentes formes,

en liaison directe avec l'EM allié. Il aura la haute

main sur ces opérations pour le sud de la France. [note

ci-contre]

Dans "La nuit sans ombre"

Alban-Vistel

lui a consacré, ainsi qu'à son épouse Jannick,

dix pages entières.

Romans-Petit n'est plus à

présenter. Il opère dans l'Ain.

Il est le chef prestigieux des célèbres maquis

qui défilent le 11 novembre 1943 dans Oyonnax.

Officier de l'Armée de l'Air, il est stéphanois.

C'est un ami personnel de Jean Nocher.

Il engagera plus de 3 000 hommes parfaitement organisés

et armés, le 1er septembre 1944, aux côtés

des 157e et 180e R.I. américains dans l'opération

de libération de son département.

Si cet aperçu embrasse les principaux aspects de la Résistance

dans le département de la Loire, il n'en retrace que

les grandes lignes, d'où un débit un peu aride

de l'exposé. Il est loin d'épuiser le sujet. La

matière en est abondante. Pour la pénétrer

jusque dans sa trame, un gros volume serait nécessaire.

Bien des points importants restent dans l'ombre.

Nombreux sont ceux qui ne seront jamais connus. Des acteurs

de premier plan ont disparu avant de témoigner, d'autres

se réfugient dans un silence obstiné, le devoir

étant accompli.

Le rôle éminent de Robert

Kahn, celui du capitaine Berheim

sont couverts d'un voile peu transparent. L'un et l'autre sont

morts à Bron, au fort de

la Duchère le 18

août 1944.

Les réseaux de renseignements n'ont pas été

évoqués. L'aide que le monde paysan apporta à

la vie des maquis et dans les parachutages ne peut être

comptabilisée. Elle est considérable.

II était tentant de situer la place du département

dans la région lyonnaise. Prépondérante

à l'origine, elle s'est estompée peu à

peu.

La Résistance a pleinement rempli son office dans la

libération du sol national mais elle avait une ambition

plus élevée. Elle a combattu une idéologie

malsaine. Elle visait à extirper celle-ci, non de la

mémoire des hommes, mais de leur cœur. Elle rêvait

de lui substituer un idéal de dignité humaine

qui puisse s'exprimer partout dans le monde, au-delà

des croyances, au-delà des civilisations particulières.

À ce titre, elle reste d'actualité. Elle est le

souci de tous les hommes généreux capables de

se dévouer pour le bien d'autrui.

Il reste, il restera toujours à faire pour atteindre

cet objectif difficile et lointain. Vue sous cet angle, la Résistance

peut encore apporter beaucoup aux Français et au monde.

Au-delà du patrimoine historique de la nation, dont elle

forme un fleuron incomparable, elle constitue, par la masse

des enseignements qu'elle dispense, un réservoir inépuisable

mis à la disposition, aujourd'hui et dans l'avenir, de

tous les chercheurs soucieux d'humanité.

Annecy-le-Vieux,

le 27 décembre 1987

1 -

Confédération française des travailleurs

chrétiens.

2 - Parti démocratique populaire, d'inspiration démocrate

chrétienne.

3 - Parti communiste français.

4 - Front national, mouvement de résistance créé

à l'initiative du PCF, mais recrutant en fait dans des

milieux politiques différents.

5 - Armée secrète.

6 - Francs tireurs et partisans français.

7 -Jeunesse ouvrière chrétienne, Jeunesse étudiante

chrétienne.

8 - Comités départementaux de libération,

Comités locaux de libération.

9 - Mouvement de libération nationale.

10 - Noyautage des administrations publiques.

11 - Commissaire central.

12 - Secrète opération executive (Sections spéciales

de l'Intelligence service britannique).

13 - Organisation de Résistance de l'armée.

14 - Forces françaises de l'intérieur, créées

officiellement le 1er février 1944 ; le général

Koenig, héros de Bir Hakeim fut placé à

leur tête.

15 - Corps francs, unités (régulières)

de combat, chargées de missions spéciales ou délicates,

confiées plus tard aux commandos.

16 - Groupes mobiles d'opérations, unités combattantes

de l'Armée secrète.

17 - Automitrailleuses.

18 - Fusil-mitrailleur.

19 - Conseil national de la Résistance.

20 - Bureau central de renseignement et d'action, dirigé

par le colonel Passy et dépendant du gouvernement de

Londres.

(Village

de Forez, supplément au n° 53, du 2e trimestre

1993)

Note

d'Alexis Rivière, fils de Paul

Rivière :

Paul

Rivière n'a jamais été dirigeant de Combat.

Il s'est retrouvé presque par hasard dans cette organisation

car il participait, depuis 1941, par conviction anti-nazie,

aux opérations de propagande (distribution de journaux,

tracts, etc.) et a fini tout simplement par se retrouver sous

les ordres d'Henri Frenay, chef de Combat ; les effectifs

des "activistes" étaient à cette époque

fort réduits ! Il a d'ailleurs très vite quitté

Combat pour devenir l'adjoint de Raymond Fassin, officier

d'opérations de Jean Moulin.

Par ailleurs, il n'a pris la tête des opérations

aériennes dans la zone sud qu'en juillet 1943, après

l'arrestation de Caluire.

Son engagement n'était pas d'origine politique mais

simplement patriotique (à l'instar des milliers d'inconnus

qui ont fait la Résistance), ce qui explique le peu

d'écho qu'elle a eu par rapport à des personnalités

plus connues par leur engagement plus médiatisé.

Il faut reconnaître qu'il est très difficile

de trouver des textes totalement exempts d'erreurs dans les

témoignages des acteurs de l'époque, que ce

soit du fait des défauts de la mémoire ou même

du désir inconscient de recréer une histoire

plus satisfaisante... On leur pardonne.

*

*

*

La

Résistance

Montbrison

Souvenirs

de Lucien Gidon

(Village

de Forez n° 6, 1981)

La bataille de Lérigneux

Voir la page :

Bataille de Lérigneux (7 août 1944)

*

*

*

Publications de Village de Forez

Aventurier

Gérard, Cellier Albert, Des

instituteurs de la Loire au Service du travail obligatoire (STO)

dans le Troisième Reich (1943-1945), suppl. au n°

69-70, avril 1997.

Aventurier

Gérard, Cellier Albert et des anciens du STO, Des

STO de la Loire dans la tourmente, suppl. au n° 73-74,

avril 1998.

Aventurier Gérard, Antoine Jouve (1919-2004), de Combat à l'Armée secrète : la vigilance, la cohérence, la droiture, 2011.

Bouchet Paul, Chambon Pascal, Latta Claude, Moiron Pascale, Steiner Jean-Michel, Aventurier Gérard, Galletti Charles, Le Forez pendant la seconde guerre mondiale, communications au Printemps de l'histoire 2012.

Briand

Roger, Antoinette,

résistante, épouse exemplaire du commandant Marey,

suppl. au n° 77-78, avril 1999.

Briand

Roger, Itinéraire

d'un maquisard FTP : mémoires d'Adrien, suppl. au

n° 81-82, avril 2000.

Cellier

Albert, La

guerre en Forez Velay, chronique, juin 1940, suppl. au n°

81-82, avril 2000.

Collectif, Le

Forez et les Foréziens dans la guerre et la Résistance

1939-1945, Cahier de Village de Forez n° 62, avril 2009.

Collectif, La guerre de 1939-1945, Résistance

et déportation, Cahier de Village de Forez n° 70Communications au Printemps de l'histoire 2009.

Collectif (J.-M. Steiner, C. Latta, Bernard Teper), Le programme du Conseil national de

la Résistance.

Covey Guy et Grange-Gagnère Marie, Une

famille britannique : les Covey, Cahier de Village de Forez n° 68, 2009.

Chassagneux

Jean, STO

(Service du travail obligatoire) Auschwitz-Königstein (1943-1945),

préface de Georges Toupet, suppl. au n° 89-90, avril

2002.

Cuisinier

Antoine, Marguerite

Gonon parle (la Résistance à Arthun, Guy de Neufbourg),

suppl. au n° 81-82, octobre 2000.

Latta Claude, L'appel du 18 juin, Cahier de Village de Forez n° 81, 2010.

Latta Claude,

Thévenet-Merle Marie-Claudette, Le groupe de Résistance d'Arthun,

le comte de Neufbourg, Marguerite Gonon et leurs compagnons,

2012.

Patard

Joanny, Journal de Joanny

Patard, vigneron de Boën, au STO à Linz Donau (Autriche),

7 juin 1943-26 mai 1945, présentation et notes d'Antoine

Cuisinier, suppl. au n° 97-98,

avril 2004.

Vente Joseph, Cinq

ans prisonnier en Allemagne (1940-1945), préface d'Henri Clairet, 2005.

Vial-Flatry Marie-Antoinette, Juste des Nations, présentation et notes d'Antoine Cuisinier,

n° 74, 2010.

Tous

ces ouvrages sont disponibles au Centre social de Montbrison

13,

place Pasteur 42600 MONTBRISON

perso.wanadoo.fr/centresocial-montbrison

*

*

*

Le monument

en hommage

aux morts du groupe Ange

aux

Limites,

sur la route

de Montbrison à Saint-Anthème

*

*

*

Plaque

commémorative

sur la façade

de la mairie de Montarcher

*

*

*

Montbrison

A la Libération,

devant le monument aux morts

Premier rang : 2e en partant de la gauche Jean Marey, 3e Lucien

Gidon, 5e René Gentgen

*

*

*

Le

commandant Marey et son épouse Antoinette

*

*

*

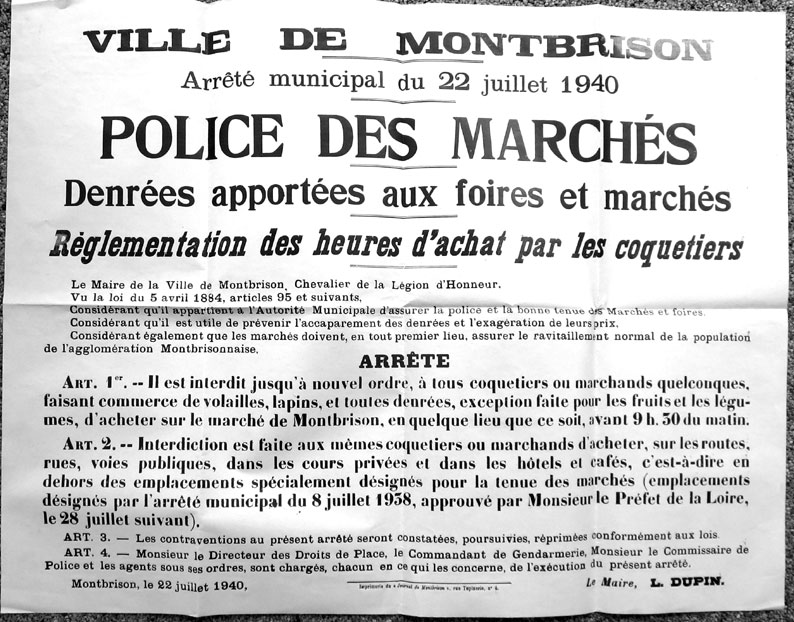

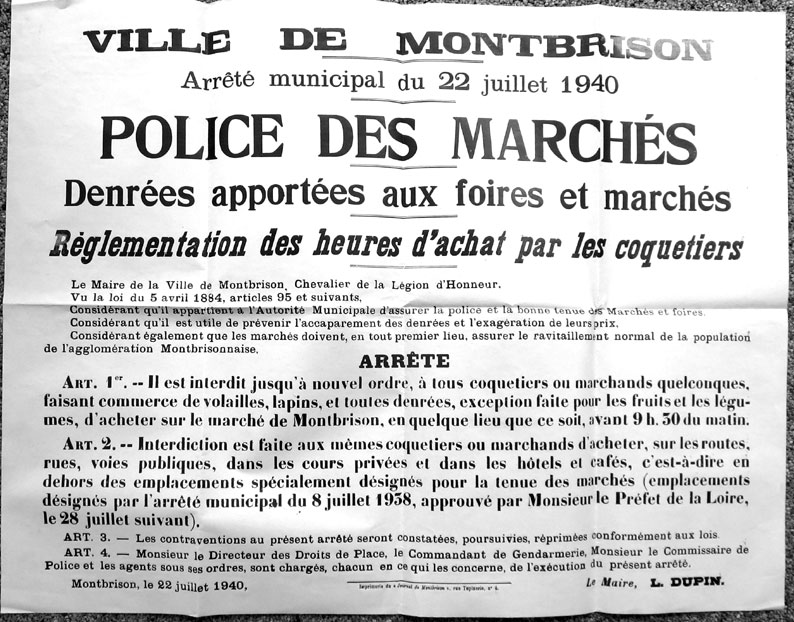

Documents

22 juillet 1940 :

affiche (fonds

Brassart, archives de la Diana)

*

* *

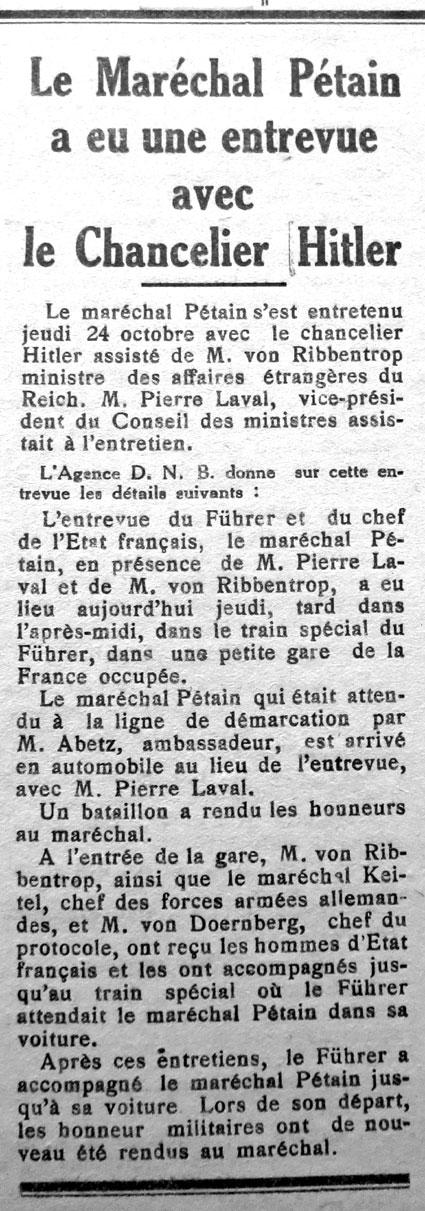

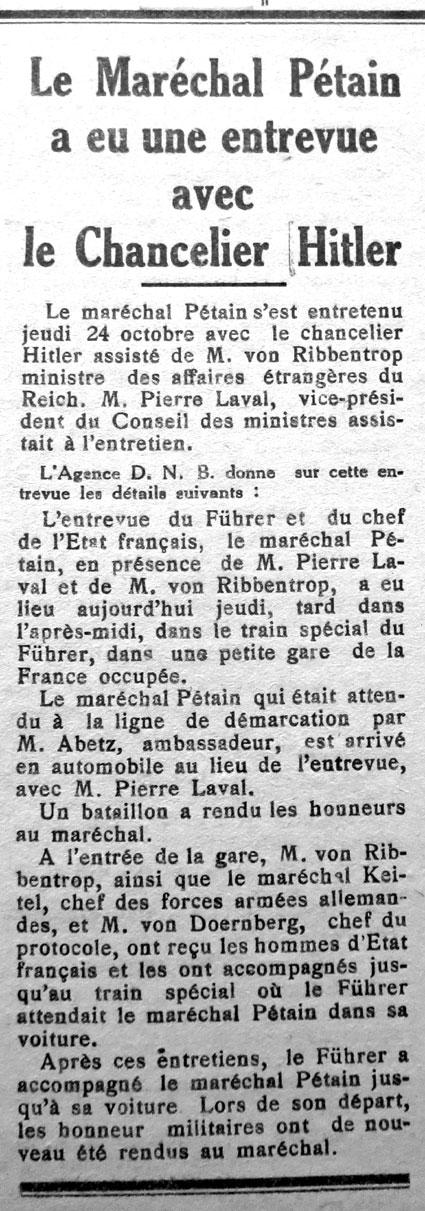

26

octobre 1940 :

(Journal de

Montbrison)

*

* *

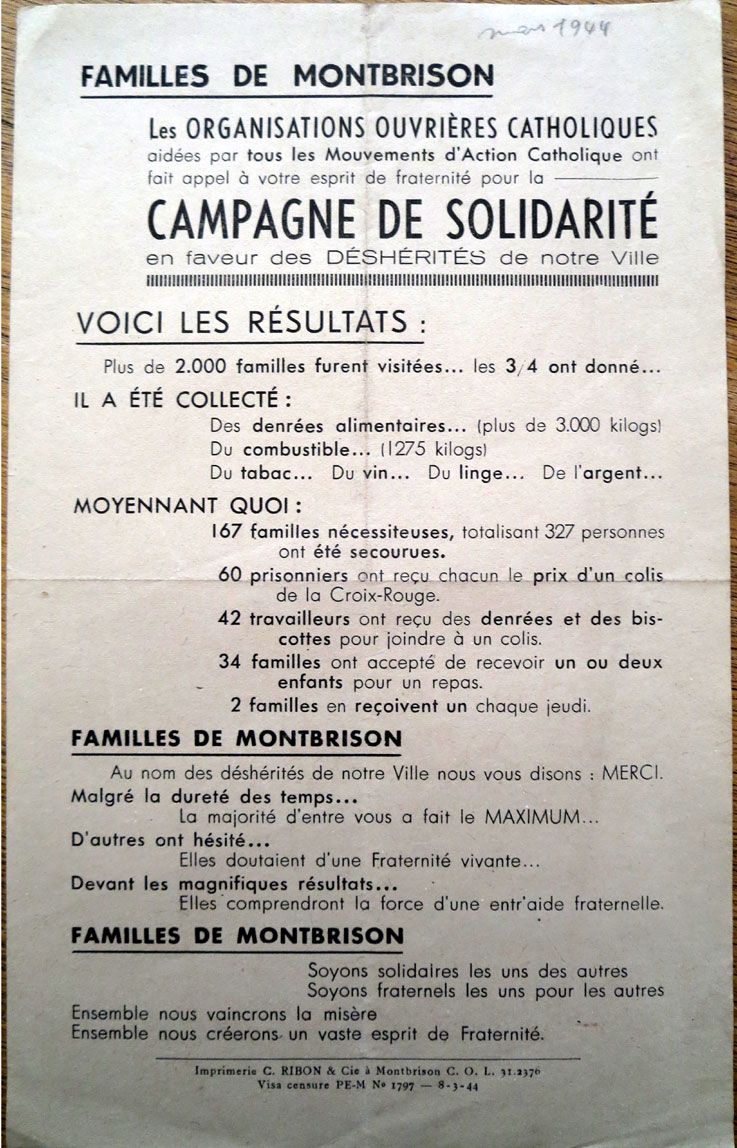

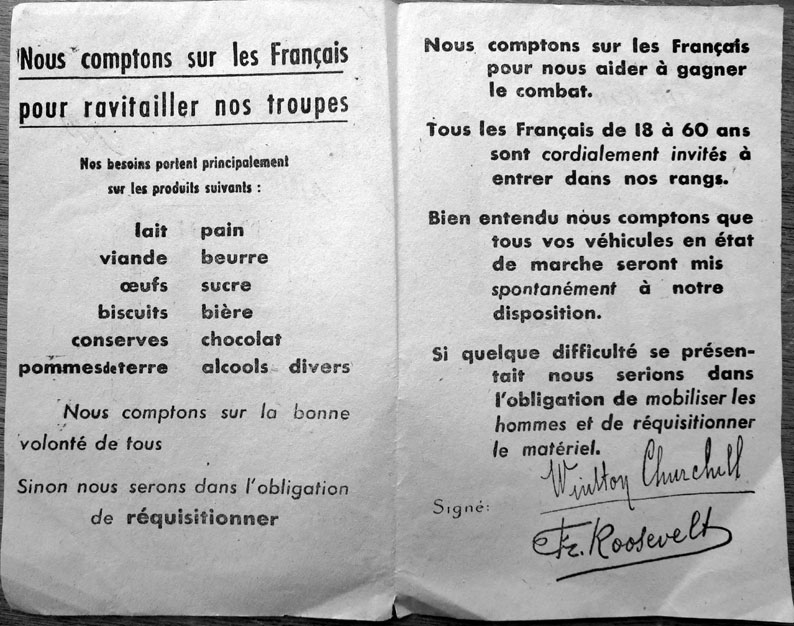

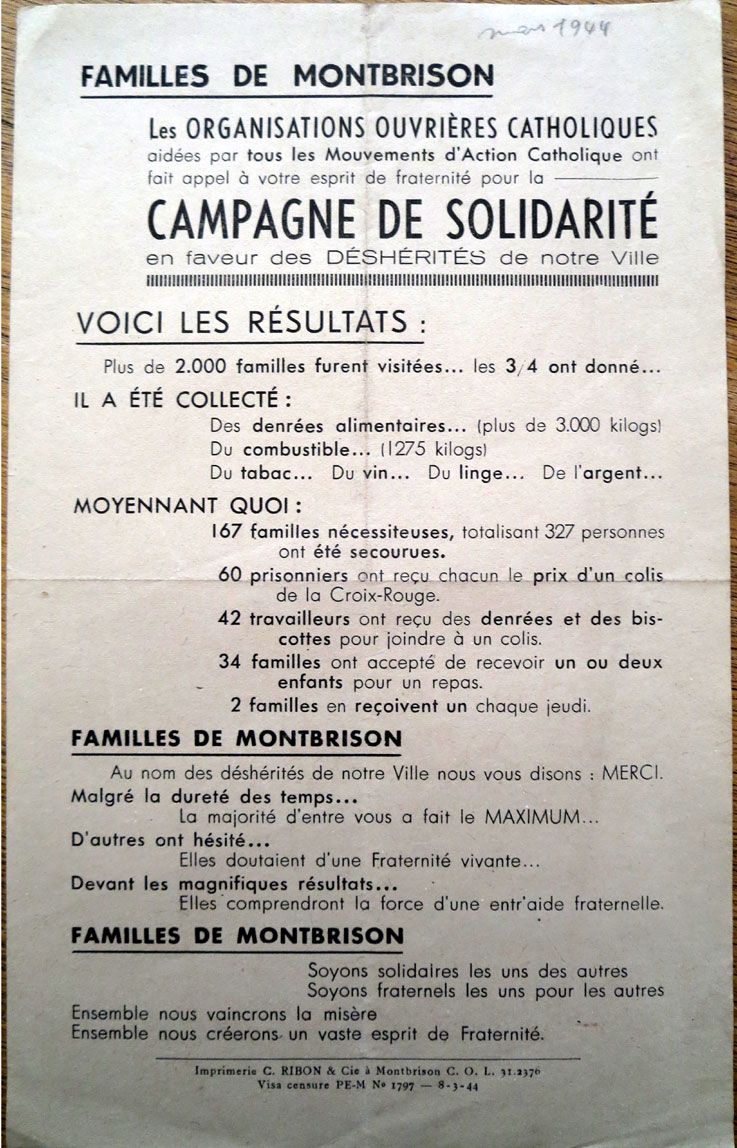

Mars

1944 : tract distribué à Montbrison, appel à

la solidarité

des

mouvements d'action catholique

(fonds Brassart, archives de la

Diana)

*

* *

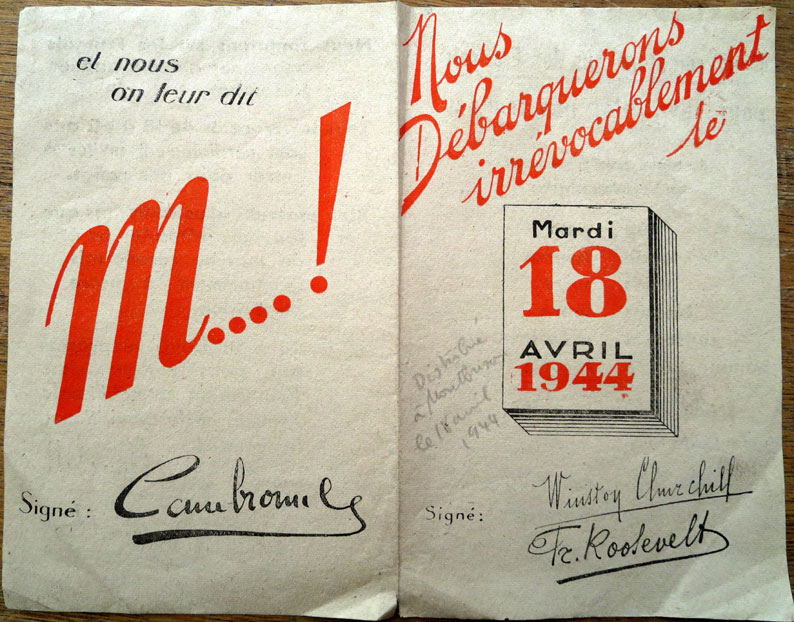

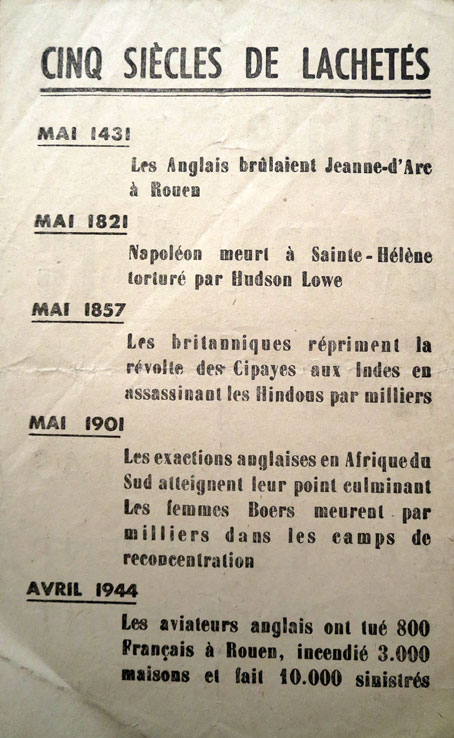

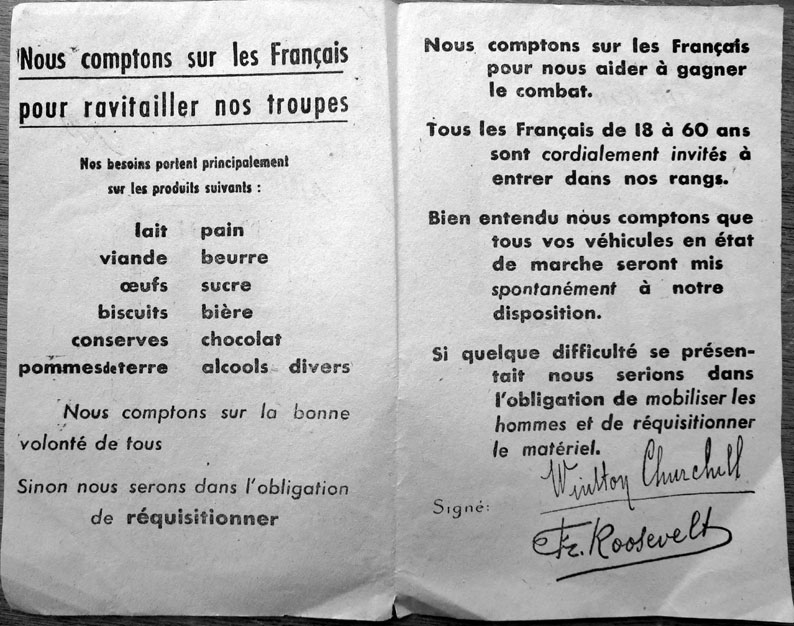

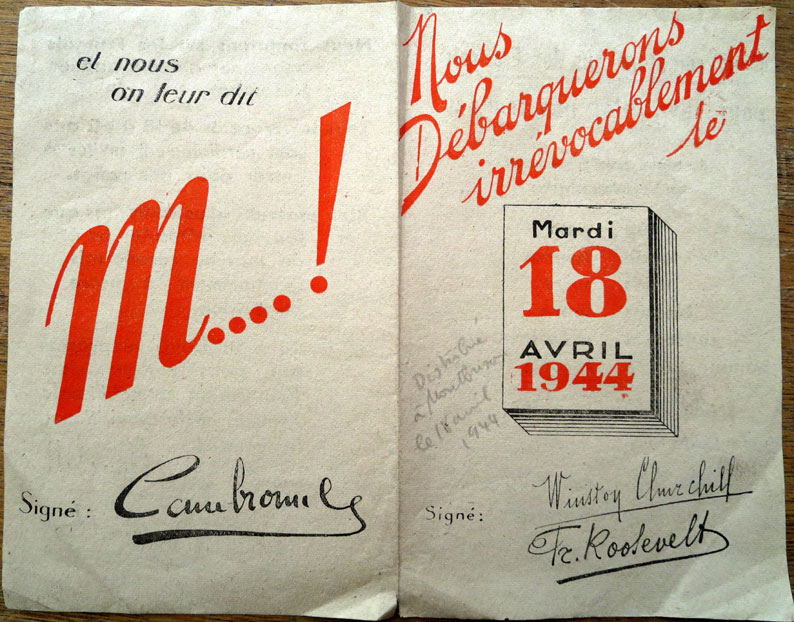

18 avril 1944 : tract distribué à Montbrison, propagande

de Vichy

(fonds Brassart, archives de la

Diana)

*

* *

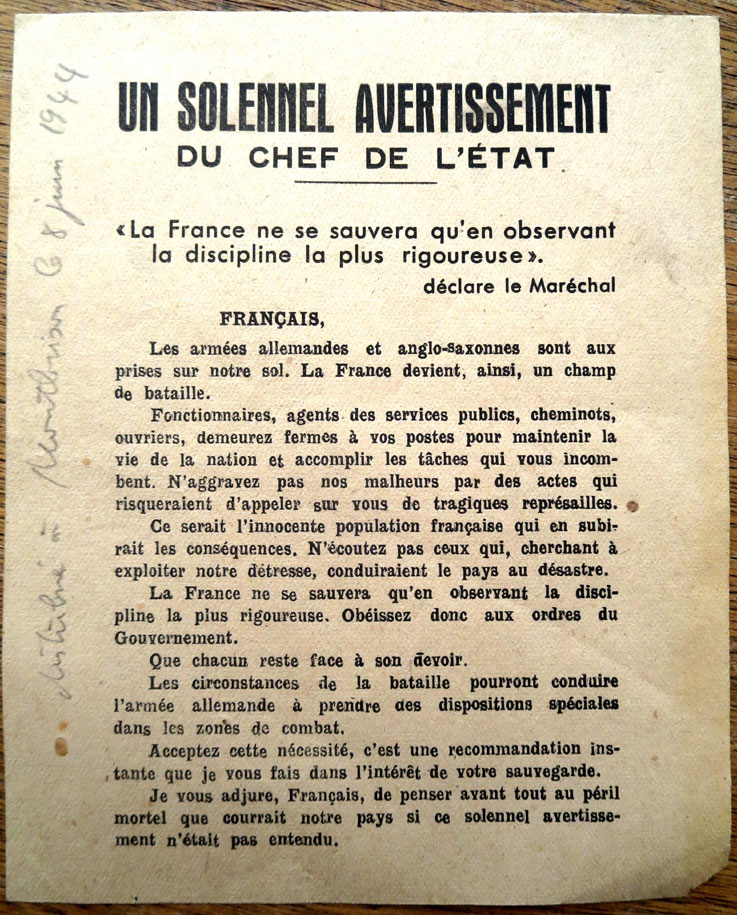

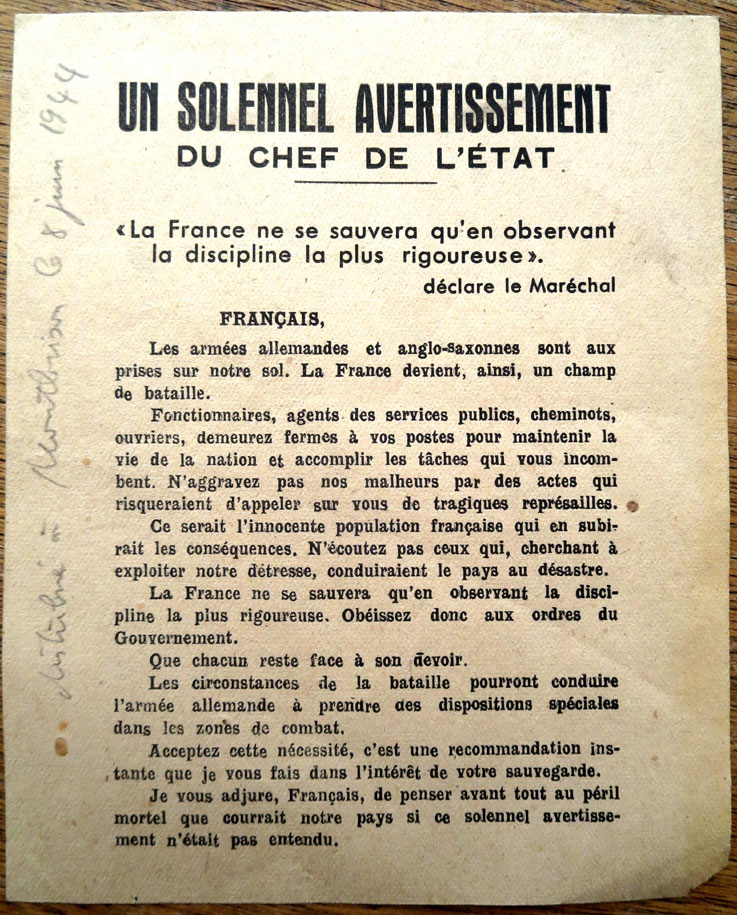

8

juin 1944

: tract distribué à Montbrison, appel du Maréchal

(fonds Brassart,

archives de la Diana)

*

* *

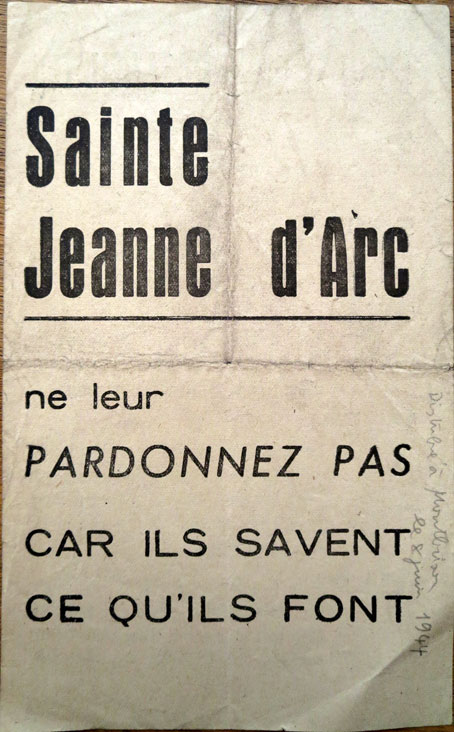

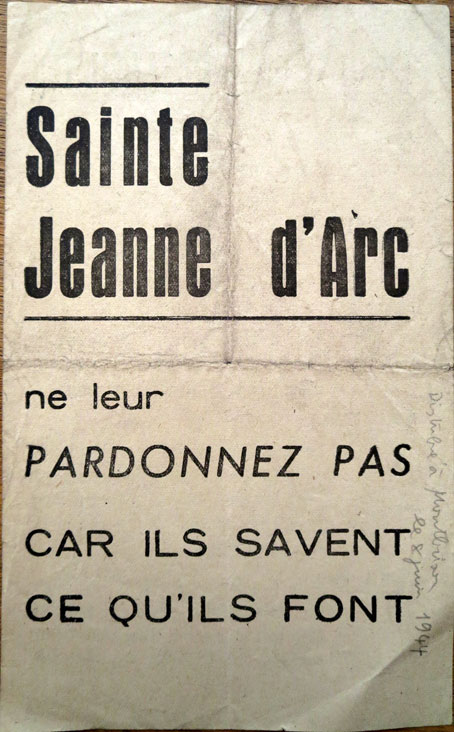

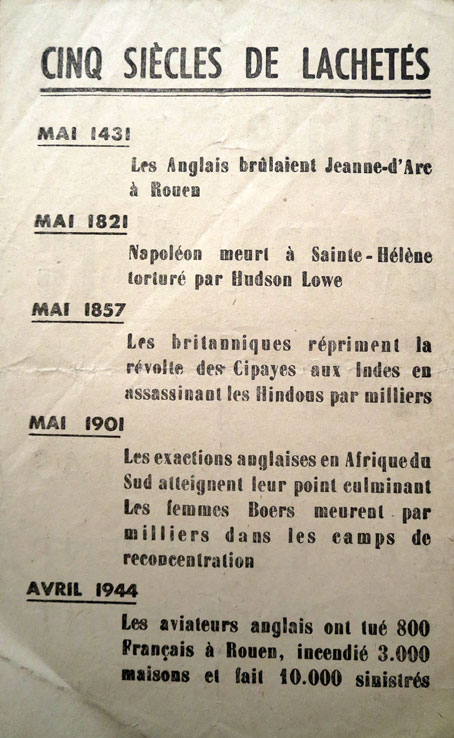

8 juin 1944

: autre tract (anti-britannique) distribué à Montbrison

(fonds Brassart,

archives de la Diana)

*

* *

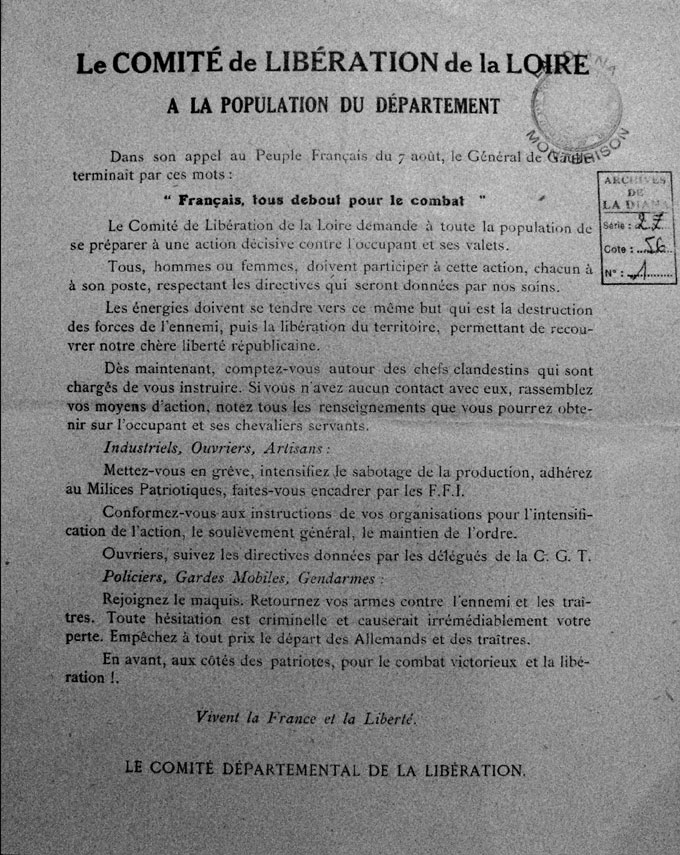

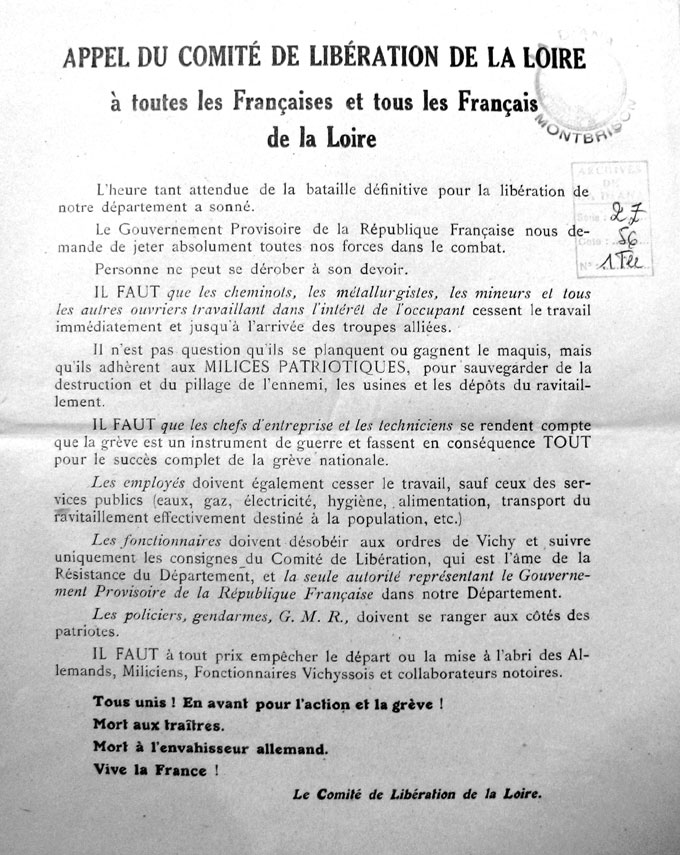

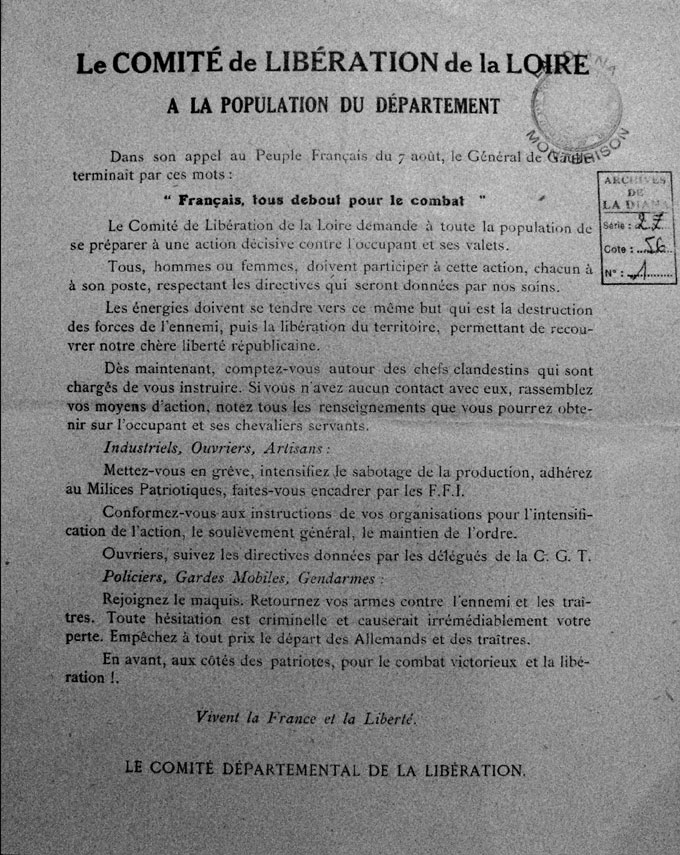

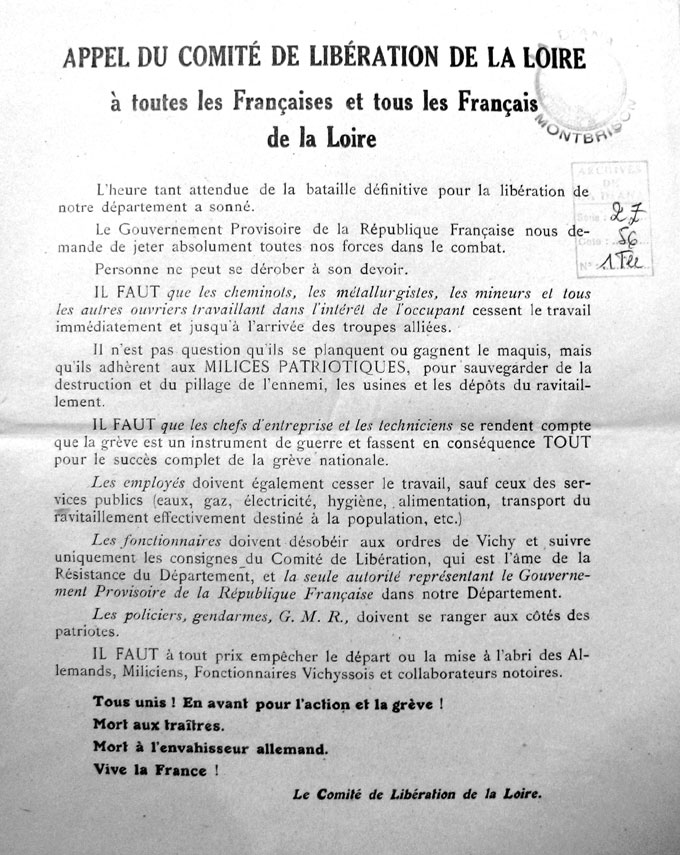

Tracts

du Comité de Libération de la Loire

(archives de la Diana)

août 1944

*

* *

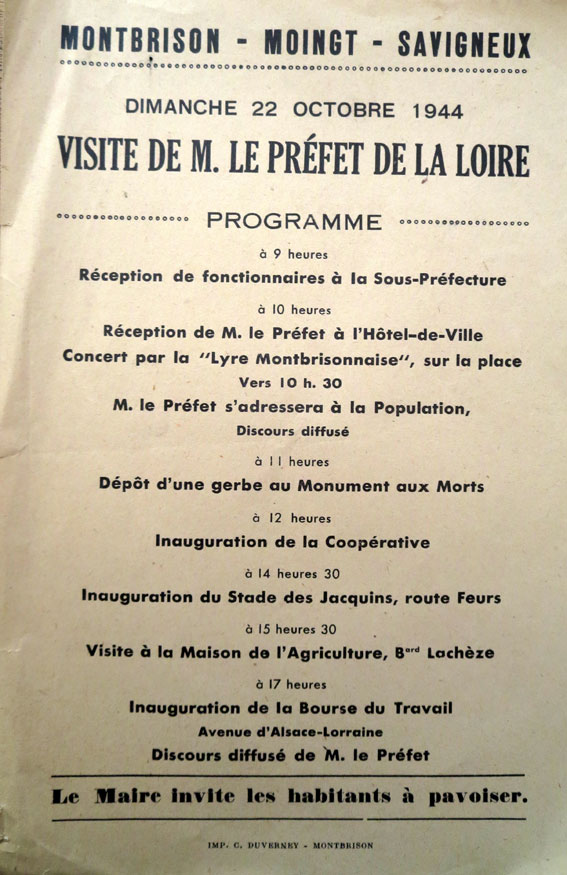

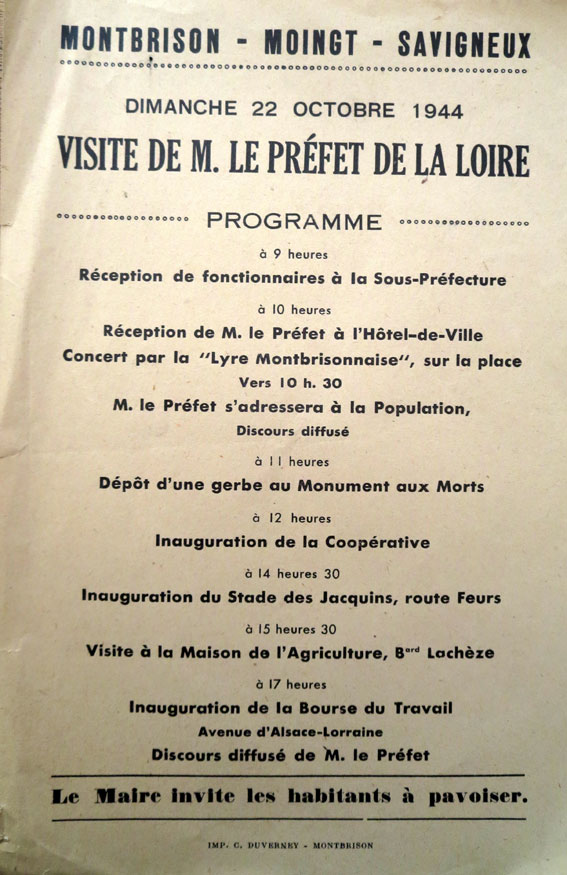

Octobre

1944 :

tract pour la visite du préfet à Montbrison

(fonds Brassart,

archives de la Diana)

*

* *

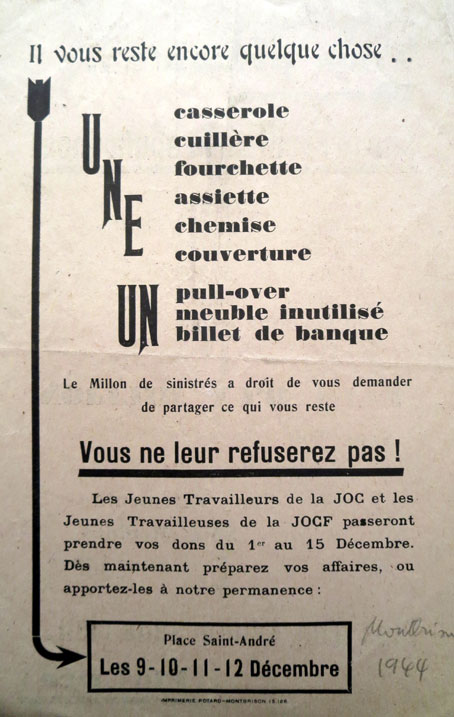

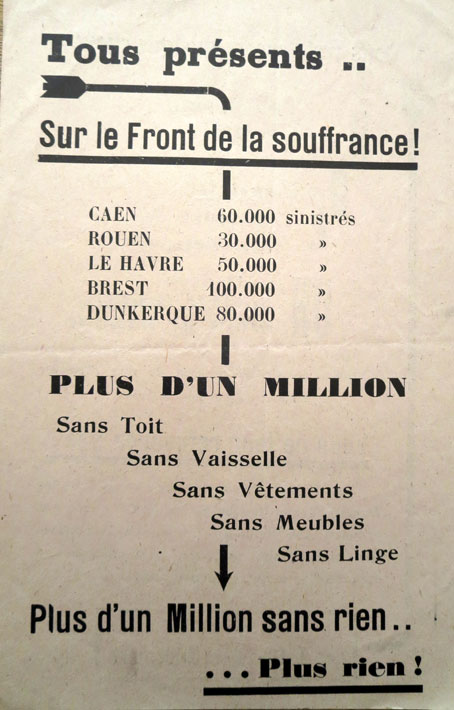

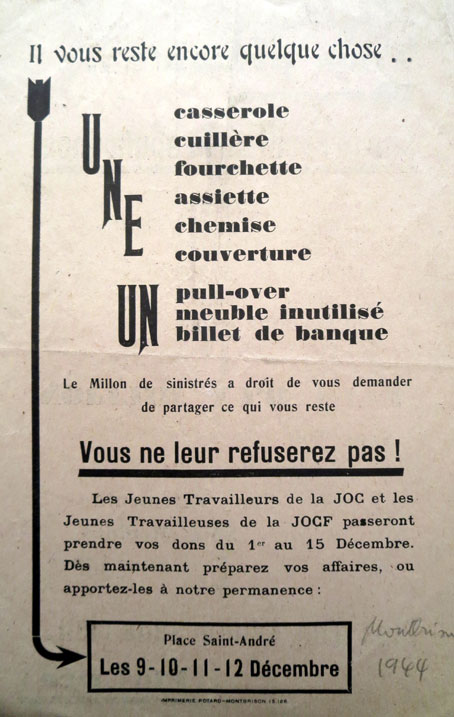

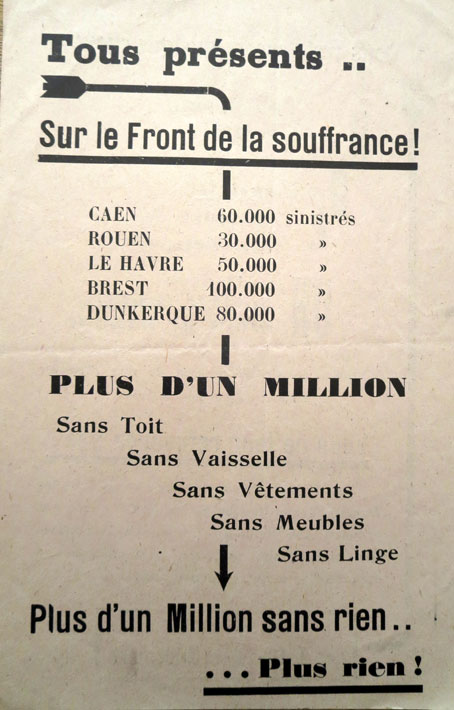

Décembre

1944 :

tract distribué à Montbrison, appel à la

solidarité de la JOC

(fonds Brassart, archives de la Diana)

*

*

*

Pays

de Boën

Neufbourg et ses

compagnons

De

gauche à droite : Marius Durand, Pierre Merle, Charles Michel,

Alfred Petit,

Guy Courtin de Neufbourg, Pétrus Durand, Jean Merle, Claude

Michel (vers 1950)

(Extrait de Antoine

Cuisinier, "Marguerite Gonon parle... la Résistance

à Arthun,

Guy de Neufbourg", supplément de Village de Forez,

n° 81-82, 2000).

Château

de Beauvoir à Arthun

*

*

*

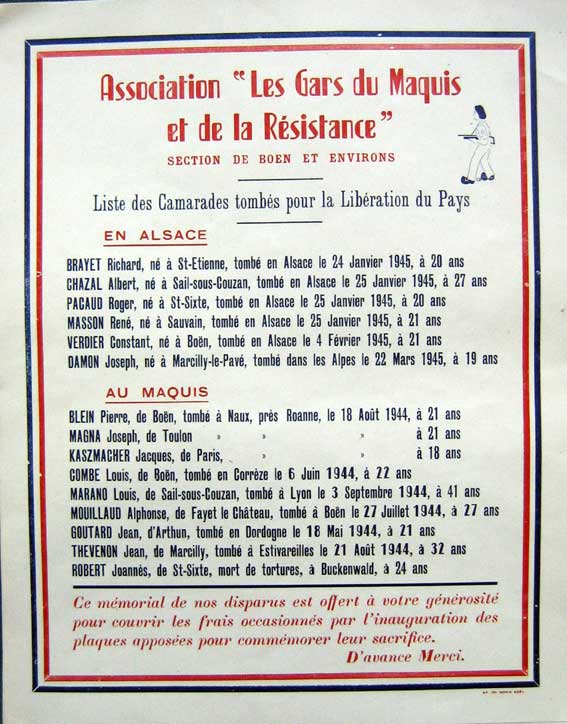

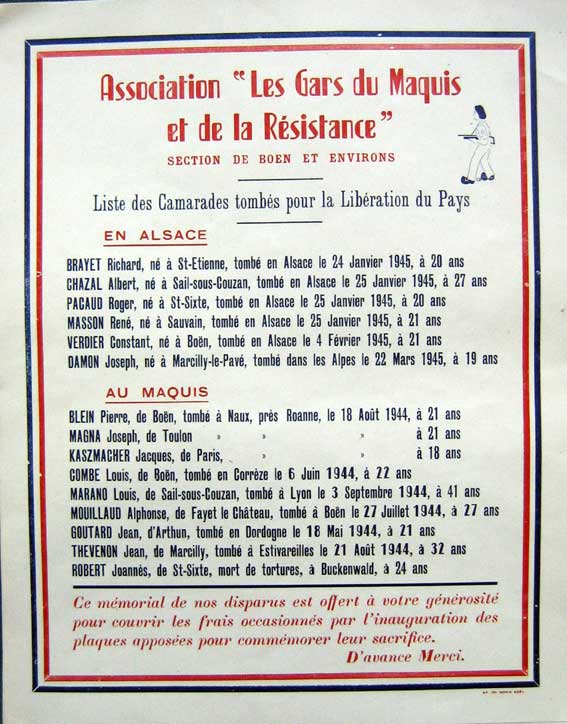

Mémorial des Résistants

de Boën

(affichette,

archives de la Diana, Montbrison)

*

*

*

Le

jour de la victoire

Le

Forez, les militaires, la guerre

textes

et documentation

Joseph Barou

questions,

remarques ou suggestions

s'adresser :

|

|

mise

à jour : 21 juin 2016

|

|

|