Jean Démariaux (1916)

(1) Il deviendra clerc de notaire, puis greffier au tribunal de Montbrison beaucoup plus tard.

|

||||||||||||||||||||||||

|

Souvenirs

d'un prisonnier

de la Grande Guerre

Jean Démariaux, né le 5 octobre 1895 à Moingt, fils d'André Démariaux et de Marguerite Ladret a 19 ans quand éclate la Grande Guerre. D'abord ajourné en 1914 et 1915, il est reconnu apte au service armé en 1916 et incorporé au 16e régiment d'infanterie de Montbrison à compter du 8 août 1916. Après quelques mois d'instruction, il participe aux combats du 13 mars 1917 au mois de mai 1918 dans divers corps. Lors de la grande offensive allemande du 28 mai 1918, il est fait prisonnier à Fismes au sud-est de Soissons. Sa captivité, en Belgique occupée, dure six mois. Il est rapatrié le 8 décembre 1918 et démobilisé le 13 septembre 1919.

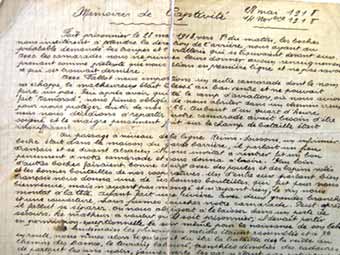

Bénéficiant d'une bonne instruction - il est employé chez un notaire (1) -, à son retour il a la bonne idée de rédiger ses Mémoires de captivité. Ce récit comportant seulement quatre pages manuscrites se révèle d'un grand intérêt. Simple et précis, il a été rédigé sans apprêts. Son auteur y résume, outre les faits marquants de la période qu'il a vécue, l'ambiance du moment, son état d'esprit, ses sentiments et ceux de ses compagnons. Bien sûr, aujourd'hui, ce précieux souvenir d'une époque difficile est pieusement conservé dans sa famille.

Quatre grands thèmes reviennent en permanence au cours du récit : le sentiment patriotique, la famille, la subsistance, l'amitié rencontrée.

Un patriotisme, et même un nationalisme exacerbé, transparaissent toujours. Comme tous les Français de cette époque, Jean Démariaux nomme l'Allemand le Boche. Il rappelle la brutalité des ennemis, les vols commis. Selon lui les Allemands font volontairement traverser aux prisonniers les anciennes zones de batailles du Chemin des Dames où les cadavres sont noirs, jaunes, verts et où flottent encore des restes de gaz de combat. Il suspecte même l'infirmier qui a fait un bon pansement et donné à boire à un blessé. Pourtant il parlait un peu le français et se disait Alsacien. En regard, il insiste sur la "gaieté française" qui permet de sourire quand il n'y a plus rien à manger. Et aussi de se moquer des gardiens en les affublant de surnoms. Au moment de la libération, on entonne la Marseillaise et la Brabançonne à tout propos…

Donner de ses nouvelles, écrire à la famille est une préoccupation essentielle. Pour cela, la pauvre carte postale portant les mentions : "bonne santé", "blessé", "malade à rayer" ne suffit pas. Il faut ruser pour faire savoir que l'on a retrouvé un copain. Et ensuite, quand les jours et les semaines passent, organiser une filière avec la complicité de la population belge.

Subsister : voilà ce qui est vital. Et d'abord se nourrir. Jean note avec soin les menus de famine des prisonniers. Et aussi les astuces pour ajouter quelque chose à ces rations pitoyables : vol d'un colis, chapardage de grains de maïs... Il rend un hommage appuyé aux civils belges qui, organisés en comités, rendent de grands services aux prisonniers français. Sa reconnaissance va tout spécialement à sa marraine de guerre, une jeune fille belge de la bonne société à qui il doit, écrit-il, d'avoir conservé sa santé. Les marches interminables, le travail pénible, les poux, les cales humides du cargo qui les abritent à Anvers font aussi partie du lot des misères quotidiennes du prisonnier.

Mais quelques rencontres inopinées mettent beaucoup d'humanité dans ce sombre tableau. C'est d'abord le soldat qui pose la main sur l'épaule de Jean en lui demandant s'il n'est pas de la Loire. C'est Tony Beaudou (2), vieux camarade de classe…. Et, affirme Jean, à partir de ce matin-là les souffrances furent moins cruelles… Il y a aussi l'ange, la mystérieuse bienfaitrice du prisonnier de Moingt, Mlle Ghislaine Van Biernliet, sa marraine belge. Il la voit une fois, un instant. Elle dit un mot : "Démariaux". Il répond "oui" et explique-t-il : le gardien ne s'était aperçu de rien, j'étais content.

Jean Démariaux rentre au pays avec ses souvenirs, bons et mauvais, et une santé délabrée. Il éprouve le besoin de consigner l'expérience vécue. Son témoignage, dans sa simplicité et sa concision a beaucoup de force. Il était fait pour les siens afin que l'on n'oublie pas trop vite. Ce récit complété par les notes de son fils Georges Démariaux constitue aujourd'hui une pierre pour construire la grande Histoire, celle qui est notre patrimoine commun .J. Barou

Mémoires de captivité

28 mai 1918 - 14 novembre 1918

Fait prisonnier le 28 mai 1918, vers 8 h du matin, les Boches nous invitèrent à prendre la direction de l'arrière, nous ayant au préalable demandé les troupes et l'artillerie qui se trouvaient devant eux. Avec les camarades nous ne pûmes leur donner aucun renseignement prenant comme prétexte que nous étions en première ligne et ne pas savoir ce qui se trouvait derrière.

Avec Fallot nous emportions un autre camarade dont le nom m'échappe. Le malheureux était blessé au bas-ventre et ne pouvait faire un pas. Peu après avoir quitté le camp d'aviation où nous avions fait "Kamarad" nous fûmes obligés de nous abriter dans un chemin creux pour nous protéger du tir de nos 55. Au bout d'un quart d'heure nous nous décidions à repartir, notre camarade avait besoin d'être soigné et le maigre pansement fait sur le champ de bataille était insuffisant.

Au passage à niveau de la ligne Reims-Soissons, un infirmier boche était dans la maison du garde-barrière. Il parlait un peu français et se disant Alsacien il nous invita à rentrer, fit un bon pansement à notre camarade et nous donna à boire. Plus loin d'autres Boches faisaient bonne chair avec des poules et des lapins volés et les bonnes bouteilles de nos coopératives. Un d'entre eux parlant bien français nous donna une de ces bonnes bouteilles qui fut pour nous bienvenue mais n'ayant pas mangé et n'ayant rien, le vin nous monta à la tête. Ayant fait une civière avec deux grandes branches et une couverture, nous pûmes coucher notre camarade. Peu après il fallut se séparer. On nous obligea à le laisser dans un poste de secours. Le malheur a voulu qu'il soit fait prisonnier. Il devait partir en permission exceptionnelle le soir même pour la naissance de son bébé.

Le lendemain les prisonniers valides étaient rassemblés et à 7 h en route. Nous vîmes alors ce qu'avait dû être la bataille de la veille au Chemin des Dames : le terrain labouré, tranchées démolies, des cadavres de partout les uns noirs, jaunes, verts. Les gaz n'étant pas entièrement dissipés nous eûmes à en souffrir un peu et nous n'avions pas de masques aussi les Boches en profitèrent-ils pour nous faire passer dans ces mauvais endroits.

Après une étape de 30 km au moins, nous arrivons enfin dans un village presque tout entouré de barbelés. Nous voyons des territoriaux qui sont là depuis la veille. Avec Fallot et Pech, deux anciens du 370, avec qui je suis content d'être, nous n'avons mangé qu'une boîte de singe et un peu de pain qui nous restait. J'ai dans ma musette encore une boîte que nous devons manger une fois dans le camp. En passant la grille, on nous fouille et je vois ma boîte de singe disparaître. Oh ! le misérable Boche ! Bien sûr qu'ils n'en avaient pas eux aussi. Il n'a pas manqué son coup. Alors tous trois nous tenons conseil : "tu n'as rien à manger ? - non ; et toi ? - non. Alors Fallot un vrai camelot nous dit : "Messieurs la séance est levée, allons nous coucher". C'est triste mais le rire et la gaieté française emportent.

Point de paillasse, point d'abri alors comme tout le monde, et s'en aller plus loin, nous nous couchions sur place, nos capotes comme couvertures. La faim nous réveilla de bonne heure. Il n'était que minuit et nous ne devions pas avoir à manger avant 6 heures du matin. Enfin on [se] rassemble, à chacun un ½ litre de café, du pain, une boule pour cinq, et en route. Où allons-nous ? Tout le monde l'ignore, dans la poussière nous marchons toujours. Nous apercevons bientôt l'ancien pont. Jusqu'au soir à 4 heures, on nous occupe à ramener les obus qui se trouvaient aux emplacements de batteries sur les bords de la route. A 6 ou 7 heures nous arrivions au camp. En rentrant un ½ de soupe, de betteraves, d'orties et quelquefois de l'orge. Ceci se passait à Ramecourt. Je garderai longtemps le souvenir des jours pénibles que j'y ai passés. Pendant 8 jours, ce fut le même travail soit aux obus ou alors faire des routes ou des voies de chemin de fer. Un jour on dut me ramener par le train. Après ces 8 jours on nous changea de camp. Ce fut le même travail et même nourriture. Il faut que quelque chose de surnaturel nous gardât car il n'était pas possible que la nourriture que l'on distribuait puisse nous tenir.

Après une semaine passée dans ce nouveau camp on nous ramena dans le premier et là j'ai eu un des plus grands plaisirs de ma captivité. Un matin, au café, je tendais ma boîte en fer qui me servait également pour manger lorsque quelqu'un me tapa sur l'épaule. Mais étant plus pressé encore de recevoir le précieux liquide, je répondais simplement : "oui". Aussitôt je m'entendais dire : "Tu n'es pas de la Loire, toi ?" A ces paroles je retirai ma boîte, le mot Loire valait mieux. Peut-être allais-je trouver un ami ? Hélas, depuis 15 jours j'avais bien regardé parmi tous les prisonniers mais je n'avais reconnu personne. Me retournant alors je me retrouvais avec ce vieux Tony Beaudou, vieux camarade de classe qui allait être maintenant celui de captivité. Lui ne m'avait pas reconnu et moi à peine, tellement nous étions changés, pas lavés de 8 jours, l'eau étant très rare, pas rasés et les joues bien creuses. A partir de ce matin-là les souffrances furent moins cruelles, les tiraillements d'estomac nous faisaient certainement penser à la faim, mais nous n'étions pas seuls au front. Je fus bien content de trouver un Montbrisonnais que je connaissais bien, mais en captivité on peut dire que c'est autre chose.

Le 22 juin nous quittions ce camp pour aller à Laon. Tout le monde était joyeux et l'on entendait dire à tous les groupes : "peut-être allons-nous embarquer pour l'Allemagne et nous allons pouvoir écrire". Hélas ! Quel désir nous avions d'écrire car on se doutait que là-bas, au foyer, nos parents attendaient. A Laon on nous logea à la citadelle. Le lendemain on demande des volontaires pour travailler. Avec Beaudou nous y allons. Peut-être trouverons-nous à manger ? En effet on nous mène à la gare de ravitaillement et sans être vu des Boches nous avons mangé tout ce que nous avons trouvé. Personne ne put se retenir et le lendemain beaucoup étaient malades, j'étais de ceux-là. J'avais emporté mes poches pleines de maïs. Ce maïs que j'avais déjà mangé au début de ma captivité car il n'est pas un grain qui ne restait sur la route lorsque les prisonniers y passaient. C'était à qui marcherait premier pour le ramasser. Ce jour-là en arrivant du travail nous vîmes nos camarades écrire. Vite nous nous renseignons pour avoir des cartes mais il est trop tard. Aussi le lendemain nous avons couru tout le camp, demandé à tous les interprètes. Enfin en voici chacun une. Mais nous ne pouvons rien dire. Il faut mettre son nom, le régiment et suivant le cas : "bonne santé", "blessé" ou "malade". Impossible de faire savoir que nous sommes ensemble. Nous avons cependant réussi à avoir une troisième carte. Comment ? Je ne m'en souviens pas, sûrement en disant que nous n'en avions pas eu. Celle-là a été envoyée à M. Jeannin le curé, nous avions ainsi mentionné nos deux noms Démariaux - Beaudou. En la recevant, il savait bien ce qu'il avait à faire.Mais ce bonheur de vivre tous les deux ne devait pas durer. Deux jours après on demanda l'artillerie, le génie et tous les hommes âgés de 30 ans au moins. Personne ne savait pourquoi. Le soir j'appris qu'ils étaient partis. Beaudou et Fallot en étaient. Je me trouvais seul. Pech était resté à Ramecourt, car pour en sortir il fallait dire que l'on était cultivateur et Pech s'était dit seulement jardinier. En me disant cultivateur j'avais espoir d'aller chez les paysans allemands. Après cette séparation je fis la connaissance d'un autre chasseur comme moi. Pendant 8 à 10 jours nous avons travaillé à la gare de Laon pour le service de la poste. Lorsqu'il nous était possible de mettre un colis de côté nous le faisions bien. C'est là que j'ai appris à manger les escargots crus. Tous les matins je déjeunais avec ceux que je pouvais trouver. Il y avait une cantine boche et nous y allions chercher les restes de soupe et les croûtons de pain qui traînaient sous les tables.

Quelques jours après on annonce un convoi de 300 pour Gand. C'était le matin vers 10 heures. J'arrivais de la visite et le docteur boche m'avait fait rentrer à l'infirmerie. Lorsque je sus le départ je faisais retirer ma musette et mon bidon par un camarade et sous prétexte d'aller au W.C. je sortais avec lui. On m'avait mis à l'infirmerie pour soigner une diarrhée dont j'étais atteint depuis mon arrivée à Laon. Quarante-huit heures de chemin de fer de Laon à Gand. Au départ de Laon une boule pour 4 et à Mons ½ litre de soupe de betterave. C'est toute la nourriture que nous avons eue. En passant à Hirson où nous avons resté deux heures un camarade put voir sa femme et connaître son fils qui n'était pas né à la mobilisation. Le 14 juillet à 4 heures du soir nous arrivons à Gand.

Nous débarquons à la gare Saint-Pierre, les Boches nous promènent dans les rues la population nous fait bon accueil et nous demande des boutons en souvenir. Mais les pauvres gens ne sont pas libres. Chacun jette ce qu'il peut. Après nous avoir bien promenés les Boches nous font entrer à la caserne Léopold. Aussitôt nous sommes entourés par des soldats. Là un triste moment m'était réservé. Les soldats boches nous demandaient des souvenirs et nous offraient en échange du pain. Alors je vendais mes bandes molletières pour un morceau de pain. On nous emmena ensuite dans une usine où nous couchions par terre. Huit jours là dedans seraient été longs si nous n'en étions pas sortis pour travailler. Et quel travail ! Nos ennemis nous occupaient à démolir toutes les machines, casser la fonte et le fer. Le tout mis en wagons était expédié à Hessen ou Dusseldorf. D'autres travaux nous étaient réservés dans une usine où se centralisaient les vols des Boches. Dans cette usine arrivaient les fers neufs pris en Belgique et en pays envahis. Une autre équipe allait à Port-Arthur, port situé à l'extrémité de la ville de Gand et où arrivait par péniches toute la vieille ferraille du front, laquelle était mise en wagon et expédiée à la fonderie.

J'oubliais qu'après les huit jours passés à l'usine dont je parle plus haut, on nous emmena à l'école Saint-Pierre qui nous servit de cantonnement jusqu'au 20 octobre jour où nous avons quitté Gand pour Anvers. Je ne saurais trop exprimer mes sympathies pour les habitants de Gand. Ils savaient qu'ils leur étaient défendu de nous causer et nous donner à manger. Il était bien rare qu'il se passe un jour sans qu'une femme soit prise emmenée et punie, malgré cela rien ne les a arrêtés. Par l'intermédiaire d'un camarade, j'eus une personne qui s'occupa de moi : Mademoiselle Ghislaine Van Biernliet. Mes lettres ainsi que celles d'autres amis étaient portées par lui à la concierge d'une maison où il travaillait tous les jours, et cette brave femme s'occupait de les faire parvenir. J'écrivais à l'adresse suivante : Marie-Antoinette n° 52. Ainsi, tout par des moyens cachés, nous pûmes correspondre et savoir ce qui se passait au front, car les Belges étaient des gens bien renseignés. Par cette demoiselle, qui a été ma marraine, mes parents ont pu savoir bien avant mon retour que j'étais vivant et en bonne santé.

Depuis quelques jours le canon s'entendait très distinctement et nous savions que les alliés avançaient. Aussi nous ont-ils fait prendre la direction d'Anvers. Trois jours de marche et il fallait tirer six voitures. Sur les six, cinq étaient chargées de sacs et ravitaillement des Boches, la sixième avait notre ravitaillement. Je suis parti de Gand en ayant vu qu'une seule fois la personne qui s'était intéressée à moi. Les matins j'allais au travail et toujours par le même itinéraire. Je donnais donc à ma marraine mon signalement et le lieu où je pourrais la voir. Plusieurs jours se passèrent mais un matin quelqu'un paraissait chercher. En me croisant elle dit près de moi ce seul mot "Démariaux" de suite je répondis : "oui" et c'était tout. Nous nous étions vus, le gardien ne s'en était pas aperçu, j'étais content. Deux fois par semaine un ouvrier belge m'apportait un colis que je dissimulais un peu partout et jusque dans le fond de mon pantalon. De cette personne, à qui je dois d'avoir conservé ma santé, je garde un éternel souvenir et je suis très heureux de correspondre avec elle.

A Anvers, on nous logea dans le bateau marchand "Anversoise" amarré depuis le début de la guerre, nous ne fûmes pas aussi heureux qu'à Gand. J'oubliais que le comité de Gand nous apportait tous les jours de la soupe et lorsque les Boches l'empêchaient de venir, un de ces dévoués allait directement à la Kommandantur et avait souvent sa demande accueillie. C'est aussi au comité et aux habitants que nous devons d'avoir eu du linge. Malgré cela aucun n'a pu se défaire des poux et des puces. En arrivant du travail, après la soupe naturellement, tout le monde se mettait en chasse. Chemise, pantalon veste, plus on en tuait plus il y en avait. Je reviens donc à Anvers, on nous occupa à travailler au port et dans un autre atelier.

Mais notre vie était changée. Nous avions déjà su la capitulation de la Bulgarie puis la Turquie et l'Autriche, nous devinions que la quatrième ne tiendrait plus longtemps. En effet un jour, par les policemen de la ville d'Anvers, quelques hommes en corvée apprirent que les Boches avaient demandé l'armistice. La nouvelle se répandit bientôt comme d'ailleurs toutes celles que l'on apportait depuis quelque temps surtout. Aussitôt qu'une corvée rentrait la première parole était : "Alors quoi de neuf ?" Les deux jours qui précédèrent l'armistice furent plutôt gais. Malgré nous nous chantions, les Boches avaient beau crier, plus rien ne nous arrêtait. Enfin, le lundi à 2 h de l'après-midi, les cloches d'Anvers sonnèrent à toute volée. Les péniches du port et les cheminées de la ville hissent de grands drapeaux belges et français. Cette fois il n'y a plus de doute, l'armistice est signé. Alors c'est le délire, on se serre la main, on s'embrasse, et comme chacun a toujours un petit morceau de pain qu'il garde pour le soir, on casse la croûte, on chante la Marseillaise.

Peu après le feldwebel nous fait réunir sur le pont. Il est blanc comme neige. Il tient en main la proclamation du conseil des soldats et un ordre pour nous libérer comme le demande l'armistice. En quelques paroles il nous annonce la signature et que le jeudi nous serons remis au comité à Bruxelles. L'interprète, un sergent, nous traduit et pour éviter toute histoire nous incite au calme, mais impossible de rester tranquille. Mercredi soir, on nous réunit à nouveau. Il fallait se tenir prêt pour le jeudi matin, à 6 h. Cette nuit-là je crois personne ne dormit, quelques-uns même ne se couchèrent pas, mais il était prudent de se reposer, car le lendemain nous avions 45 km à faire avec un morceau de pain.

Le jeudi à cinq heures tout le monde était sur le pont. Enfin à 7 heures nous partions. En traversant Anvers le sergent boche bouscula encore des civils qui voulaient nous donner à manger. Il en fut de même à Malines. Le voyage fut pénible (3). J'avais remplacé les musettes par une caisse et avant d'arriver j'ai dû m'arrêter. Enfin nous apercevons des lumières mais elles sont loin. Le feldwebel nous annonce que dans une heure nous serons libres. Ces paroles furent mieux accueillies qu'un bon repas. Bientôt libre ! Je me levais et en route. Un peu plus loin des civils nous encouragent et bientôt on entend comme une rumeur. C'est la population de Vilvorde qui, avertie par des gens de Malines qui nous ont devancés, vient à notre rencontre. Il y a beaucoup de prisonniers alsaciens libérés et dans un enthousiasme indescriptible la Marseillaise éclate puis la Brabançonne. Pendant ce temps et sans nous dire adieu les Boches se défilent à l'anglaise.Je voudrais un peu causer de notre séjour sur l'Anversoise, dans la cale du bateau nous étions logés, ayant comme matelas des copeaux. Comme ce n'était pas aéré ce beau matelas fut bientôt humide et à tout moment des gouttes nous tombaient comme s'il pleuvait. La buée ne pouvant sortir retombait en pluie. Nous fîmes parvenir une lettre au consul d'Espagne qui vint quelques jours après et obtint que l'on installât deux poêles qui ne se sont jamais éteints jusqu'à notre départ ; le bois ne manquait pas sur le quai.

A Vilvorde et à Bruxelles, on nous fit belle réception. A Vilvorde nous couchions chez des civils, eux-mêmes venaient nous chercher à la caserne où nous étions logés et nous faisaient manger plus que nous pouvions. A Bruxelles, où nous allions souvent par le tramway, c'était le même accueil. Les femmes nous embrassaient et lorsque nous rentrions au café tout le monde se levait et chantait la Marseillaise. Je ne pourrais pas oublier la journée du 17 novembre à Bruxelles ; ce fut une vraie fête. Depuis le vendredi, lendemain de notre libération, nous regardions les Boches prendre la direction de Berlin.

Après un repos de 19 jours et attendre que les communications fussent rétablies, nous trouvions le service sanitaire qui nous changea de vêtements. Et après avoir fait halte au D.T. 1 de Moulins, j'arrivais le 8 décembre dans ma famille qui m'attendait tous les jours depuis qu'elle avait reçu la lettre de ma marraine de Gand (4).

[notes de la main de Jean Démariaux à la suite des Mémoires]

Menu de prisonnier :matin ½ litre café (5)

400 g pain KK '6) qui ne représentait pas plus de 200 g de pain français

1 litre soupe betterave, choucroute, orties ou orge, un peu de cheval

soir ½ litre café [?]

1 cuillerée à café marmelade de betterave ou une composition quelconque.Surnoms de quelques-uns de nos gardiens :Le feldwebel et le sergent : Fantomas,

Puis aux gardiens : le bouc parce qu'il le portait,

Bouboule, rond comme une boule,

Fraise parce qu'il avait le nez rouge,

Binoclard parce qu'il avait des lunettes,

Dent en or parce qu'il avait un râtelier,

Entre nous nous remplaçons "attention" par 22.

Jean Démariaux[Village de Forez, n° 103, avril 2006]

Mis à jour le 28 octobre 2012