| |

De

comté de Cambridge au Forez

une famille britannique : les Covey

(1870-2009)

Edouard Harvey Covey

Du

comté de Cambridge aux haras de Fresnay-le-Buffard (Orne)

par

Marie Grange

Notre

terre forézienne est depuis longtemps le rendez-vous

de personnages historiques. Terre d'accueil, la plaine a la

faveur d'abriter de grands voyageurs qui ont désiré

terminer leur vie aventureuse dans les horizons calmes de notre

province. Elle est cernée de montagnes n'atteignant pas

deux mille mètres, les coteaux lyonnais, le Pilat mystérieux

et les monts du Forez qui sont si doux sous le ciel changeant.

Plus encore, certains, après leur vie, ont désiré

y reposer pour toujours. En cheminant dans nos cimetières,

nous y trouverons des noms, des noms prestigieux, des noms inconnus,

des stèles émouvantes, témoignages de vies

dont le destin s'est arrêté chez nous.

Magneux-Hauterive est la dernière demeure d'Édouard

Covey et de son frère Albert. Ces deux hommes sont issus

d'une famille britannique. Pourquoi sont-ils inhumés

en Forez ? Quelle est l'histoire de cette famille ?

Les deux frères ont suivi des chemins différents.

Elevés dans une famille anglaise installée en

France, en Espagne, puis à nouveau en France, les deux

frères ont suivi des chemins différents. Édouard,

né en 1900, se marie avec une Française dont il

a deux fils. Il conserve la nationalité britannique.

De ce fait, il participe au débarquement du 6 juin 1944

en Normandie. Albert, né en 1913, opte pour la nationalité

française. Il combat dans l'armée française

et se trouve grièvement blessé en 1939 dans la

Sarre.

Je connais la famille Covey depuis 1939. Elle est arrivée

dans le Forez en 1937. Les circonstances ont fait que Guy Covey,

l'un des fils d'Édouard Covey a vécu plusieurs

années chez mes parents à Boisset-lès-Montrond.

Depuis lors nous sommes liés d'une amitié réciproque

et il m'a demandé de bien vouloir l'aider à rédiger

une sorte d'histoire de sa famille. J'ai accepté avec

joie et beaucoup d'émotion. Nous allons ensemble présenter

ce parcours plein de péripéties à travers

l'Europe.

Nous sommes à Pane-Lane dans le comté de Cambridge

au nord-est de Londres, en Angleterre, vers 1870. Ici se trouvent

les haras et champs de courses de New-Market de renommée

internationale. Ces établissements réputés

disposent de plusieurs pistes, d'espaces de verdure, d'écuries

et de logements dont l'importance les place au premier rang

mondial. Dans ces lieux sont sélectionnés et entraînés

les meilleurs pur-sang anglais. Depuis longtemps l'Angleterre

se passionne pour la race chevaline. Les courses du Derby d'Epsom,

d'Ascott Heath, de Doucaster, de New-Market ont acquis leurs

lettres de noblesse.

Harvey, fondateur de la lignée des Covey, travaille en

qualité de stud-groom (garçon d'écurie)

à Pane-Lane à l'époque de son mariage avec

Julia Gent. C'est un garçon sec et nerveux, de taille

plutôt petite. Habillé en jockey, botté

et avec la selle sous le bras, il pèse tout juste 44

kg. Mais, bon professionnel, il obtient des succès dans

son métier et remporte même une victoire au fameux

Derby d'Epsom.

De son union avec Julia, Harvey Covey a un fils : Thomas Harry

Covey, né le 12 septembre 1877 à Pane-Lane. Thomas,

plus familièrement appelé Tom, a l'esprit d'aventure.

Il a suivi l'exemple paternel et s'occupe de chevaux mais change

plusieurs fois de région. Après une période

où il vit dans le Surrey (Grande-Bretagne) nous le retrouvons

en France à Lamorlaye, dans l'Oise, au nord-ouest de

Paris. Sur le territoire de cette commune se trouvent les haras

et le champ de courses de Chantilly où se disputent les

prix renommés de Diane et du Jockey-Club français.

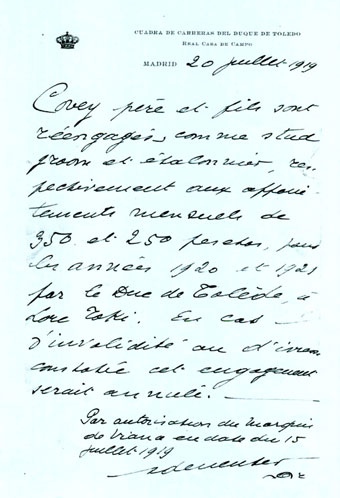

Engagement de Tom Covey et de son

fils Edouard

comme étalonniers dans les Ecuries royales d'Espagne

(20 juillet 1919) |

Tom

Covey est employé aux haras de Chantilly. Il fait

la connaissance d'une jeune orpheline de père :

Suzanne-Marie-Anne Delachasse. Cette jeune fille est née

à Coye-la-Forêt dans l'Oise, le 6 décembre

1880. Son père était mort alors qu'elle

était enfant et sa mère avait épousé

Jack Ellam, un jockey des haras de Chantilly.

Le 27 juillet 1899, Tom Covey épouse Suzanne Delachasse.

Il a 22 ans et sa jeune épouse 19 ans. Le contrat

de mariage est établi à Senlis le 28 juin

1899 devant Me Petit. Suzanne est mineure et dépend

de son tuteur, un oncle paternel. Les époux habitent

Lamorlaye. Ils ont quatre enfants :

- Édouard, né le 30 octobre 1900 à

Lamorlaye ;

- Suzanne-Marie-Anne, née le 10 septembre 1902

à Lamorlaye ;

- Julia-Anna, née le 18 septembre 1906 à

Montesson où sont les haras de Saint-Cloud ;

- Albert-Ernest, né le 20 août 1913 à

Villers-Faucarmont dans la Seine-Inférieure (aujourd'hui

la Seine-Maritime).

Suzanne Delachasse a évoqué quelquefois

sa jeunesse avec ses petits-enfants. Elle se rappelait

avoir vu le duc d'Aumale au cours de certaines festivités.

Pourquoi et en quelles occasions ? Beaucoup de questions

se trouvent sans réponse dans le déroulement

de cette histoire familiale pleine d'imprévus.

|

Tom

Covey et sa famille ont conservé leur nationalité

britannique. Le service militaire n'est pas obligatoire en Grande-Bretagne.

Tom aime le changement et les déplacements. Il ne reste

pas en France où s'annonce la Grande Guerre (1914-1918).

Il part pour l'Espagne avec sa femme et ses quatre enfants.

Il est engagé dans les écuries du roi d'Espagne

Alphonse XIII où il signe un contrat de stud-groom et

étalonnier. Il y a ainsi, parfois, une certaine proximité

avec la famille royale. Édouard se rappelait avoir joué

dans les jardins et sur les pelouses du parc avec les infants

: Jaime de Bourbon, Fernando de Bourbon et Alphonse, prince

des Asturies, l'héritier du trône d'Espagne. Les

écuries royales ont une grande importance. Rappelons

que depuis les guerres napoléoniennes le cheval andalou

avait été croisé avec le pur-sang anglais

donnant le remarquable cheval anglo-hispanique. Pour un professionnel

du cheval il y a de quoi être comblé. Le 20 juillet

1919, ce contrat est renouvelé pour 4 années pour

Tom Covey et son fils aîné Édouard qui a

alors 19 ans.

Le

document frappé de la couronne royale porte la signature

du duc de Tolède, titre que porte Alphonse XIII lors

de ses déplacements non officiels.

Après la seconde guerre mondiale, l'Espagne est secouée

par de graves troubles sociaux et politiques. La monarchie vit

une période très difficile. En 1921, Thomas Covey

et les siens sont à Hernani. Leur fille aînée

Suzanne-Marie-Anne meurt dans cette ville le 1er janvier, à

l'âge de 19 ans. Peut-être avait-elle contracté

la grippe espagnole qui sévissait alors dans toute l'Europe

occidentale ?

Tom

Covey

|

La

famille possède peu de photographies de Thomas Covey

et il est toujours représenté tenant un cheval

par le licol. Nous retrouvons les Covey, toujours sujets

de sa gracieuse majesté, aux haras de Fresnay-le-Buffard

près d'Argentan, en Normandie, au service du richissime

Marcel Boussac. Thomas reste-t-il longtemps dans cet établissement

? Nous savons seulement qu'en 1933 il habite dans l'Oise

où son épouse a des parents.

Son fils aîné, Édouard Covey habite

le village de Neuvy-au-Houlme, dans le bocage normand, près

d'Argentan et des haras nationaux du Pin qu'on appelle le

"Versailles des chevaux". Il est au service de

Marcel Boussac. En sa qualité d'étalonnier,

il a en charge la garde et le soin quotidien des trois plus

fameux étalons de cette écurie : |

-

Astérus, vainqueur en 1927 à New-Markett ;

- Ramus, vainqueur du derby français en 1922, prix du

Jockey club ;

- Tourbillon qui participe en 1922 au derby d'Epsom et qui est

l'un de ses meilleurs chevaux avec une nombreuse descendance

à travers le monde.

Les haras de Fresnay-le-Buffard

et Marcel Boussac

Marcel

Boussac était né le 17 avril 1889 à Châteauroux

dans une famille de drapier. Il réussit rapidement dans

les affaires - à 24 ans il possède "sa"

chemiserie à Paris et acquiert une grande fortune. Passionné

par tout ce qui touche au cheval il achète en Normandie

les haras de Fresnay-le-Buffard, du petit Tellier, de la Grand'Cour

et, près de Versailles, les haras de Jardy. Il achète

aussi l'hippodrome de Saint-Cloud où il dispose d'une

piste pour son avion personnel. Ses jockeys (casaque orange

et toque grise) remportent de nombreuses victoires sur les hippodromes

internationaux…

Haras

de Fresnay-le-Buffard (hiver 1928)

présentation du cheval Ramus par Edouard Covey

Tom Covey et son épouse Suzanne

; entre eux leur petit-fils Guy en 1932

à la ferme Comtesse aux Mureaux à côté

de Meulan ; la chienne Daisy, policier belge, mère de

Zokô

|

|

Édouard se marie le 25 novembre 1924. Il épouse

une jeune Normande : Fernande Grosos née le 18

septembre 1901 à Saint-Germain-de-Vasson (Calvados),

village où a lieu le mariage. Fernande est une

catholique pratiquante. Nous sommes ici tout proches de

Lisieux, village où a vécu née Thérèse

Martin - la petite Thérèse - qui vient d'être

canonisée. Le futur époux devient catholique.

Juste avant son mariage, Édouard est baptisé

et le lendemain fait sa première communion.

Les jeunes mariés s'installent dans la propriété

de Fresnay-le-Buffard. Ils disposent d'une coquette villa

dans un cadre fleuri où sont jalousement gardés

les princes de la race chevaline. Édouard connaît

son métier. La sélection est rigoureuse

tant pour le personnel que pour les animaux. Au confort

luxueux vient s'ajouter une minutie de tous les instants

et rien n'échappe au regard du "Maître",

Marcel Boussac.

Villa

de Fresney-le-Buffard où habitait Édouard

Covey dans la propriété des haras

|

Le

21 janvier 1933 Thomas Covey décède à Levallois-Perret

dans la région parisienne. Édouard désire

assister aux funérailles de son père. Il veut

aussi voir sa mère, douloureusement éprouvée.

Son amour filial est plus fort que les impératifs du

travail quotidien. Son absence sera très courte. Hélas,

le destin est parfois très pervers. Son chef est absent

et Marcel Boussac aussi. Il confie donc les étalons à

des palefreniers pour quelques heures, un jour peut-être,

sans avoir demandé l'autorisation. L'incartade est promptement

punie : Édouard et sa famille ont cinq jours pour quitter

les lieux. Et cela sans aucun recours.

Édouard Covey, Fernande et leurs deux enfants (Guy, 8

ans et Jean, 3 ans) vont trouver refuge à Cordey dans

le Calvados où vit la mère de Fernande. Elle les

accueille dans sa petite exploitation agricole avec tout son

amour maternel. Édouard est embauché dans un chantier

où il écorce des arbres à longueur de journée.

Il trouve bientôt du travail dans les haras de Fleuriel

où les écuries Céran-Maillard ont des trotteurs.

La Normandie est la terre d'élection du trotteur. On

y trouve depuis longtemps des haras réputés et

des propriétés importantes près des champs

de courses.

Le Forez, un peu en retard sur d'autres provinces, connaît

un épanouissement dans ce domaine au XIXe siècle

grâce, notamment, au marquis de Poncins, à Francisque

Balaÿ et au comte Palluat de Bessey. C'est de cette époque

que datent les hippodromes de Villars et de Feurs.

Les haras de Fleuriel sont situés dans la commune de

Fleuré (Orne). Guy, le fils aîné d'Édouard

fréquente l'école primaire du village. Il fait

sa première communion dans l'église de Fleuré

en 1936 et reçoit la même année le sacrement

confirmation dans la cathédrale de Sées. Toute

la famille Covey habite alors la ferme des Touches. Le destin

va se manifester à ce moment-là sous les traits

d'un Forézien : Victor Faurand. Ce propriétaire

éleveur de chevaux de courses est venu en Normandie pour

acheter des trotteurs. Il veut réaliser une "affaire"

et il a la bonne idée d'engager aussi le palefrenier,

en l'occurrence Édouard Covey. C'est ainsi que la famille

Covey arrive en Forez. Laissons maintenant à Guy Covey

le soin de continuer ce récit…

Suzanne Delachasse épouse de Tom Covey entourée

de son petit-fils Guy (1er à gauche),

de son fils Albert (2e), de Fernande épouse d'Edouard

(3e) et de son petit-fils Jean

Je

me souviens…

par Guy Covey

Je me souviens du départ de notre village de Fleuré,

en Normandie. Nous sommes à la gare d'Ecouché

près d'Argentan, dans un wagon à bestiaux. D'un

côté nous avons entassé tout notre déménagement

: mobilier, linge, vaisselle… De l'autre côté

du wagon, mon père a aménagé un enclos

délimité par des cordes pour les trois chevaux

qu'il devait transférer avec foin et eau nécessaires

à leur nourriture. Nous nous installons tant bien que

mal dans l'espace restant sans oublier Zokô, un chien

policier belge qui, après avoir fait son temps à

Fresnay-le-Buffard, s'était pris d'affection pour mon

père. Au moment de quitter la maison pour aller à

la gare, pas de Zokô !

En fait, il s'était posté près du camion

de déménagement, en fidèle gardien de nos

biens, et il nous attendait. Son intelligence et sa mémoire

étaient prodigieuses. Il a fini ses jours chez le maréchal-ferrant

de Boisset-lès-Montrond où la Providence m'a fait

arriver un matin du mois de septembre 1939.

Combien dura notre voyage ? Nous avons dû passer par Argentan,

le Mans, Tours, Vierzon, Nevers, Saint-Germain-les-Fossés,

Roanne, Montrond. Et le terminus fut la petite gare de Boisset-le-Cerizet.

Il fallait abreuver les chevaux. Nous couchions sur la paille

du wagon. Je me souviens des chocs des tampons des wagons dans

les gares de triage qui nous jetaient les uns contre les autres.

Mes souvenirs sont vagues et je n'ai pas conscience du temps

qu'il nous a fallu pour faire le voyage. En revanche je me souviens

très bien du café Caire à la gare de Boisset-le-Cerizet.

Aujourd'hui le café Caire est devenu le restaurant l'Écuelle

et la gare existe toujours. Le lendemain matin, avec tout le

contenu du wagon et accompagnés de Zokô, nous sommes

arrivés à Grangeneuve. C'était environ

à un kilomètre et demi de la gare, un domaine

au milieu des prés que Victor Faurand avait loué

à la famille Balaÿ pour y installer ses haras. En

face, les écuries Bedel créeront les Haras Antony

pour leurs trotteurs.

Nous avions là une maison d'habitation dans une grande

cour fermée où étaient répartis

écuries, boxes, remises, hangars. Un puits, dans la cour,

fournissait l'eau potable. Le cadre verdoyant rappelait un peu

la Normandie… En moins bien.

Le premier souci de mon père fut de me trouver une école.

J'avais douze ans et déjà pointait à l'horizon

de mon avenir l'examen du certificat d'études. Quelqu'un

suggéra à mon père qu'à Boisset-lès-Montrond

il y avait un instituteur dont les élèves avaient

de bons résultats. Illico, mon père m'emmena voir

monsieur Mouton, directeur de l'école publique du village

et secrétaire de mairie. "Dessine-moi un trapèze",

me dit-il en tendant une craie. Troublé, anxieux, je

me demandais bien ce que cela pouvait être. Je fus tout

de même inscrit à l'école.

Sur le chemin du retour mon père me fit une confidence

: "Si tu réussis au certificat l'an prochain, je

te donne mon vélo de courses !" Son vélo

de courses, le seul luxe qu'il possédait ! Cela donnerait

bien des ailes à n'importe quel cancre en 1937…

! J'en fus ému. Il ne pouvait vraiment pas faire plus.

Du coup je me sentis devenir un homme. Je fis de mon mieux et

en juin 1938, je réussis au certificat d'études

à Andrézieux ! Mon père n'avait plus de

vélo puisqu'il s'était démuni du sien ;

désormais, il fera ses courses avec une voiture attelée

d'un cheval dont il pouvait disposer à Grangeneuve.

J'ai de bons souvenirs de l'école de Boisset. Je m'y

suis fait des copains : Jean Recorbet, Marius Guillien, Henri

Frécon, Francette Méallier, Nanou Rivollier, Raymonde

Recorbet, Marie Gerin et son frère Antoine. Avec mon

frère, nous étions les seuls à venir à

l'école à vélo ce qui nous permettait de

rentrer pour le repas à la maison. À cette époque

tous les autres, qui faisaient trois kilomètres, apportaient

leur gamelle pour midi. Malgré notre accent normand qui

vaut bien le parler forézien et le patois de la plaine,

notre qualité "d'étrangers" au pays

et d'anglais ne me causa pas de complexe. Comment se termina

l'année 1938 ? J'ai dû savourer ma réussite

avec joie.

Les travaux des champs ne manquaient pas et les jeunes bras

étaient toujours les bienvenus aux foins, aux moissons,

au jardin. Je n'ai pas de souvenir important de cette époque.

En fin d'année un événement important vint

faire basculer ma vie. En 1938-1939, on ne restait pas inactif.

En entrant dans le monde adulte, il fallait travailler. On disait

: gagner son pain. Des bruits de guerre commençaient

à courir. Où devrai-je aller travailler ? M. Marmonnier,

le cuisinier du château de Sourcieux, connaissait un paysan

qui exploitait une ferme appartenant à monsieur Bernard

Deust à Jourcey, commune de Veauche.

Cette ancienne abbaye de femmes de l'ordre de Fontevrault était

depuis longtemps désaffectée. La chapelle que

les occupants avaient transformée en fenière avait

conservé son clocher carré. Les bâtiments

conventuels étaient aménagés en étables

et en remises. Les exploitants, aujourd'hui décédés,

avaient besoin d'un commis. C'était encore l'habitude

en 1938, dans la plaine du Forez, d'embaucher de grands ou de

petits enfants pour les travaux de la ferme. Souvent orphelins

ou issus de familles nombreuses, ils n'allaient à l'école

qu'en hiver, entre la Toussaint et Pâques, et encore…

Heureux étaient-ils ces pré-adolescents de trouver

une table accueillante, une soupe chaude et un lit pour dormir.

Mon premier placement se fit dans une ferme spécialisée

dans l'élevage bovin Simmenthal. Mon arrivée dans

cette ferme me pose question aujourd'hui. Pourquoi mon père

n'a-t-il pas pu m'accompagner ce lundi matin ? Où était-il

? Était-il trop pris par son travail ? Était-ce

tout simplement parce qu'il n'avait plus de vélo ? Toujours

est-il j'ai été amené, avec mon baluchon,

par le garde-chasse du château des Rayons de Chalain-le-Comtal.

Étant un ami de la famille, il s'est sans doute gentiment

proposé pour m'y conduire.

Bref, je dus dès le premier jour me familiariser avec

cette nouvelle vie de labeur. Mes patrons faisaient participer

les plus beaux spécimens de leur cheptel au comice de

Feurs. Pour que leurs animaux leur fassent honneur, je devais

les étriller, les brosser et leur laver la queue tous

les jours, à l'eau froide. Et en ce début janvier

1939 il gelait. Que cela fut dur pour moi. Je pris des engelures

énormes avec des crevasses qui saignaient, et rien pour

soulager ces gonflements rouges qui se renouvelaient tous les

jours plus forts. Pour dormir mes patrons m'avaient affecté

un réduit, une sorte de fournil où il y avait

la chaudière et des fagots. De gros bidons en fer où

on jetait les eaux grasses et les débris des repas supportaient

une planche. Une botte de paille me servait de matelas, de couverture

et d'oreiller. J'aimais l'odeur de la paille.

Je n'avais que le dimanche après-midi tous les quinze

jours pour retrouver mes parents. Devant l'état de mes

mains, ils me conseillèrent de tirer un seau d'eau la

veille et de la laisser passer la nuit dans l'étable

où elle tiédirait. Hélas ! Le premier geste

de mon patron fut de jeter cette eau et de m'envoyer chercher

un seau plein d'eau froide. J'étais un adolescent rebelle

et combatif et je ne restais que deux mois et dix jours dans

cette ferme. Le 10 mars je revins chez mes parents avec mon

sac, bien décidé à chercher autre chose.

Je ne cherchais rien… les bruits de guerre se rapprochaient.

La France alliée avec la Grande-Bretagne se demandait

comment juguler la pression des armées allemandes. Déjà

l'Autriche, puis la Pologne, la Belgique… sont les victimes

d'Hitler. Mon père était anglais. Il se devait

de rejoindre l'armée britannique. Et nous, qu'allions-nous

devenir loin de la Normandie où était toute notre

famille ? Cruel dilemme pour mes parents. Ma mère n'avait

aucun emploi, de quoi allions-nous vivre ? Comment nourrir les

deux enfants qu'il allait laisser ? Un instant, mon père

songea à nous envoyer dans les Dominions . Là,

au moins, nous serions à l'abri. Ma mère s'y refusa,

elle ignorait tout de la langue anglaise. Déjà

certaines familles quittaient les provinces proches de la Belgique

et de la ligne Maginot. Notre oncle Albert, le frère

de mon père, sursitaire depuis 5 ans, s'engagea dans

l'armée française. Incorporé à Metz

au 30e régiment de dragons, il participa en 1939 aux

combats de la Sarre où il fut grièvement blessé.

Malgré tous mes efforts de recherche j'ai une notion

complètement opaque de cette époque. Tant de questions

! Tant d'hésitations et de crainte ! Mon frère

Jean était en vacances en Normandie en 1939. Où

était mon père ? Ma mère faisait la cuisine

pour les ouvriers agricoles qui travaillaient pour Victor Faurand

en échange du loyer de la maison que nous occupions à

Grangeneuve. Le 22 août 1939 la Providence vint à

mon secours sous les traits de la fille du maréchal-ferrant

de Boisset-lès-Montrond.

Cet artisan, André Gagnère, était un ancien

combattant de 1914-1918. Il tenait une échoppe de forgeron

et de maréchal-ferrant dans le village. Il avait également

une petite exploitation agricole avec deux chevaux et sept vaches.

Monsieur Gagnère avait trois filles : Edith, l'aînée,

18 ans, Marie, la cadette, 16 ans et Myriam, la plus jeune,

9 ans. Et pas de garçon : aussi aimait-il la présence

d'hommes, même jeunes pour l'aider dans ses multiples

activités. Il était affligé d'un bégaiement

permanent ce qui était terriblement stressant pour lui.

Il en était devenu taciturne et bourru.

J'entrai chez les Gagnère dès le lendemain de

l'entrevue entre ma mère et la fille du maréchal.

Madame Gagnère me prit en affection et se montra toujours

très maternelle pour moi.

Du

printemps 1940 à juillet 1942

Ma vie, dans ce contexte artisanal, agricole et familial, me

procura un dépaysement certain. Le travail était

constant, tantôt à l'étable et aux champs,

tantôt à la forge… J'étais sollicité

par une extrême variété de travaux et mon

patron était d'une grande exactitude. J'allais voir ma

mère tous les dimanches… Et là je me demandais

toujours : "Que faisait donc mon père entre octobre

1939 et mai 1940 ?" Une petite lueur survient en me rappelant

qu'à cette époque mon père avait la charge

d'un étalon de Victor Faurand nommé N'y-touchez-pas.

Il le promenait tous les jours sur la route qui relie Grangeneuve

à Boisset-lès-Montrond. L'élégance

de ce trotteur à la robe grise ne pouvait passer inaperçue

et l'attelage fut remarqué à plusieurs reprise

sur ce trajet. C'est donc bien que mon père travaillait

toujours en Forez pour le même patron.

Au printemps 1940 la population du nord de la France sentait

que la drôle de guerre n'était pas drôle

du tout. Dans un sentiment patriotique toujours présent

mon père nous fit ses adieux et quitta son foyer. Je

ne peux décrire ce départ tant ce fut douloureux

pour tous. Pour ma mère surtout. Qu'allait-elle devenir

sans un emploi sûr, à la merci de l'inconnu ? Et

nous deux, Jean encore bien jeune, 10 ans et moi, 15 ans ! Où

irait notre soldat ?

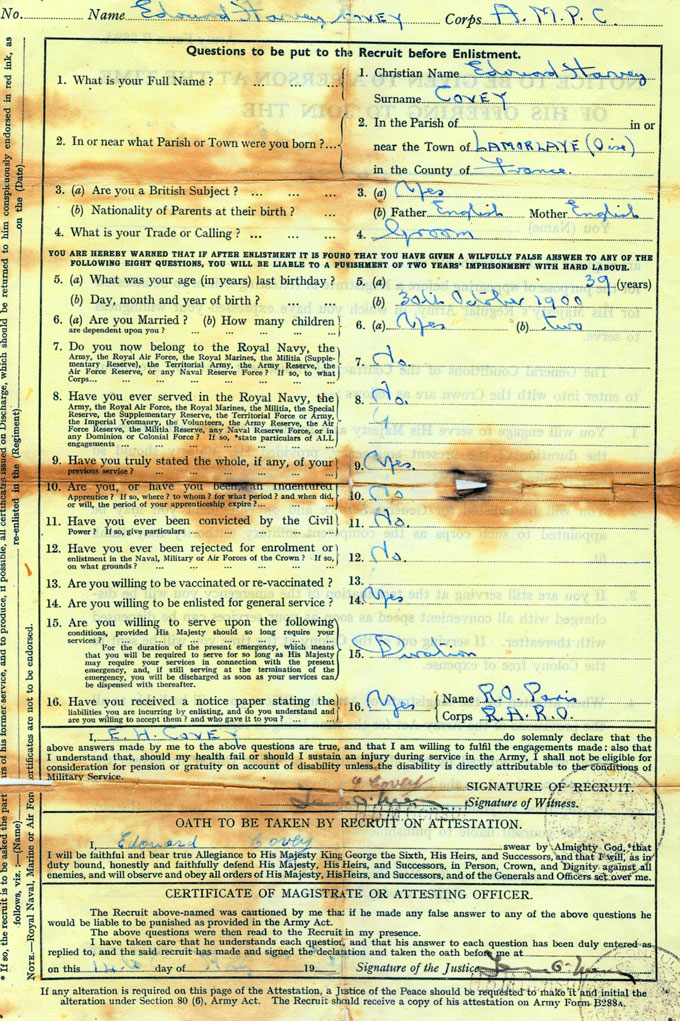

Le 14 mai 1940 Édouard Covey est à Paris. Il signe

sa feuille de recrutement au consulat britannique. Devant Dieu,

il prête serment de fidélité et d'obéissance

à Sa Majesté le roi Georges VI et à ses

héritiers et descendance. Le consulat britannique ratifie

cet engagement solennel. Édouard Covey est désormais

engagé "sur l'honneur" dans l'armée

britannique. Il reçoit un ordre de départ, valide

du 15 au 17 mai 1940 pour rejoindre Londres.

Comment est-il parti ? Ce 5 août 2009, un cousin, René

Boscher, le fils de tante Julia est venu nous voir. Longuement

nous avons songé à cette période. Lorsque

mon père eut signé son engagement dans le Pionner

Corps il alla faire ses adieux à sa mère et à

sa sœur. René était présent. Édouard,

mon père, leur dit : "Albert avait opté pour

la France, il a payé son tribut. Je suis anglais, je

ne me déroberai pas à mon devoir patriotique.

Je pars pour la délivrance de mon pays." Ce soir-là,

les adieux furent douloureux. Mon père devait être

à Lyons-la-Forêt dans l'Eure d'où il rejoignit

un port de la côte française pour s'embarquer vers

l'Angleterre.

L'engagement

(14 mai 1940)

Certainement

l'une des premières photos prides en Angleterre

Edouard Covey est assis et porte la moustache

Edouard Covey, debout le 1er à gauche,

après son incorporation en Angleterre

Edouard Covey au 2e rang, 2e en partant

de la droite,

dans un groupe du 139e Pionner Corps.

Sur ces différentes photos, on remarque l'air soucieux

d'Edouard Coyey.

Sans doute pensait-il à sa famille

À

la fin de mai 1940, ma grand-mère paternelle Suzanne,

son fils Albert grièvement mutilé, sa fille Julia

avec son mari et ses enfants vinrent se réfugier à

Grangeneuve auprès de ma mère. En tout sept personnes

de la région parisienne vinrent partager notre toit.

Les armées allemandes arrivaient et les populations du

Nord commençaient à quitter leurs villes.

Nous avons reçu une ou deux fois des nouvelles de mon

père. Nous n'avons aucun souvenir de ces lettres. Seule

nous reste une photo de mon père en militaire au dos

de laquelle est écrit : "À ma Fernande chérie

et à mes chers enfants, le 23 janvier 1941, É.

Covey." Je ne sais pas précisément à

quelle date nous l'avons reçue. Nous avons su aussi que

lors de son séjour en Angleterre il avait été

affecté au déblaiement de Londres que les bombardiers

allemands pilonnaient constamment. S'il a eu une ou deux permissions

il n'a pas pu, sans doute, renouer des liens avec la famille

Covey. Nous avons connu et entendu parler de notre parenté

en Grande-Bretagne : l'oncle Jim, la tante Célina, une

nièce, Emily Covey.

Pendant les mois de mai et juin 1940, ce fut "la débâcle"

aux Pays-Bas, en Belgique, le nord de la France, la Picardie,

la région parisienne, la Bourgogne. Une peur collective

s'empara des villages. Les gens déménageaient

en toute hâte et fuyaient en abandonnant leurs maisons.

Mon oncle Albert vint me chercher chez mes patrons pour gagner

l'Auvergne où il espérait se cacher. Étant

soldat français, bien que blessé grièvement,

il aurait pu être interné dans un camp de prisonniers.

Tant de bruits couraient alors. Nous sommes partis tous les

deux à vélo. Par Saint-Bonnet-le-Château,

Usson, Pontempeyrat, Craponne, Loudes, nous envisagions d'arriver

dans le Vivarais pour échapper à la captivité.

Nous sommes restés dans la région d'Arlempes au

lieu-dit Fourches grâce à l'hospitalité

d'un cultivateur, M. Belledent.

Lorsque je suis revenu à Boisset-lès-Montrond,

j'y ai retrouvé ma place et mes occupations. Un événement

considérable était arrivé pendant mon absence.

Un train entier bondé de plusieurs milliers de réfugiés,

en provenance de Montereau dans l'Yonne, avait été

mis en garage à Boisset-le-Cerizet. Ces malheureux de

toutes conditions chassés de Laumes-Alésia près

de Dijon avaient été mitraillés dans leur

fuite par les avions allemands. Arrivés en masse, ils

se ruèrent sur les petites épiceries du village.

Toutes les maisons vides avaient été réquisitionnées

pour leur trouver un toit. J'arrivai ici alors que des dispositions

avaient été prises pour les rapatrier. Je retrouvai

ma chambre qui avait hébergé pendant trois semaines

une famille de cheminots.

À partir de la signature de l'Armistice le 22 juin et

de l'établissement de la ligne de démarcation

qui coupait la France en deux, l'instabilité de notre

situation s'aggrava. Mais nous n'avions pas encore vu le pire.

Mon petit frère fut rapatrié de Normandie par

la Croix-Rouge avec une étiquette au cou portant son

nom et l'adresse de ma mère à Chalain-le-Comtal.

Nous avions un poste de radio à la maison, bien caché

dans le bas du buffet de la cuisine. Dès le soir tombé,

nous l'écoutions religieusement parce qu'on y captait

Radio-Londres. Chez mes patrons il n'y avait pas de poste de

radio.

De

rares nouvelles du soldat Edouard Covey

La première

photo d'Edouard Covey en provenance d'Angleterre

format carte postaale, dédicace au revers

Message

transmis par la Croix-Rouge

Année

1942

par

Marie Grange

Les familles Covey et Gagnère ont été

concernées par les événements qui se

sont déroulés à Boisset-lès-Montrond

en 1942. Les faits décrits ont eu lieu en juillet 1942

et, providentiellement, la France ne fut occupée entièrement

qu'en novembre de cette même année. Autrement

les représailles auraient pu être terribles pour

plusieurs d'entre nous.

Il s'agit du premier parachutage en Forez. Cet événement

dramatique eut lieu à Grézieux-le-Fromental

aux abords du domaine agricole de la Chaux. Dans la nuit du

24 au 25 juillet, une belle nuit où la lune baignait

l'obscurité, un avion tourna plusieurs fois au-dessus

d'immenses pâtures qui n'étaient pas bornées

de piquets. C'était un ancien terrain pour le vol à

voile utilisé de 1935 à 1939. Un des parachutistes

fut grièvement blessé et ses compagnons alertèrent

le curé du village de Boisset-lès-Montrond.

Celui-ci secourut le mourant et s'occupa des décisions

à prendre tandis que les autres parachutistes essayaient

de prendre le large. Le blessé fut conduit par la famille

Joassard à l'hôpital de Montbrison. Le procureur

de la République fut prévenu qu'une rixe mortelle

avait probablement eu lieu.

Ce matin-là, à Boisset, Guy Covey aidait mon

père à ferrer un cheval, au tournant de la route,

en plein village. Il était environ sept heures du matin.

Il vit deux hommes jeunes, portant de lourdes valises, hésiter

en face de la boulangerie Gouttefarde. Intrigué par

ces inconnus et par leur comportement bizarre, inhabituel

dans une commune paisible, Guy les suivit sur la route de

la Terrasse. Qui était ces hommes ? La radio évoquait

parfois l'envoi de parachutistes, on commençait à

parler "de la Résistance". Et si ces hommes

connaissaient son père ? Il ne parla de rien bien sûr.

Le lendemain, un dimanche, mon père fit conduire les

vaches dans un morceau de ces prés qui étaient

traversés par un fossé de drainage nommé

"le Gand". Ses eaux assez tranquilles abondaient

en grenouilles. Et là, Marc Petit, un jeune garçon

qui était chez mes parents, découvrit cachés

sous un petit pont qui franchissait le cours d'eau, un parachute

en soie vert et marron, une combinaison, un casque amortisseur,

un couteau à cran d'arrêt. Complètement

abasourdi devant ces trouvailles, il chargea le tout sur son

vélo et arriva triomphant au village en fin de soirée.

Avec l'aide de Guy Covey Marc Petit étala le parachute

dans la cour, et tous les passants, curieusement s'interrogeaient

sur cette exposition inexplicable !

Je suis allée prévenir le curé du village

qui avait dit être témoin de l'agonie d'un inconnu.

Il arriva aussitôt chez nous, nous fit ranger immédiatement

ces objets et prévint la gendarmerie. Le lendemain

matin les gendarmes arrivèrent à Boisset et

ce fut le début d'une enquête pleine de péripéties.

Par ignorance et naïveté nous étions au

cœur d'un fait-divers dont les conséquences pouvaient

être très dangereuses. Nous étions inconscients.

Nous avions chez nous le fils d'un soldat britannique qui

était, peut-être, dans les rangs de la Résistance.

Et nous nous étions permis de montrer à tous

des objets venant d'un parachutage ! Si cet événement

avait eu lieu après la suppression de la ligne de démarcation

peut-on imaginer les conséquences qui pouvaient en

résulter.

L'enquête débuta très rapidement. Après

les interrogatoires de rigueur à la maison puisque

c'est nous qui avions "trouvé" les pièces

à conviction, les soupçons se fixèrent

sur Guy Covey. Évidemment, c'était le suspect

rêvé. Par deux fois il fut interrogé au

café Touron, en face de chez nous, une première

fois par les gendarmes, une deuxième fois par des agents

de la Gestapo. Guy fut ensuite conduit à la prison

de Montbrison et enfermé dans une cellule. On lui demanda

ensuite s'il reconnaissait des suspects qui avaient été

arrêtés. Bien sûr il ne reconnut personne.

L'abbé Clouye, curé de Boisset, qui avait été

aumônier de la prison de Montbrison, intercéda

pour qu'on libère le jeune Anglais. Il était

totalement hors de cause.

Ces faits ont été racontés plusieurs

fois. Mais a-t-on pensé aux grandes inquiétudes

qu'a dû souffrir l'épouse d'Édouard Covey.

Elle était isolée dans la ferme de Grangeneuve

avec son plus jeune fils et ne pouvait se déplacer

qu'avec un laissez-passer délivré par la mairie

de Chalain-le-Comtal. Elle a passé de terribles journées

à se demander quel avenir serait réservé

à ses enfants, à son mari, à elle-même.

La belle charpente de Grangeneuve

|

Gare de Boisset-lès-Montrond

|

L'église de Boisset-lès-Montrond

|

Zone d'atterrissage du 24

juillet 1942

|

Les

années noires

par

Guy Covey

Pour

chaque déplacement ma mère devait faire 3 km

pour aller chercher son laissez-passer et 3 km pour revenir

de la mairie, à pied, bien sûr. Un jour, pour

se rendre à Montbrison elle décida de passer

outre et prit le car au Cerizet. Les cars étaient toujours

archi-bondés avec autant de voyageurs debout que de

personnes assises. L'aller se passa bien. Au retour, deux

Allemands firent monter tous les voyageurs puis ils fermèrent

les portes et procédèrent à la vérification

de l'identité de chaque personne. Ma mère s'était

mise au fond du car. Par bonheur, en raison de l'entassement

des gens les contrôles furent rapides. Un coup d'œil

et le Gut rassuraient les gens. Ma mère présenta

son livret de famille en dissimulant sa carte d'identité

pliée en accordéon parce qu'elle devait mesurer

un mètre ! La Providence était là…

et le retour se fit sans encombre.

La guerre et l'occupation continuaient. Le couvre-feu fut

obligatoire. Des contrôles avaient lieu et on devait

soigneusement éviter toute lumière visible du

chemin. Il y avait des Allemands qui patrouillaient partout,

jour et nuit. Soupçonnés d'appartenir à

la Résistance et de communiquer avec les Forces libres

à cause de notre nationalité anglaise nous avons

subi plusieurs fois des fouilles en règle… chez

nous. C'était toujours pendant la nuit. Vers minuit,

une heure du matin, à grand bruit, on frappait à

la porte. Qui est-ce ? demandait maman. Ouvrez ! Vite…

! Maman ouvrait la porte fébrilement : Si c'était

lui ? On ne sait jamais, pensait-elle. Les soldats allemands

écartent brusquement maman et fouillent la maison de

fond en comble.

- Qui cherchez-vous ?

- Nous cherchons Édouard Covey.

- Il n'est pas là.

Et ils repartent. Nous restons tous sans voix. Une autre fois,

même bruit, même scénario. Maman tremblant

de peur demande :

- Mais enfin que voulez-vous ?

- Nous cherchons Édouard Covey.

- Pourquoi ?

- Nous devons l'emmener à la Kommandantur à

Saint-Étienne.

Complètement perdue ma mère leur crie alors

:

- Et bien, allez le chercher, il est à Londres !

Elle était tellement anxieuse et troublée que

cela impressionna ces militaires. Ils firent preuve d'humanité

et ne revinrent plus nous tourmenter avec leurs perquisitions.

Je me demande aujourd'hui comment elle a pu surmonter tant

d'angoisses renouvelées ! Tant de représailles

auraient pu survenir. Comment avons-nous échappé

à l'emprisonnement ? La Providence, j'en suis persuadé,

était là.

Bien plus tard, je me souviens, mais sans savoir le jour exact,

une voiture de la Croix-Rouge entra dans la cour à

Grangeneuve. Les Allemands étaient alors refoulés

vers la Belgique. Nouvelle inquiétude pour maman. Qui

est-ce ? Que me veulent-ils encore ? Après vérification

d'identité, enfin une bonne nouvelle ! Il s'agissait

d'un message de la Croix-Rouge de Genève daté

du 26 septembre 1943 : "Je vais bien, j'ai reçu

de vos nouvelles." Enfin ! Il est vivant, quel bonheur

! Nous nous rendons compte qu'il y a trois mois que ces nouvelles

fraîches sont parties de

Londres. Nous avons pu, par le même biais de la Croix-Rouge

via Genève lui transmettre une lettre et un petit colis.

Merci à tous ces correspondants de la Croix-Rouge,

quel soulagement ils apportent dans les épreuves terribles

du monde cruel et indifférent.

Chaque jour, en sourdine, Radio Londres crépitait dans

le silence de la maison. C'est par elle qu'un jour la grande

nouvelle est parvenue : "Ils ont débarqué

en France ! Et en plus en Normandie, le pays natal de toute

notre famille… Dans notre joie une question nous revenait

sans cesse : "Peut-être y était-il ?"

Eh bien oui ! Il y était. C'est dans le Calvados, entre

Arromanches et Asnelles, dans la 1re division canadienne commandée

par Montgomery que mon père a été mis

à l'eau pour pouvoir enfin fouler le sol français…

! Mais nous ne le savions pas. Il a fallu attendre de longs

mois pour en avoir la confirmation. Après avoir fait

la campagne de France, de Belgique et Hollande, notre soldat

obtint la permission de venir en France voir sa famille qu'il

avait quittée en 1940.

Avant

le débarquement

Message du général Crerar aux troupes canadiennes

avant l'opération Overlord

La longue marche vers la Libération

À

ce jour (juillet 2009) je n'ai que peu de renseignements précis

sur le parcours du soldat Édouard Covey. Le 14 mai 1940,

il s'engage pour la durée du conflit dans les troupes

britanniques de Sa majesté Georges VI.

Insigne du Royal Pioneer Corps Des indices indiquent qu'il sert

dans le génie où il participe au déblaiement

de Londres profondément frappée par les continuels

assauts des bombardiers allemands. Il est affecté dans

le Pioneer Corps où sont entraînés les hommes

qui vont participer au débarquement. Ce corps a joué

un rôle essentiel pendant la seconde guerre mondiale et

s'est particulièrement illustré au cours du débarquement

de Normandie. En février 1950, en reconnaissance des

services rendus, par décret du roi Georges VI, il devient

le Royal Pioneer Corps. Sur son béret kaki, Édouard

Covey portait son glorieux insigne.Édouard Covey fait

partie de la division canadienne qui veut venger les morts de

Dieppe. Il ne débarque pas le jour J , le 6 mai 1944,

mais le surlendemain matin. Comme ses camarades il sera jeté

à la mer à partir d'un de ces canots poussés

par la marée montante, sous une pluie diluvienne. Casqués

et le fusil à bout de bras, les soldats sont chargés

d'un équipement impressionnant. "Ici, dira le colonel

Taylor, il n'y a que deux catégories d'hommes : ceux

qui sont morts et ceux qui vont mourir." Bayeux est libéré

le 8 mai.

Les soldats qui débarquent ont la surprise de constater

que la population civile n'a pas été évacuée.

Des habitants émergent des caves apportant leurs dernières

bouteilles de Calvados aux libérateurs parmi lesquels

bon nombre sont d'origine française.

Le temps de la séparation est long, très long

pour cette famille déchirée. Pensons un peu à

toutes les familles déchirées à cette époque,

à notre époque, de quelque bord qu'elles soient.

Insigne du Royal Pioneer Corps

Le retour

Lorsque

la grande nouvelle du débarquement nous est parvenue

grâce à la radio une joie immense s'est emparée

de nous. Mon père était parmi les troupes débarquées.

C'est à Asnelles qu'il a été mis à

l'eau pour enfin fouler le sol français mais il nous

a fallu attendre de longs mois pour en avoir la confirmation.

Enfin arrive une permission pour le soldat Covey après

avoir quitté sa famille depuis plus de cinq ans ! Mais

là… se place un événement tellement

dur qu'il nous a semblé être complètement

abandonnés par la Providence.

Pendant que mon père s'acheminait vers la France en septembre

1945, Maman, Jean et moi, nous partions pour la Normandie revoir

- avec quelle hâte - ma grand-mère maternelle,

tous nos oncles, tantes et cousins… Immense fut notre joie

de les retrouver tous en bonne santé. Ils avaient subi

l'occupation et tant de privations, de bombardements, de destructions

: Argentan, Falaise, Caen… C'était là qu'ils

habitaient… Pendant deux ou trois jours ce fut un bonheur

sans nuages. Un matin arrive un télégramme : "Suis

en permission à Chalain-le-Comtal pour 6 jours."

Ce télégramme avait trois jours pour nous parvenir.

Comment allions-nous faire pour rejoindre le département

de la Loire… en 3 jours ! Pas d'essence ou si peu, pas

d'argent pour prendre un taxi. Encore aurait-il fallu en trouver

un !

Après beaucoup de tracasseries et d'efforts incroyables,

tantôt en train, un peu en camion ou en auto-stop quelquefois

en car et même à pied, nous avons voyagé

tous les trois pour rejoindre notre maison. Nous dormions à

même le sol, une nuit nous avons été hébergés

dans un asile d'aliénés. Nous avons fait de nuit,

à pied, les derniers kilomètres depuis la gare

de Montrond en traînant nos valises. Si proches du but

nous étions fiévreux et angoissés en nous

posant toujours la même question : "Y sera-t-il ?

Aura-t-il pu nous attendre ?"

Arrivés à environ 700 m de la maison, là

où finit la route et où commence le chemin, maman

me souffle : "Va voir, sans bruit, s'il y est." Je

posai mes valises et me mis à courir. Tout était

noir. La défense passive ordonnait qu'aucune lumière

ne puisse s'apercevoir du dehors. On mettait des couvertures

pour obstruer les fenêtres sans volets… Par un petit

trou de la couverture mitée, j'aperçus mon père

dans la cuisine. Vite, vite, je retournais vers maman et Jean.

Nous laissons nos valises dans les ornières du chemin.

Ce n'est pas grave puisqu'il est là ! Et nous nous précipitons

vers Papa.

Nous

tournerons la page sur cette histoire d'amour

Car ce serait violer l'instant des retrouvailles

Nos mots sont impuissants à décrire ce retour

Nous dirons simplement l'angoisse des batailles.

Ce soir-là mon père prit le risque de rallonger

sa permission de quelques jours. Lors de son retour aux armées

son commandant lui déclara avec bienveillance : "Je

me doutais bien que tu prendrais quelques jours de plus !"

Cette courte phrase de la part d'un supérieur de l'armée

montre que les sentiments d'humanité et de fraternité

peuvent exister malgré la rigidité du règlement.

C'est à la fois admirable et réconfortant.

Mon père contracta une pneumonie qui le fit revenir à

la maison pour plus d'un mois. Grâce aux soins du docteur

Bartholin de Montrond qui vint toujours gratuitement le visiter,

il acheva cette période noire sans séquelles.

Merci de tout cœur au docteur Bartholin.

J'ai écrit ces pages pour honorer la mémoire de

mon père Édouard Covey qui n'a jamais sollicité

ni reçu aucune reconnaissance de la nation et aussi pour

montrer le dévouement conjugal et maternel de ma mère

qui a su assumer courageusement cette douloureuse séparation.

Une des dernières photos d'Edouard Covey

décédé à l'hôpital de Montbrison

le 29 juin 1984

Hommage

à Édouard Covey

lors de ses funérailles le 2 juillet 1984

par le président des anciens combattants de Montrond

Un douloureux devoir nous réunit aujourd'hui,

conduire à sa dernière demeure un camarade, un

ami. Édouard Covey vient, à 84 ans, de quitter

ses compagnons anciens combattants.

Nous l'avons connu et estimé. Nous admirions son allant,

son héroïsme, un chemin jalonné de grands

principes, ceux du courage, de l'honneur, du sacrifice total.

Engagé volontaire pour la durée de la guerre,

en mai 1940 il rejoint Londres. Affecté dans le génie,

missions dures, dangereuses, rien ne le rebutait. Il était

toujours prêt, et à toutes les heures.

Le 6 juin 1944, débarquement sur les sables de Normandie

"Arromanche". A l'aube du 6 juin une mer constellée

de navires, 5 000 bâtiments de tout tonnage, la plus grande

flotte de l'histoire, 11 000 avions se dirigeaient sur la mer

de l'Atlantique. Américains, Britanniques mettent le

pied sur le sol français et se lancent à l'assaut

des postes ennemis : des pages sanglantes, des pages héroïques,

"le jour le plus long". Et bien Édouard Covey

y était.

Ensuite direction la Belgique, puis la Hollande et, pour terminer,

l'Allemagne.

Démobilisé il entre en France en novembre 1945

pour retrouver sa famille, ses amis.

L'assistance nombreuse aujourd'hui est là pour prouver

de quelle estime monsieur Covey était entouré.

Puissent ces marques de respect et d'affection que lui apportent

une dernière fois tous ceux qui l'ont connu et aimé

[adoucir un peu la peine des siens].

À M. et Mme Guy Covey, M. et Mme Jean Covey, leurs enfants

et petits-enfants, à toute votre famille, nous adressons

nos sincères condoléances et notre fidèle

amitié.

Quant à ses camarades anciens combattants, ils conserveront

longtemps le souvenir de l'ami qui s'en va.

Je signale qu'Albert Covey, hospitalisé à l'hôpital

de Feurs depuis le 2 février, et qui vient de subir sa

onzième intervention chirurgicale, regrette, avec beaucoup

de peine et de chagrin de ne pouvoir accompagner son frère

à sa dernière demeure.

Montrond-lès-Bains

le 2 juillet 1984.

Le

président : Germain Séon

*

*

*

L'histoire

de la famille britannique dont il est question dans ces pages

nous intéresse surtout à cause du parcours atypique

d'Edouard Covey. Engagé à 40 ans dans le Pioneer

Corps, il participe au débarquement en 1944. C'est avec

une unité canadienne qu'il met le pied sur le sol de

France à Ver-sur-Mer, proche de Courseulles-sur-Mer,

en Normandie.

Son parcours a été retrouvé grâce

aux recherches de Nathalie Worthington, conservatrice du musée

Juno Beach. Nous sommes allés au musée en cet

été 2010 et nous avons vu les "passeports"

destinés aux visiteurs. Ces documents nous disent les

dangers affrontés par les soldats qui nous ont libérés

et leur courage…

Nous avons découvert avec émotion un peu de la

vie d'Edouard et de ses camarades de combat…

*

*

*

Pélerinage

en Normandie

Guy

Covey et son épouse Paul

et Marie Grange

Réception du Ministre d'Etat canadien des Anciens Combattants,

au mois d'août 2010

en présence d'un vétéran du débarquement

N°

68

des Cahiers de Village de Forez

(octobre 2009)

publié par le Centre social de Montbrison

Les

publications de Village de Forez

sont disponibles au Centre social

13, place Pasteur, 42600 MONTBRISON

04 77 96 09 43

centresocial.montbrison@laposte.net

http://csmontbrison.free.fr

Mis

à jour le 5 novembre 1010

|

|