En ligne : Les

constructions en pisé

Pascal

Scarato extrait de Village de Forez

Voir les pages spéciales :

Fenêtres

Maison d'habitation :

Porte

d'un "clos",

Bibliographie : Jacky Jeannet,

Pascal Scarato

|

||||||||||||||||||||||||

|

Hommage au pisé

Le 27 décembre 1900, sous la voûte blasonnée de la Diana, l'archéologue Vincent Durand, présente à ses savants collègues dianistes une étude assez inattendue. Rien moins qu'un hommage au pisé ! Ce mode de construction si simple et si économique très répandu dans le Forez. C'est un sujet un peu "vulgaire" pour les éminents spécialistes de la société savante, s'excuse-t-il en préambule. Et pourtant.

La technique est simple à mettre en œuvre mais demande un maçon habile, et qui ne craint pas sa peine. Car le mur est toujours épais, le plus souvent d'un demi-mètre. Avec la construction en pierres sèches, c'était le travail préféré d'un vieux maçon. Il avait pourtant travaillé pour les monuments historiques au château de Sury, à l'abbaye d'Ambierle et au prieuré de Champdieu…

Seulement de la terre et un peu de chaux

Que faut-il ? Le matériau le plus commun : de la terre. Prise sur place, il faut seulement qu'elle ne soit pas trop sableuse, le mur s'effriterait vite. Ni trop argileuse, la chaleur le ferait fendiller. Evitons la terre noire du potager trop riche en humus. Choisissons plutôt celle, un peu forte, de la vigne voisine. Prenons soin de l'enlever juste au-dessous de la couche arable, de bien la fouler et la recouper.

Sur un muret de pierre bien assis sur les fondations, la construction commence. Deux grands plateaux de bois reliés par des chevrons servent de moule. Ce sont les "banches". Il suffit de remplir, couche par couche, avec de la terre, humide et non pas mouillée. Et puis il faut manier vigoureusement "la dame", cet outil que les dictionnaires appellent "la hie", et bien tasser. On monte ainsi de quelques décimètres. Ensuite prenons patience et laissons sécher un peu. Quelques jours après, les "banches" sont déplacées et sur un mince lit de chaux, l'ouvrage est repris.

Si l'artisan est vaillant et n'a pas oublié son fil à plomb, le mur sera droit et solide. Légèrement crépi et couvert de tuiles creuses, bien cuites, sonores, presque brunes, il tiendra cent ans et plus… La maison sera chaude en hiver et fraîche en été. Et quand elle aura fait son temps, il n'en restera qu'un petit tas de terre. Quoi de plus écologique ?

Pour les châteaux aussi

Le pisé n'est pas réservé aux plus modestes. Il a été utilisé pour des bâtiments prestigieux. La Diana en témoigne. La façade de pierres de taille façon Viollet-le-Duc fait oublier les murs principaux. Bâtie vers 1300, ils sont en terre : un pisé noirâtre, et même, selon les spécialistes, d'assez mauvaise qualité. Cependant ils ont sept siècles…

Beaucoup de châteaux de la plaine du Forez bâtis aux XVIIe et XVIIIe siècles sont en pisé : Montrouge, Vaugirard, Chabet, Merlieu, les Périchons, Sasselanges à Veauchette… Tout comme l'église de Saint-André-le-Puy et le bel ensemble voisin. Même des tours rondes étaient construites ainsi. La prestigieuse Bâtie d'Urfé, orgueil de la Plaine, doit aussi beaucoup à ce modeste matériau.

Au cœur de Montbrison, il y a encore de nombreuses bâtisses en pisé. Souvent, seules les façades sont en pierre. C'est le cas de la chapelle des Pénitents. La tradition n'est pas tout à fait interrompue, puisqu'une maison du boulevard Gambetta a été rebâtie en pisé, il y a peu d'années.Non, le pisé n'est pas réservé au "chapit", à la "fenière" et à la loge de vigne. Conservons avec soin ce qui reste un peu partout en Forez de ce petit patrimoine.

Joseph Barou

Pour en savoir plus :

- Vincent Durand, "Les constructions en pisé", Bulletin de la Diana, tome XI, p. 514-523.

- Jacky Jeannet, Gérard Pollet, Pascal Scarato, Le pisé, patrimoine, restauration, technique d'avenir, éd. Nonette, 1986.

[La Gazette du 4 mai 2007]

Nous présentons dans cette page une étude

de l'archéologue Vincent Durand,

secrétaire de la Diana,

sur les constructions en pisé.

Cette technique est très présente

en Forez particulièrement dans la plaine.

Le travail de Vincent Durand a le mérite

d'être clair et précis.

Il donne ses lettres de noblesse au pisé,

mode de construction utilisé, de tout temps,

aussi bien pour bâtir le château

que la grange ou la loge de vigne.LES CONSTRUCTIONS EN PISE

[Bulletin de la Diana, tome 11, p. 514-523]

Les constructions en pisé. - Communication de M. Vincent Durand [27 décembre 1900]

Je crains, Messieurs, que le sujet dont je voudrais vous entretenir un instant ne vous paraisse bien peu digne d'intérêt. Il s'agit d'un mode de construction vulgaire, pratiqué tous les jours sous vos yeux pour des bâtisses modestes et où il semble tout d'abord que l'archéologie n'a rien à voir. Je veux parler des constructions en terre battue ou pisé.

Technique et matériaux

Vous savez comment nos maçons les exécutent. Deux panneaux, longs généralement de 2 mètres sur 1 m 10 à 1 m 20 environ de hauteur et formés de planches assemblées sur des traverses, sont disposés verticalement en regard, à une distance égale à l'épaisseur qu'on se propose de donner à la muraille. Ils sont maintenus dans cette position par des cadres formés d'une semelle percée de mortaises et logée dans un créneau ménagé dans une assise inférieure de pierre ou de pisé, de deux poteaux terminés par des tenons qui s'engagent dans les mortaises de la semelle et dans celles d'une traverse supérieure ou chapeau. Souvent une des mortaises de la semelle est remplacée par une série de trous destinés à recevoir un piton de fer qui remplace lui-même le tenon du poteau correspondant. De courts bâtons, d'une longueur convenable, maintiennent à l'intérieur l'écartement des panneaux et des coins de bois chassés dans les mortaises donnent à tout le système la rigidité nécessaire. L'espèce de caisse ainsi constituée peut être fermée à ses bouts par une planche verticale s'appuyant sur des barres de fer passées horizontalement dans des trous percés à l'extrémité des panneaux.

Dans cette caisse ou forme, on jette à la pelle et par couches successives de 0 m 10 à 0 m 15 centimètres au plus de la terre élevée au besoin de la même manière sur un échafaudage inférieur. Cette terre est fortement tassée dans la forme à l'aide d'un lourd pilon de bois aplati sur les côtés et coupé carrément au bout.

La terre la plus convenable est celle qui provient de la décomposition d'une roche granitique ou porphyrique. Elle doit être, autant que possible, exempte de détritus de nature organique et contenir une faible quantité d'argile. De la proportion de cet argile dépend en grande partie la qualité du pisé. Si elle est trop faible il n'a aucune cohésion et se désagrège rapidement ; si elle est trop forte, il se fendille en séchant, se boursoufle et tombe par larges plaques sous l'action des pluies.

Le pisé bien fait et avec de bons matériaux constitue des murs fort solides qui finissent par acquérir assez de dureté pour être difficile à percer et faire feu sous le pic. Mais ils restent toujours sensibles à une humidité prolongée ; il est donc indispensable de les élever sur un soubassement en pierre de 0 m 60 à 1 mètre de hauteur.

Le pisé en Forez

Il est probable que l'usage du pisé est fort ancien en Forez. On a cru reconnaître son existence au Beuvray et il n'est pas téméraire de penser qu'il était de même chez nous à l'époque gauloise. Pour l'époque gallo-romaine, le doute n'est guère possible. Le peu de hauteur des substructions de cette époque que l'on découvre journellement dans nos campagnes et la rareté des pierres de constructions mêlées aux décombres indiquent assez que les murs étaient en terre battue qui est retournée promptement à l'état de terre végétale après que ceux-ci ont été renversés sur le sol. Des constructions même assez soignées paraissent avoir été élevées de la sorte, car à Saint-Clément, commune de Montverdun, j'ai pu voir des portions d'enduit en mortier peint, reposant directement sur une aire probablement antique et que recouvrait une couche de terre absolument exempte de pierres ; cette couche représentait évidemment un ancien pisé sur lequel l'enduit aurait été appliqué .

Je ne saurais citer d'exemple encore subsistant de construction en pisé remontant à l'époque romaine ou même aux premiers siècles du moyen âge. L'édifice, à date certaine le plus ancien à ma connaissance où le pisé ait été employé est la salle de la Diana bâtie vers l'an 1300. L'ouverture, en 1885, de la porte mettant en communication la salle de nos séances avec le musée a même permis de reconnaître que ce pisé fait avec une terre noirâtre riche en humus et peu consistante était de fort mauvaise qualité. Cette circonstance, et le choix du pisé, à la fois expéditif et économique, pour élever les murs de la Diana, alors que les carrières voisines de Moind et de Ruffieu donnaient en abondance d'excellentes pierres à bâtir, semblent fournir, pour le dire en passant, un argument de plus à l'appui de l'opinion qui voit dans cette salle un édifice élevé d'urgence et en quelque sorte improvisé pour les fêtes de mariage du comte Jean Ier. Il est possible que d'autres très vieilles bâtisses en pisé éparses çà et là en Forez remontent à la même époque ou même à une époque antérieure ; mais aucune notre chronologique ne permet d'en fixer exactement l'âge, et il faut descendre dans l'enceinte extérieure de l'ancien château de Poncins, laquelle date assez probablement de la fin du XIVe ou du commencement du XVe siècle, pour trouver un second exemple de construction en pisé ancienne dont on puisse fixer l'âge avec une approximation suffisante. Ce mur d'enceinte est d'une épaisseur considérable et il prouve bien, par sa résistance pendant des siècles aux causes de destruction, la solidité relative que peut acquérir le pisé bien fait. On s'étonnera peut-être de le voir employé dans un ouvrage de fortification, cela peut s'expliquer par une construction hâtive dans un moment de péril imminent.

Mais peut-être bien ces murs en terre battue se comportaient-ils, contre l'artillerie du temps, mieux qu'on ne le supposerait à première vue. Le boulet qui aurait disjoint les pierres d'un mur fraîchement bâti en ébranlant toute la masse devait se contenter de percer un trou dans la terre battue. J'ai aussi constaté à Saint-Germain-Laval l'emploi du pisé pour surélever les murs de la ville du côté le plus exposé à une attaque, celui du nord ; mais je ne saurais assigner une date à cette construction, elle n'était peut-être que du XVIe siècle.

Presque tous les châteaux élevés dans la plaine du Forez au cours des XVIIe et XVIIIe siècles ont été construits en pisé : Montrouge, Vaugirard, Chabet, Merlieu, les Périchons, etc. Dans quelques-uns de ces châteaux on observe des tours cylindriques aussi édifiées en pisé ; les formes employées à cet effet ont dû être établies d'une manière un peu différente : c'est-à-dire en planches verticales clouées sur des chevrons courbes de rayon convenable.

Evolution de la technique

Les vieux pisés, dont les crépissages dérobent trop souvent les particularités de structure, sont invariablement formés par la juxtaposition et la superposition de blocs rectangulaires de terre battue dont les joints verticaux se croisent et offrent absolument l'aspect d'un mur de pierres de taille de très grand appareil, posée presque toujours à sec sans interposition de mortier. On remarque parfois l'emploi de planches intercalées accidentellement entre deux assises. Je ne pense pas qu'il faille y voir une note chronologique, mais une simple précaution d'un maçon pressé de continuer son tour lorsque par une cause quelconque la dessiccation de l'assise inférieure n'était pas assez avancée pour supporter sans danger les coups de pilon battant la nouvelle.

Il en va autrement d'un artifice employé pour assurer la liaison des angles. Des chevrons noyés intérieurement dans la masse de l'un des blocs extrêmes pénètrent dans celui appartenant au mur adjacent qui vient s'y appliquer. Cette disposition alternait d'assise en assise. Je ne l'ai observée que dans des pisés d'apparence ancienne.

Dans la suite des temps, l'usage s'introduisit d'intercaler dans les joints tant horizontaux que verticaux une couche de mortier maigre de chaux ne s'étendant pas jusqu'au centre du mur et battue dans les formes en même temps que la terre. En outre des lits intermédiaires de mortier vinrent fortifier l'extrémité des blocs de pisé formant angle. Peu à peu on prit l'habitude de renforcer par de semblables lits de mortiers intermédiaires, mais toujours en moins grand nombre, les blocs de pisé composant le corps de la muraille.

Au XVIIIe siècle, une innovation importante fut introduite dans la construction de la muraille en pisé. Jusqu'alors, comme je l'ai déjà dit, ces murailles étaient formées de blocs rectangulaires de terre battue, les joints verticaux se correspondant de deux en deux assises. Cette disposition provoquait fréquemment des lézardes réunissant ces joints à travers les assises intermédiaires. Pour remédier à ce grave inconvénient on imagina de disposer l'extrémité des blocs en gradins. Le mur d'une maison de l'ancien cloître des chanoinesses de Leigneu, crépi seulement depuis quelques années, offrait un curieux exemple de cette disposition qui conduisit, à la fin du siècle, à une solution plus simple qui consiste à incliner les joints extrêmes des blocs de terre battue, cette inclinaison des joints se dirigeant en sens inverse à chaque assise. L'inclinaison des joints était de 75 degrés au commencement du XIXe siècle : c'est, du moins, ce que nous apprend Du Lac de la Tour d'Aurec ; celle universellement adoptée aujourd'hui est de 45 degrés.

Plus récemment encore une pratique nouvelle a été introduite, qui ajoute beaucoup à la solidité de la muraille et tend à devenir de plus en plus commune. J'ai dit que les pisés modernes présentent de nombreux cordons de mortier appliqués à l'intérieur des formes et battus avec la terre. Ces cordons dans les murs non crépis présentent beaucoup plus de résistance aux intempéries que les parties en simple terre battue, en sorte qu'au bout d'un certain nombre d'années ils font plus ou moins saillie sur la muraille. Cela devait conduire et a conduit en effet à revêtir celle-ci d'une mince couche de mortier posée et battue dans la forme elle-même. On obtient ainsi un crépissage fort uni et solide ; il suffit ensuite de fermer les trous de boulin.

Je ne parlerai que pour mémoire d'une espèce de construction mixte dont j'ai vu de rares exemples malaisés à dater et qui a été aussi inspirée par le désir de rendre plus résistante la surface extérieure du pisé. Il s'agit de murs revêtus de pierre de petite dimension, posées, à l'intérieur des formes, en assises correspondant à chaque couche de terre foulée. Il est probable que dans ce système de construction, la terre jetée et foulée entre les pierres jouait le rôle de mortier. Ceux des parements ainsi obtenus que j'ai pu examiner m'ont paru d'une médiocre solidité.

Depuis quelque temps le mâchefer, produit par la combustion du charbon dans les grands établissements métallurgiques, tend à se substituer à la terre dans la confection du pisé, additionné dans la masse d'une certaine quantité d'eau. Cette matière constitue un tout d'une dureté et d'une résistance comparables à celle de la pierre elle-même, en sorte que l'on peut se dispenser de rapporter dans les murs les encadrements des portes et des fenêtres et sceller directement leurs ferrures sur le pisé. C'est un immense avantage. Mais les murailles en mâchefer restent poreuses, se laissent aisément traverser par la chaleur et le froid, si elles ne sont pas revêtues d'un bon crépissage. A cet égard elles sont inférieures aux murailles en terre battue moins conductrices de la chaleur et du froid.Revenir au pisé

Enfin un engouement peu justifié fait de nos jours délaisser de plus en plus le pisé pour la pierre. Cette préférence se manifeste dans les constructions particulières, mais surtout dans les édifices publics, presbytères et maisons d'école. Celles-ci bâties à neuf en si grand nombre dans ces vingt dernières années. Une sotte vanité en est trop souvent la cause. De même qu'on voit des paroisses de cinq ou six cents âmes se donner de ridicules églises à trois nefs qui ont la prétention d'être de petites cathédrales, de même on les voit se construire en pierre des palais municipaux et scolaires croyant par là se donner des airs de grande ville. C'est toujours l'histoire de la grenouille qui veut s'égaler au bœuf. Et comme les petites communes ne sont pas riches et que la maçonnerie en pierre et chaux coûte deux fois et demie plus cher que le pisé, les plus fâcheuses économies sont apportées dans ces bâtisses où tout est sacrifié à l'apparence. Les murs trop minces, souvent garni à l'intérieur de simple pierraille non enveloppée de mortier, semblent construits exprès pour préparer un asile assuré à des légions de rats. Les pièces où l'air et l'espace sont parcimonieusement mesurés sont trop chaudes en été et glaciales en hiver. On élève ainsi à grands frais des habitations peu solides et peu commodes, là où l'emploi du pisé aurait permis d'obtenir avec la même dépense des logements plus vastes, plus agréables et plus salubres.

Il est à souhaiter que les architectes renoncent à ces fâcheuses préférences et que là où le climat et la nature de la terre le permettent ils tirent meilleur parti du procédé si simple et si économique employé par nos pères.

Je suis même persuadé qu'en donnant aux murs un revêtement de mortier comprimé en même temps que la terre et grâce à quelques perfectionnements faciles à imaginer dans la forme et dans la mise en place des panneaux sur lesquels ceux-ci vont se mouler il serait facile d'obtenir un effet décoratif qui ne serait pas sans agrément.

Vincent Durand

Album

(cliché J. Barou)

Beau bâtiment de ferme en pisé

(Saint-Martin-la-Sauveté)

(cliché J. Barou)

(cliché J. Barou)

Beaux bâtiments en pisé (pays de Saint-Martin-la-Sauveté)

(cliché J. Barou, 13 novembre 2016)

Et à Pouilly-les-Feurs

(cliché J. Barou)Ferme en pisé (Gouterelle, coteaux foréziens)

(cliché J. Barou)Clos (au-dessous de Châtelneuf)

(cliché J. Barou)

Loge de vigne (Marcilly-le-Châtel)

La bâtie d'Urfé, partiellement

construite en pisé

(gravure du Forez pittoresque et monumental)

*

* *

Un ouvrage pour mieux connaître le pisé :

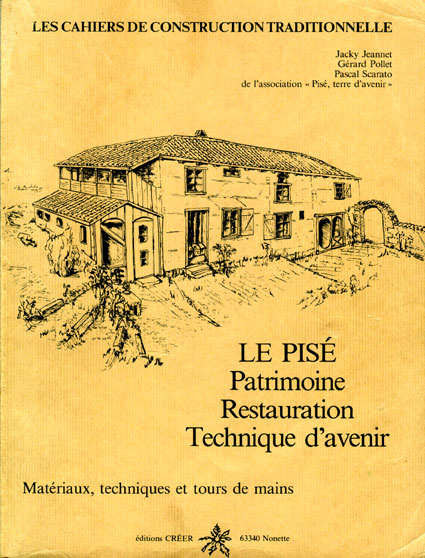

Jacky Jeannet, Gérard Pollet, Pascal Scarato,

Le

pisé, patrimoine, restauration, technique d'avenir

éd. Créer, Nonette

63340 Saint-Germain-Lembron

1986