| |

Chez le tonnelier

Montbrison,

1983, reportage et clichés et dessins d'Anne L. et

de Pascale P.

Naissance d'un tonneau

Dans la forêt le bûcheron marque

les arbres à abattre au moyen de la hachette.

Autrefois beaucoup de matières premières étaient

récupérées au moment de l'abattage. Le

bûcheron fendait l'écorce avec un fendoir

et la soulevait avec l'écorçoir.

Cette écorce, lorsqu'il s'agissait de chênes ou

de châtaigniers, était mise en bottes et livrée

aux tanneries qui l'utilisaient pour la fabrication du tan.

Avant d'abattre les arbres, il convenait

de s'assurer d'une époque favorable. "Il faut

abattre le bois en lune vieille et par vent de bise, alors il

se conservera. Si on l'abattait en lune nouvelle et par vent

matinal il pourrirait." Mais il faut aussi tenir compte

de la saison, les bois abattus vers la fin de l'hiver, avant

la montée de la sève sont les meilleurs.

Une fois l'arbre abattu le tonnelier demande

à un spécialiste de le lui débiter en merrains

puis en douves. Le fendeur de merrain

élimine le coeur de l'arbre. Il le scie en épaisses

grumes dont la longueur correspond

approximativement à la dimension des douelles

commandées par le tonnelier. Ces billes sont ensuite

débitées à la hache puis à la masse

et au coin. Le fendeur

de merrain conserve uniquement la partie dure et cohérente

du bois. L'aubier, la partie tendre et juteuse qui se trouve

immédiatement sous l'écorce, est inutile. Les

fibres doivent être serrées et denses pour sécréter

une quantité suffisante de tanin

pour la coloration et la conservation du vin et de l'alcool.

Les planches débitées sont réparties selon

leur taille et leur volume. Le merrandier

s'aide de la plane pour équarrir et aminçir les

futures douelles. C'est un travail

de précision qui nécessite un coup d'oeil constant,

travail apparemment simple mais qui demande une continuelle

sûreté d'appréciation.

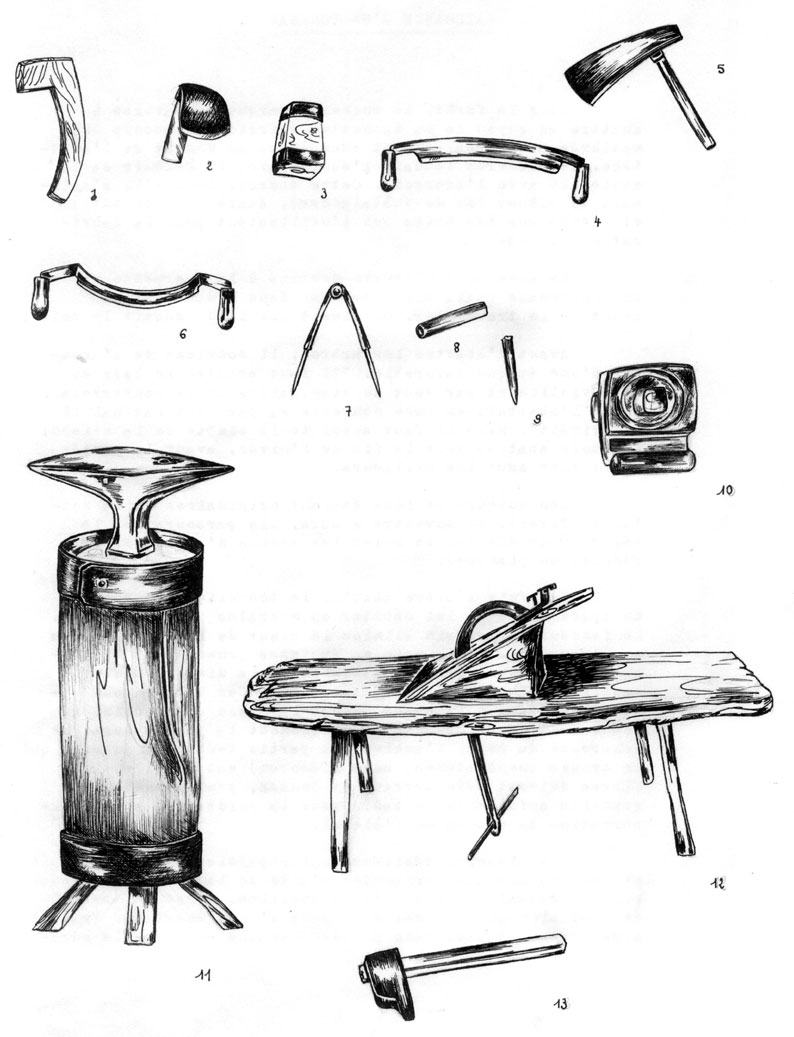

1

- La clef : il en existe une

adaptée à chaque dimension de tonneau. Elle

donne l'inclinaison du joint de la douelle.

2

- Le rognoir sert à biseauter

les rebords du fût pour former le chanfrein.

3

- La chasse permet d'enfoncer

les cercles.

4 - La plane biseaute les fonds

du fût.

5 - L'herminette

a le même rôle que le rognoir

mais elle est employée pour les fûts de plus

grande dimension.

6 - La plane

creuse pour évider les douelles.

7 - Le

compas est employé pour tracer le fond.

8 - 9 - La bouterolle et le poinçon

servent à river les cercles.

10 - Le jabloir

creuse la rainure qui recevra le fond.

11 - La bigorne est une petite

enclume posée sur un plot de bois.

12 - Le banc du tonnelier facilite

le biseautage du fond.

13 - La

marteau est utilisé à divers moments

de la fabrication.

1

1

Le matériau de base

du tonnelier se nomme la douve

ou douelle ; c'est une planche

rectangulaire et de largeur variable. Elle va être

travaillée avec la plane

creuse, c'est l'évidage.

Puis on va accentuer le renflement naturel de la planche.

C'est le dolage qui va être

effectué avec la doloire.

Les douelles, une fois achevées,

sont passées sur la colombe

(1), afin d'en biseauter les extrémités.

2

2

Il

existe une clef différente

pour chaque dimension de tonneau. C'est avec l'une d'elle

que l'on vérifiera l'inclinaison de chaque joint

(2), vingt à trente douelles

vont ainsi être façonnées.

3

3

Il est maintenant

possible de procéder au montage.

C'est à l'aide d'un cercle ou moule

que l'on va placer une par une, toutes les douelles,

les unes contre les autres pour former le pourtour du tonneau

(3).

4

4

Ce montage

est ensuite enserré d'un second cercle enfoncé

avec la chasse. La ruche

est constituée (4).

5

5

Le tonneau ainsi fermé dans sa

partie supérieure est encore ouvert à la base.

Pour placer les derniers cercles il convient donc de faire

"travailler" le bois. Le tonnelier, après

avoir pris soin d'arroser abondamment les douelles,

va allumer un feu de copeaux au milieu de la ruche.

Sous l'effet de la chaleur et de la vapeur d'eau le bois

va chauffer, "travailler", s'assouplir. C'est

le cintrage. Lorsque le feu

est éteint, il est alors aisé de refermer

les douelles, doucement, à

l'aide d'un câble. C'est le billage.

Toutes les douves se rejoignent maintenant exactement. Il

est possible de poser les derniers cercles afin de ceinturer

le col du fût (5).

6

6

Le tonneau a pris sa forme

définitive. Il est dressé puis passé

au racloir afin d'effacer les

rugosités extérieures et le rendre lisse et

uni (6)

7

7

Il ne manque plus que les

fonds. Le fût est posé sur la chaise

à rogner et creusé à chaque

extrémité avec le jabloir.

C'est ici que les deux fonds viendront se loger (7).

8

8

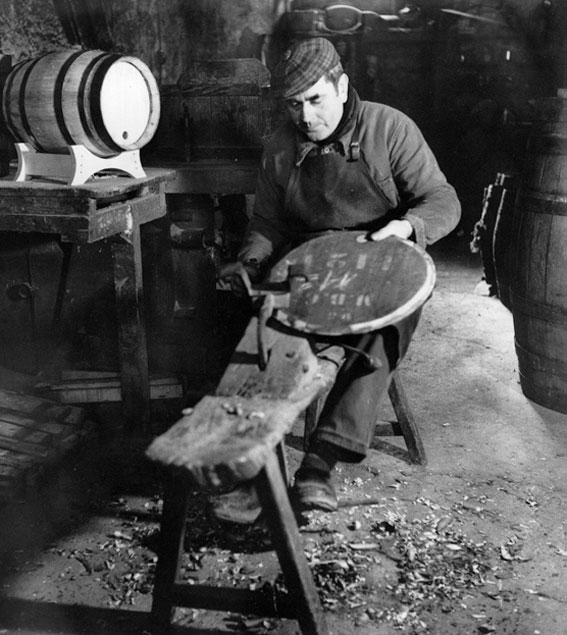

Le chanfrein est biseauté

avec l'herminette lorsqu'il

s'agit d'un fût de grande capacité, ou avec

le rognoir, comme c'est le

cas présent (8).

9

9

Le tonnelier dispose plusieurs

planches et trace au compas

les futurs fonds (9).

10

10

11

11

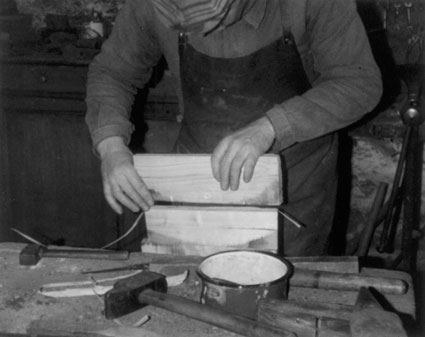

Ces planches

sont ensuite assemblées avec des

goujons (sorte de petites pointes sans tête).

Il est aussi possible d'intercaler un

jonc qui servira de joint (10) (11).

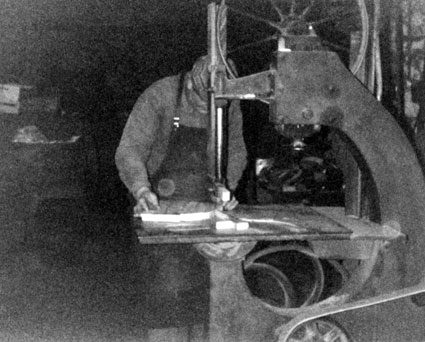

12

12

Le fond

est alors découpé avec la

scie à ruban (12).

13 13

14

14

C'est avec la

plane que vont être taillés

les bords du fond. Ce travail est effectué sur le banc

du tonnelier. Le fond est prêt. Les cercles des extrémités

vont être ôtés pour faciliter le fonçage,

c'est-à-dire la mise en place du fond. Il suffit maintenant

de cercler à neuf (13) (14).

15

15

16

16

Le cercle est pris dans

un rouleau de feuillard.

Il est biseauté à l'une de ses extrémités,

et c'est avec quelques coups de marteau qu'il va commencer

à prendre forme. Le cercle n'est pas soudé

mais rivé. Ce procédé assure une meilleure

résistance. Cette opération s'effectue sur

la bigorne, une sorte d'enclume

posée sur un plot de bois (15) (16).

17 17

Le cercle peut maintenant

être mis en place autour du fût, enfoncé

par la chasse et le marteau

(17).

Le cerclage n'a pas toujours

été fait avec des cercles de fer. Autrefois

cette opération était effectuée par

le cerclier. Cet artisan travaillait

près des taillis de châtaigniers où

il coupait les jeunes pousses de six à huit ans.

A l'aide d'une serpette, elles

étaient fendues en deux suivant le creux de la moelle.

Ce travail, très délicat, nécessitait

une grande adresse. L'écorce ne devait pas être

abîmée dans un souci d'esthétique. Les

branches flexibles, une fois travaillées, étaient

cintrées dans un moule spécial. Elles allaient

ensuite embellir les fûts qui pouvaient ainsi être

roulés sans bruit.

(Anne

L. et Pascale P.)

*

* *

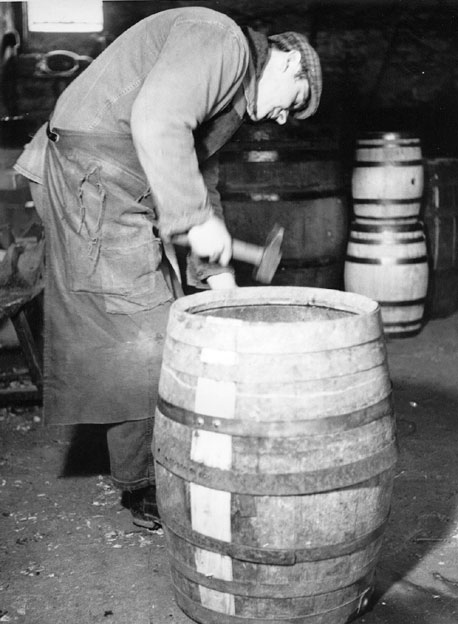

Le dernier tonnelier de

Montbrison

C'était il y a un quart de siècle,

chez Henri Liaud, tonnelier

Montbrison, boulevard

de la Madeleine, l'atelier est ouvert

et le

tonnelier est à son ouvrage...

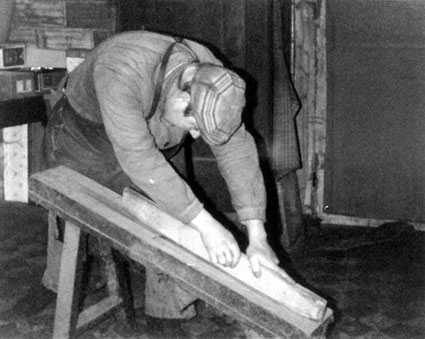

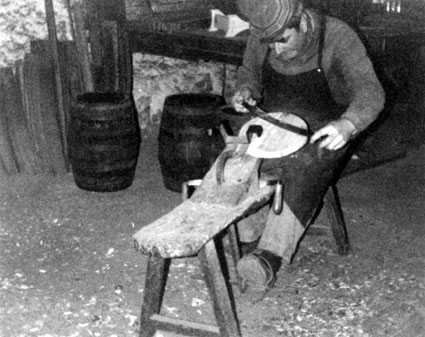

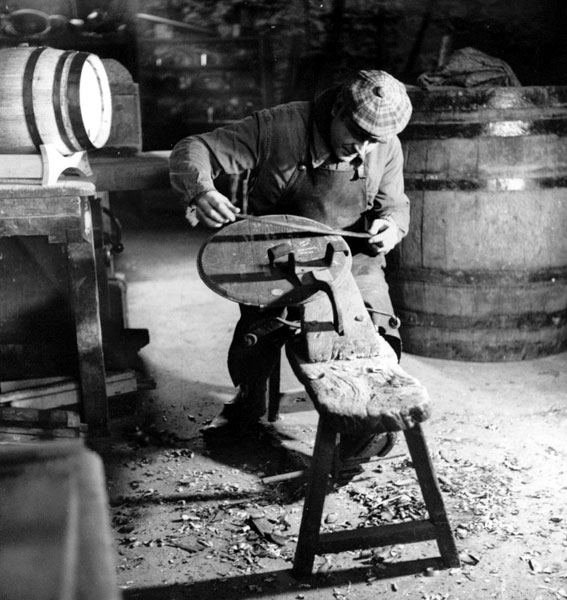

Casquette, tablier de

cuir, galoches et le "rognoir" en main

pour biseauter les rebords du fût.

Gestes précis

pour un travail patient et minutieux ...

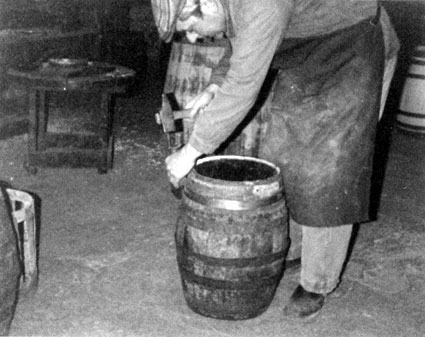

Le "jabloir" a creusé la rainure qui recevra

le fond du tonneau.

Travail au "banc"

avec la plane pour biseauter le fond du fût :

beaucoup d'attention.

pour un travail parfait.

C'est réussi.

Mise en place du fond.

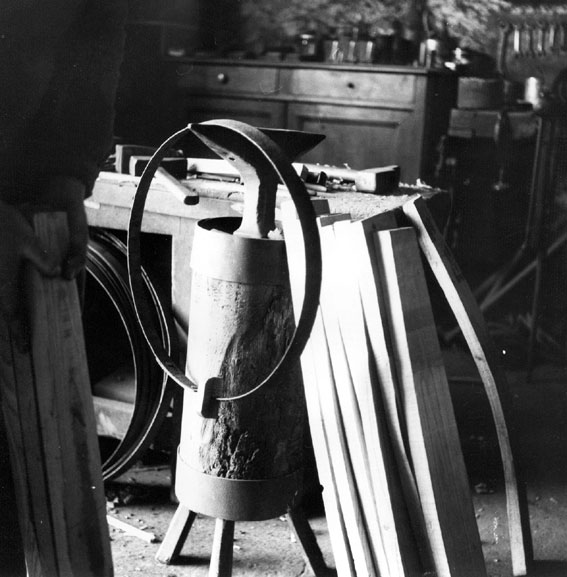

Le "banc" de tonnelier

La bigorne

Préparation des cercles.

Le tonneau est fini.

Les outils ont sagement

repris leur place.

*

* *

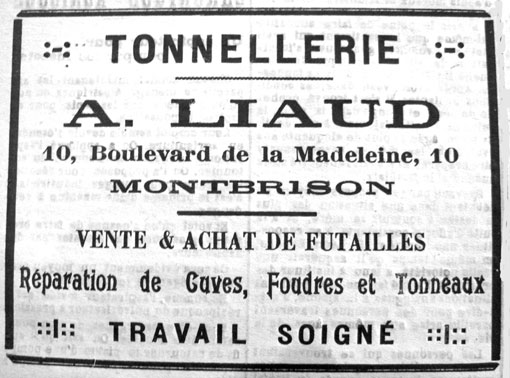

(1926, "réclame"

tonnellerie Liaud, presse locale)

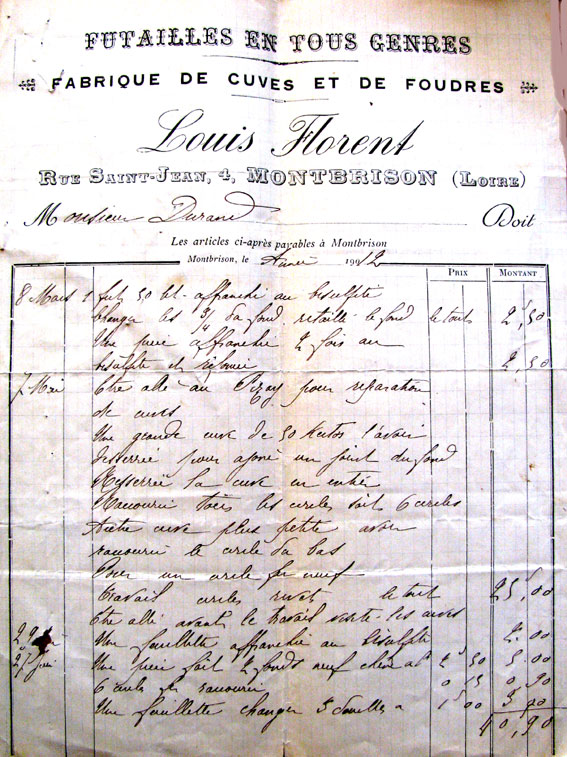

Facture d'un tonnelier, Montbrison,

1912

Voir aussi deux articles

:

Pierre-Michel

Therrat, Velte pour jauger

les tonneaux, Village de Forez n° 89-90

Pierre-Michel Therrat, Méchage

des fûts, Village de Forez, n° 97-98

et

les pages :

textes

et documentation

Joseph Barou

questions,

remarques ou suggestions

s'adresser :

|

|

30 janvier 2015

|

|

|

|