|

|

| |

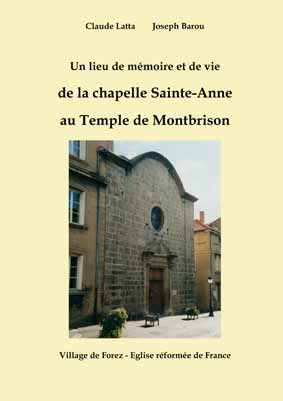

Le

temple de Montbrison

Un lieu de mémoire et de vie :

la chapelle Sainte-Anne au temple de Montbrison

Joseph

Barou - Claude Latta

-

1 -

L'église

et la paroisse Sainte-Anne

de Montbrison

par

Joseph Barou

I.

Sainte-Anne, chapelle de l'hôtel-Dieu et église

paroissiale

Fondation

de l'hôtel-Dieu Sainte-Anne

A la fin du XIe siècle, avant de partir pour la croisade,

le comte de Forez Guillaume III fonde un hôpital pour

les " pauvres passants " dans l'enceinte de son

château de Montbrison. Au siècle suivant, la

ville, qui est devenue la capitale du comté, se développe

entre le château comtal et le Vizézy, autour

de l'église Saint-André. Vers 1215, l'hôpital

est transféré sur la rive sud de la rivière,

près du Grand chemin de Forez, sur le territoire

de la paroisse de Moingt qui s'étend alors jusqu'à

la rivière.

Dix ans plus tard, le comte Guy IV fonde, tout près

de l'hôpital, l'église collégiale Notre-Dame.

Autour de ces deux établissements se forme un nouveau

quartier modestement peuplé. L'hôtel-Dieu possède

une petite chapelle, Sainte-Anne, située au bord

du Vizézy et un cimetière.

En 1428, la ville est entourée de

remparts. Les Montbrisonnais habitant au voisinage de l'hôpital,

entre le Vizézy et la porte de Moingt, sont des paroissiens

de Moingt. Ils se trouvent coupés de Saint-Julien,

leur église paroissiale située à une

demi-lieue. Ils prennent l'habitude d'utiliser la chapelle

de l'hôpital comme église paroissiale. Ainsi

la chapelle Sainte-Anne continuant à desservir l'hôtel-Dieu

devient aussi, en fait, église paroissiale annexe

de celle de Moingt. Cette situation particulière

entraîne, au cours des siècles suivants, une

kyrielle de difficultés.

Les

recteurs de l'hôtel-Dieu contre le curé de

Moingt

Les recteurs de l'hôpital utilisent Sainte-Anne comme

la chapelle privée de l'établissement. Ils

font des modifications à leur guise. De son côté

le curé de Moingt s'efforce de faire valoir ses droits

curiaux. Enfin, le chapelain de Sainte-Anne, qui est désigné

par le chapitre de Notre-Dame, cherche à affermir

sa prébende en face de l'une et l'autre des parties.

Il s'ensuit des frictions. Une sorte de guerre d'usure s'installe,

coupée, de temps à autre, par des arrangements.

En 1429 intervient une première transaction (1) entre

le recteur et maître de la maison de l'hôpital

de Sainte-Anne de Montbrison et le curé ou vicaire

de la chapelle de l'hôpital :

Pour éviter

les contestations mues et éviter celles qui pourraient

survenir... Il est dit que ledit recteur et maître

dudit hôpital recevra et percevra toutes les oblations,

aumônes et autres droits qui seront offerts en mémoire

des reliques de ladite chapelle et église... Et que

pour la nourriture dudit vicaire ou curé ledit maître

et recteur sera obligé de lui donner chaque année

sept anées (2) de vin bon et pur, un setier (3) de

seigle, un setier de froment, mesure de Montbrison, un bichet

de pois, un bichet de fèves, dite mesure, et six

moutons d'or (4) ...

En 1479, on relève un nouveau différend entre

" Maistre Anthoine de Vezato, docteur en théologie,

recteur et gouverneur de l'hostel Dieu et Claude Vende,

bachelier en décrêt, chappellain et vicaire

de la chappelle Saincte Anne aiant cure et charge d'âmes

(5)". Cette fois, sont en question, vingt livres tournois

et de huit livres d'huile dues au vicaire pour prix de ses

services. Des considérations étroitement économiques

se mêlent souvent à des problèmes de

préséance et d'autorité.

Une

petite paroisse

La chapelle Sainte-Anne bénéficie d'une certaine

faveur parmi les artisans montbrisonnais. Elle s'enrichit

d'un autel dédié à saint Joseph et

doté d'une prébende. Le 3 septembre 1486,

les " maistres en l'art de menuserie, charpenterie,

bennerie et massonnerie " de la ville se constituent

en confrérie auprès de l'autel de leur saint

patron. Les statuts sont approuvés le 22 septembre

suivant (6).

Des inventaires nous indiquent qu'à la fin du XVIe

siècle, peu de temps après le saccage de Montbrison

par le baron des Adrets (1562), la chapelle possède

d'assez riches ornements :

1574 : une chasible de damas rouge

ayant la croix de veloux violletz avec son estolle et garnitures,

ung devantier (7) pour madame Ste Anne de damas rouge bordé

de passements, item une robbe de velours viollet fleurdelisé

de fleurs de lis de filz dor et les bordeures de fillet

d'or (8).

1584 : une baniere taphetas rouge

au millieu delaquelle y a l'ymaige Ste Anne avec les franges

de soye verte, deux taphettas bleu celeste lung ayant des

passemens dargent pour servyr aporter corpus domini, ung

parement d'haultel de moscade rouge avec franges bleues,

ung tappis de sarge verde et rouge pour mectre en la chayre

et aultre tappis de mesme pour mectre au polpitre, une ymaige

de Ste anne dallebastre (9) avec une petite croix de boys,

ung calice dargent avec la platine (10) et ung reliquaire

aussi dargent, une petite cloche de metail et un encensier

(11) de cuyvre, et encores ung rellicaire de saincte Anne

qui est enchassé dargent et ung grand chandellier

de fer... (12)

Le nombre des paroissiens de Sainte-Anne est pourtant réduit.

Le procès-verbal de la visite pastorale de Mgr de

Marquemont, archevêque de Lyon, indique qu'en 1614

il y a une seulement une centaine de communiants. C'est

moins de quatre pour cent des fidèles de la ville.

La paroisse de Saint-André compte alors 1 600 communiants,

celle de Saint-Pierre 500 et celle de la Madeleine 500 également

(13).

Cependant le petit sanctuaire bénéficie du

voisinage du prestigieux chapitre de l'église collégiale

et royale Notre-Dame-d'Espérance. Ainsi, en 1610,

Messire Jean Favier, chanoine, fonde par testament une messe

de l'office des morts à dire à perpétuité

en la chapelle de l'hôtel-Dieu (14). De 1644 à

1664, pendant vingt années, la prébende de

Sainte-Anne a pour titulaire noble Jean Marie de la Mure,

chanoine-sacristain de Notre-Dame, le savant historien de

la province de Forez. Avant de résigner sa charge,

de la Mure a un beau geste. Le premier janvier 1664, il

donne " par aumosne et par charité aux pauvres

malades et à l'hôtel-Dieu " la somme de

vingt-trois livres qui lui était due pour l'année

1663, "savoir vingt livres de pension annuelle comme

prébendier, et trois livres pour faire les enterrements

des pauvres... (15)"

II.

Au XVIIe siècle

Pour

l'histoire de Sainte-Anne, le Grand siècle est, malheureusement,

surtout celui des disputes et des procès. Les difficultés

renaissent perpétuellement pour l'utilisation de

la chapelle. De 1606 à 1610 se déroule une

procédure entre le curé de Moingt qui est

alors Pierre Chovon, chanoine-sacristain de Notre-Dame et

Pierre Magaud, prébendier de Sainte-Anne (16). Le

curé de Moingt revendique formellement la chapelle

comme église annexe de sa paroisse.

Réparations

à la chapelle

Et quand la chapelle a besoin de réparations, les

recteurs de l'hôtel-Dieu s'adressent aux paroissiens

pour obtenir des fonds. Le 14 juillet 1635, les recteurs

présentent une requête au bailli de Forez afin

d'obtenir l'autorisation de faire les travaux nécessaires

à Sainte-Anne aux frais des habitants de la rue de

Moingt et du quartier de la Porcherie. En effet, depuis

que la ville a été close de murs, ils ont

constamment utilisé la chapelle comme annexe de l'église

paroissiale de Moingt (16).

Les paroissiens de Sainte-Anne mettent peu d'empressement

à payer. Il faut, le 5 avril 1636, une ordonnance

du lieutenant général pour leur enjoindre

de s'assembler à l'issue de la messe paroissiale

afin de nommer un syndic chargé de les représenter

au procès en cours au bailliage concernant des réparations

à effectuer . Finalement, le 6 septembre 1636, les

officiers du bailliage rendent une ordonnance portant qu'à

la diligence des syndics des habitants les réparations

seront faites aux dépens de la paroisse(16) .

Visite

pastorale de Mgr de Neuville-Villeroy

En 1662, le 17 juin, lors de sa visite pastorale, l'archevêque

de Lyon trouve un sanctuaire modeste mais décemment

tenu. Le procès-verbal de la visite est très

bref :

L'églize de Ste-Anne est

dans la ville de Montbrison et est une annexe de l'églize

de Moing.

Le lambris en est assez vieux et le pavé inégal

et raboteux à cause des sepultures qui s'y font.

Au maistre-autel il y a un tabernacle de bois peint et doré

au dedans duquel il y a un ciboire d'argent dans lequel

repose le St Sacrement.

Il y a aussy un soleil d'argent et un ciboire d'estain pour

le viatique des malades. L'églize est pourveue d'un

calice d'argent, 4 chazubles, une chappe de satin, du linge,

chandeliers, etc. en quantité suffisante. Les saintes

huiles sont tenues proprement en cette église ainsy

que les eaux baptismales. Le luminaire n'a aucun revenu

certain.

Le cimetière est clos, mais il n'y a aucune maison

curiale.

Cette

dernière remarque est tout à fait significative.

Sainte-Anne est " presque " une vraie paroisse

car elle possède un cimetière pour ses morts,

cependant elle n'a pas de presbytère, la résidence

normale du curé étant au bourg de Moingt,

il s'agit bien d'une annexe.

Nouvelles

disputes

Et pour l'utilisation de la petite église la querelle

continue. Le 21 août 1673, le curé, les marguilliers

et les habitants de la paroisse Sainte-Anne adressent une

requête à l'archevêque de Lyon pour s'opposer

aux modifications que les recteurs de l'hôtel-Dieu

projettent d'apporter à l'église. Il s'agit

vraisemblablement de la construction d'un mur permettant

de réserver le chœur de l'église aux

religieuses hospitalières. En effet, depuis 1654,

des religieuses ont été installées

à l'hôtel-Dieu pour remplacer l'hospitalier

et sa femme. Sœur Marie Janin, religieuse hospitalière

de l'ordre de Saint-Augustin venant de la Maison-Dieu de

la Charité-sur-Loire en Nivernais est la première

supérieure de la communauté.

Bien qu'en 1662, lors de sa visite, l'archevêque ait

clairement reconnu Sainte-Anne comme une annexe de l'église

paroissiale de Moingt (17), un fragile statu quo est rompu

en faveur de l'hôpital. Les religieuses sont une douzaine,

toujours présentes. La communauté utilise,

évidemment, beaucoup la chapelle. Elle a même

tendance à s'approprier totalement les lieux (17).

Le 23 août 1673, les recteurs de l'hôtel-Dieu

présentent une requête au bailli de Forez contre

Guillaume Berthaud, curé de Moingt qui revendique

Sainte-Anne comme annexe de son église paroissiale.

D'ailleurs, à ce moment-là, le curé

réside à Montbrison et entretient un vicaire

au bourg de Moingt ce qui indique bien que l'annexe est

plus importante, à ses yeux, que l'église

principale.

Le 31 octobre 1673, Guillaume Berthaud s'adresse à

son tour à l'archevêque de Lyon pour se plaindre

des transformations que les responsables de l'hôpital

ont apportées à la chapelle. Mgr de Neuville-Villeroy

désigne alors un chanoine de Notre-Dame, Messire

de la Chaize d'Aix, pour enquêter sur les faits.

Une transaction intervient le 17 décembre 1673 :

l'église Sainte-Anne servira à la fois à

l'hôtel-Dieu et à la paroisse. Le curé

de Moingt, le desservant de l'annexe, le prébendier

de Sainte-Anne et les recteurs de l'hôpital sont parties

contractantes. Leurs droits respectifs sont précisés

(18).

Trois ans plus tard, en 1676, on envisage d'utiliser pour

l'annexe de Moingt la chapelle du prieuré de Saint-Eloy

qui appartient à la confrérie des maréchaux.

Cet édifice, aujourd'hui disparu, était situé

hors des murs, près des casernes et sur le territoire

moingtais (19). De leur côté, les administrateurs

de l'hôpital achètent de 1661 à 1715,

plusieurs maisons situées rue de la porte de Moingt

avec l'intention de rebâtir sur leur emplacement la

chapelle Sainte-Anne qui menace ruine (20).

Le projet du prieuré Saint-Eloy n'aboutit pas et

la querelle continue. En 1687, les habitants du quartier

s'adressent une nouvelle fois à l'archevêque

de Lyon pour qu'il oblige les recteurs de l'hôtel-Dieu

à exécuter la transaction passée en

1673 (21) . Le prélat rend une ordonnance sur cette

question le 28 juillet 1687. Elle n'a guère d'effet

car les paroissiens renouvellent leur requête le 18

septembre 1688. De 1690 à 1706, les curés

successifs de Moingt, Lambert Vayron et Jean-Baptiste Marcland,

réclament l'annulation de la transaction de 1673

et poursuivent une procédure contre les recteurs

de l'hôtel-Dieu (22).

III.

La nouvelle chapelle Sainte-Anne

Transfert

du cimetière de Sainte-Anne

Entre Moingtais et Montbrisonnais, le différend s'aggrave

encore à propos de deux affaires distinctes mais pourtant

liées : la translation du cimetière de Sainte-Anne

et la démolition de la chapelle Saint-Lazare.

Un cimetière exigu jouxte la vieille chapelle Sainte-Anne,

elle-même située sur la rive du Vizézy.

Il sert à inhumer les pauvres de l'hôpital et les

paroissiens. Cet enclos est devenu très insuffisant.

Il constitue une gêne pour les malades et les religieuses

de l'hôpital tout proche. En l'année 1700,

les religieuses s'estant plaintes auxdits

recteurs conjointement avec les medecins et les chirurgiens

de la maison que le cimetière trop petit pour enterrer

les pauvres et les paroissiens infectoit les malades de l'hostel

Dieu quy joint ledit cimetière et prend ses jours dessus

et attiroit sur eux une quantité de grosses mouches quy

les désoloient pendant les chaleurs, sur ces plaintes

et sur ces remontrances (23).

les recteurs obtiennent sa translation hors les murs de la ville

dans un lieu moins resserré. Un terrain est trouvé

dans un lieu plus commode environ à deux cens pas de

l'ancien cimetière. Cette parcelle a d'ailleurs déjà

servi de lieu de sépulture en 1545, au moment d'une forte

épidémie de peste. Au début du XXe siècle

les Montbrisonnais ont redécouvert avec surprise l'existence

de cet ancien cimetière (voir ci-après l'encadré).

Le curé de Saint-Pierre, Simon Pactier effectue l'enquête

préalable. Le grand vicaire de Lyon autorise l'installation

et la bénédiction d'un nouveau cimetière

qui doit estre commun aux pauvres et

aux habitans. Le doyen de Notre-Dame bénit

solennellement le nouvel enclos qui se trouve hors

de ladite ville et sur les fossés d'icelle dans un endroit

lequel a servy autresfois de sepulture aux huguenots (23).

Ce cimetière, situé tout près des casernes,

figure sur le plan d'Argoud de 1775. Aujourd'hui, c'est approximativement

l'emplacement de la poste principale.

Mais il faut compter avec la vive opposition des habitants et

du curé de Moingt soutenus par l'abbé de la Chaise-Dieu,

patron de la paroisse. Le transfert entraîne des incidents

regrettables. Pendant la nuit du 2 au 3 septembre 1706, les

recteurs " déménagent " subrepticement

le cimetière en faisant

conduire et trainer sur une charrette

par les rues dudit Montbrison en des sacs ou boges (24) les

ossements des habitants de ladite esglize sainte Anne. Les habitants

du quartier de l'hôpital s'indignent et, touchés

de la piété naturelle vont amasser eux mesmes

sur les sept heures du lendemain les chairs et reliques de leurs

proches parens et amis en des corbeilles pour les rapporter

aveq tout le respect possible au cimittière de ladite

parroisse de Ste Anne (25).

C'est seulement après ces incidents que les recteurs

consentent à présenter l'autorisation écrite

qu'ils avaient obtenue du vicaire général de Lyon

pour opérer ce transfert.

1906,

les Montbrisonnais retrouvent le cimetière des Huguenots

Juin

1906, émoi dans la ville. En creusant les fondations

d'une maison, au 30 du boulevard Lachèze, les maçons

ont découvert des monceaux d'ossements humains !

Plusieurs tombereaux de restes sont transportés au

cimetière de la Madeleine. Tout Montbrison en parle.

Souvent sans rien savoir d'ailleurs. Pour couper court à

des "suppositions fantastiques" le rédacteur

du Journal de Montbrison croit bon de faire un peu d'histoire

locale. On vient tout simplement de découvrir - ou

plutôt de redécouvrir - un ancien cimetière.

La peste de 1545

Remontons jusqu'au 16e siècle. La peste ravage la

contrée. Elle frappe Montbrison à partir de

mars 1545. Et durement, au point d'en rendre les cimetières

bossus.

L'hôtel-Dieu Sainte-Anne, surchargé de malades,

ne sait plus où inhumer ses morts. Le petit cimetière

près de la chapelle (aujourd'hui le temple de l'Église

réformée) ne suffit plus. Il sert à

la fois à la paroisse Sainte-Anne et à l'hôpital.

Où trouver une terre bénite pour recevoir

les pestiférés ? Un moment on pense au cimetière

de la commanderie de Saint-Jean-des-Prés. Il est

tout proche. Mais le commandeur, Frère François

de Montjornal, ne veut souffrir d'enterrer d'autres gens

que les chevaliers de Malte et leurs affidés.

Les recteurs de l'hôtel-Dieu cherchent alors un cimetière

de fortune. Ce sera un petit champ que possède l'hôpital.

Il est tout près, sur les fossés et hors les

remparts. Ce lopin servait à la culture du chanvre

d'où son nom de "chenevier". C'est l'emplacement

approximatif de la poste actuelle.

Selon Barthélemy Puy, un chroniqueur du temps, l'épidémie

fait 300 victimes en 1545. Et 200 sont inhumées dans

ce coin de terre. L'année suivante, tout est fait

en bonne et due forme. Le 10 mai 1546, le Père franciscain

Jean Bothéon, évêque de Damas, au nom

de l'archevêque de Lyon, consacre solennellement ce

champ du repos improvisé.

Cimetière réservé

aux protestants

Les

temps devenant moins durs, on reprend les inhumations au

cimetière habituel de Sainte-Anne. Sauf pour quelques

protestants qui seront enterrés hors la ville. Le

cimetière des pestiférés devient alors

celui des huguenots.

Devenu

décidément trop petit, le cimetière

de Sainte-Anne, y est transféré en 1706. Cela

ne va pas sans récriminations et procès de

la part des paroissiens. Il figure encore sur le plan d'Argoud

de 1775, tout près de la Caserne.

Après

la Révolution, il est complètement abandonné

et vendu comme bien national. C'est aussi le sort des autres

cimetières de la ville : celui de Saint-André

situé à l'emplacement de la maison des francs-maçons,

de Saint-Pierre, sur les lieux de l'ancienne école

supérieure, de la Madeleine, près de la rue

Saint-Antoine…

Ainsi

vont les choses. Même les cimetières disparaissent.

Celui de la Madeleine, bénit le 24 novembre 1809,

est désormais la dernière demeure des Montbrisonnais.

J. B.

[extrait de La Gazette de la Loire du 6 octobre

2006]

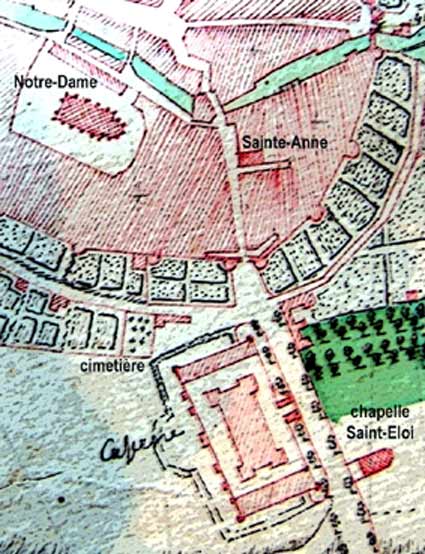

Plan

d'Argoud de 1775

*

* *

Démolition de la chapelle Saint-Lazare

En 1148, Guy II, comte de Forez, avait ordonné la fondation entre

Moyn et Montbrison, en la parroisse de Savigny (Savigneux)

une esglise pour les malades de la maladie de lèpre (26)

. La maladrerie de Saint-Lazare, établissement déjà

modeste à l'origine, perd de son importance à

la fin du Moyen Age et devient un simple bénéfice.

En 1670, ses revenus sont une première fois unis à

ceux de l'hôtel-Dieu de Montbrison. En 1672, lors d'une

réorganisation générale des établissements

hospitaliers, la maladrerie de Moingt est réunie à

l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Mais

peu après, par arrêt du 13 juillet 1696 du conseil

du roi, elle définitivement unie à l'hôpital

de Montbrison.

La chapelle de la léproserie, laissée depuis

longtemps sans entretien, est en piteux état :

Elle

tombe en ruine, ne s'y disant aucune messe depuis plus de

vingt ans, la voûte d'icelle estant corrompue et fendue

sur le point de tomber, aussi bien que les murailles de ladite

église qui a esté profanée, et polluée

par les animaux et l'entrepos de foins et pailles... (27).

Les recteurs de l'hôpital décident donc de faire

démolir Saint-Lazare afin d'en utiliser les matériaux

pour réparer l'hôtel-Dieu de Montbrison. Nouveau

sujet de mécontentement pour les habitants de Moingt

qui soudain déclarent que Saint-Lazare est un sanctuaire

vénéré et doté de fondations "

considérables ".

Un long procès oppose donc les recteurs de l'hôtel-Dieu

au curé de Moingt soutenu par l'abbaye de la Chaise-Dieu.

Ces affaires entraînent aussi des dissensions à

l'intérieur même du bureau de l'hôpital.

Les recteurs laïques ou séculiers reprochent aux

recteurs ecclésiastiques - désignés par

le chapitre de Notre-Dame - de préférer les

procès plutôt que de rechercher des solutions

amiables.

Les années passent et il devient urgent de s'entendre

avant que les chapelles Sainte-Anne et Saint-Lazare ne s'écroulent,

l'une et l'autre. Le 19 mars 1722, Antoine Chault, curé

de Moingt, transige avec les recteurs de l'hôpital :

la chapelle Sainte-Anne sera reconstruite sur un nouvel emplacement

et elle sera commune aux paroissiens et aux pauvres malades.

La chapelle Saint-Lazare est démolie en 1729 et ses

matériaux sont employés pour reconstruire Sainte-Anne.

Construction

de la nouvelle chapelle Sainte-Anne

Un accord étant enfin trouvé, les recteurs entreprennent

la reconstruction de la chapelle, rue de Moingt, à

l'emplacement où elle se trouve aujourd'hui. Le 17

mars 1729, ils passent prix fait pour les travaux de reconstruction

avec Joseph Mirandon, tailleur de pierres. Le 18 mars ils

prennent des conventions avec Antoine Gouilloud, marchand

tailleur de pierre, du lieu du Treuil, paroisse de Saint-Etienne

de Furan, pour la fourniture de pierres de taille. André

Menut, Jamier l'aîné et Jamier le jeune, chaudiers

de Sury-le-Comtal, fournissent pour 1 026 livres 10 sols et

6 deniers de chaux.

Le 20 mai, prix fait est passé avec Georges Mosnier

et Benoît Bernard, maîtres charpentiers et menuisiers

de Montbrison (28).

Mathieu Poyet, qui est receveur de l'hôtel-Dieu, verse

151 livres 12 sols au sieur Jamier pour l'achat de poudre

à canon et 178 livres à Estienne Fournier, "joueur

de mine", pour son travail de démolition des immeubles

anciens. Les tuiles, briques et autres matériaux de

terre cuite coûtent 535 livres 11 sols. Jacques Dubois,

tailleur de pierre, reçoit 213 livres 10 sols pour

salaire.

La dépense totale se monte à 8 790 livres 1

sol et 6 deniers, somme assez considérable supportée

par l'hôtel-Dieu (29) . A titre de comparaison, rappelons-nous

que l'ensemble immobilier du petit couvent de Sainte-Ursule

(la maison de retraite actuelle), au faubourg de la Croix,

est vendu 11 000 livres en 1753 et que les revenus du chapitre

de Notre-Dame se montent alors à 12 000 livres par

an.

Un nouvel arrangement intervient le 1er mai 1733 entre le

curé de Moingt et les recteurs au sujet de l'utilisation

du nouvel édifice. Il ne reste plus qu'à bénir

solennellement la chapelle neuve. C'est chose faite le 27

avril 1734 par Messire François Basset, chanoine de

Notre-Dame commis à cet effet par l'archevêque

de Lyon.

IV.

La paroisse Sainte-Anne de Montbrison avant

la Révolution

Le cloître Notre-Dame

La paroisse Saint-Anne comprend, intra-muros, deux quartiers

bien distincts, la Porcherie à l'ouest et la rue de Moingt

à l'est, séparés par le cloître Notre-Dame.

Cet enclos ombragé de tilleuls constitue une petite cité

rectangulaire d'un peu moins de deux hectares. Les maisons canoniales,

toutes de même facture et peintes en rouge (30) , forment

un bel ensemble autour de la collégiale.

Le quartier, bien limité au nord par la rivière

et au sud par les remparts de la ville, est complètement

fermé, ne communiquant que par trois portes avec le reste

de la ville. Dans ce périmètre le chapitre est

souverain. Bien que Notre-Dame n'ait pas le titre d'église

paroissiale le chanoine doyen exerce les droits curiaux sur

les chanoines et leur domesticité. Le chapitre est aussi,

collectivement, seigneur de Moingt. Son influence est souvent

prépondérante dans les assemblées de ville.

Les recteurs ecclésiastiques qu'il nomme régentent

les hôpitaux montbrisonnais : l'hôtel-Dieu Sainte-Anne

et l'hôpital du Bourgneuf.

Outre une douzaine de chanoines plus de trente clercs animent

ce centre spirituel de la ville (31). Dans les disputes au sujet

de la chapelle Sainte-Anne, il n'y a rien d'étonnant

à ce que le puissant et proche chapitre ait, le plus

souvent, tenu en échec, par l'action des chanoines administrateurs

de l'hôtel-Dieu, le curé de Moingt soutenu, lui,

par la prestigieuse mais lointaine abbaye de la Chaise-Dieu.

La

Porcherie

Le quartier de la Porcherie fait pauvre figure auprès

du cloître de Notre-Dame. Soixante petites maisons s'entassent

entre le Vizézy et les murs de la ville, le long de venelles

tortueuses. Même le quai de la rivière est bâti

ce qui n'est pas sans inconvénients. En 1572, le 4 juin,

une crue soudaine emporte le pont (32) qui relie le quartier

au reste de la cité et la plupart des maisons et étables

qui surplombent la rivière.

L'entassement des habitations rend encore plus dramatiques les

incendies. Le 10 octobre 1726, plusieurs maisons du quai du

Vizézy sont la proie des flammes. L'une d'elles appartient

à l'hôpital et sert de logement aux "archers

des pauvres", personnages qui ont pour fonction d'arrêter

mendiants et vagabonds et de les conduire à l'hôpital

général. Les dégâts sont tels que

les recteurs des deux hôpitaux montbrisonnais, l'hôtel-Dieu

et la Charité, décident de soulager les sinistrés

en accordant " quelques secours extraordinaires ",

surtout à ceux qui se trouvent chargés d'enfants

en bas âge. Sainte-Anne et l'hôpital de la Charité

versent chacun 25 livres par mois pendant une année pour

être distribuées aux victimes (33).

Quartier rural - son nom même est révélateur

- un des plus pauvres de la ville avec celui du Bourgneuf, la

Porcherie abrite une population de journaliers, vignerons, jardiniers

et domestiques. Quelques artisans complètent l'éventail

des professions. Au-delà de la Poterle ou porte d'Ecotay,

la faubourg d'Ecotay (actuelle rue du Parc) regroupe une vingtaine

de feux. On y trouve des journaliers et vignerons, un bouvier,

un peigneur de chanvre, un scieur de long... (34).

La

rue de Moingt

Parce qu'elle est placée sur le Grand chemin de Forez

et à l'une des entrées principales de la ville,

la rue de Moingt (actuelle rue de l'Ancien-Hôpital ou

Marguerite-Fournier) est plus commerçante et plus riche

(35). Une soixantaine de familles logent dans vingt-cinq maisons

à étages (36). En 1789, on dénombre huit

marchands, trois cabaretiers, deux aubergistes dont l'hôte

du Chapeau rouge, cinq boulangers, deux cordonniers, des chapeliers,

des perruquiers et même deux avocats et deux huissiers.

C'est là que se trouve "la

plus notable partie" de la paroisse Sainte-Anne.

A la veille de la Révolution, la paroisse Sainte-Anne

regroupe un peu plus de dix pour cent de la population de la

ville (37). Le rôle de taille retient près de 150

cotes pour la rue de Moingt, la Porcherie et le faubourg d'Ecotay

(38). Enfin si l'on décompte les actes de catholicité

effectués de 1785 à 1790 (six années) dans

les quatre paroisses de la ville, la moyenne annuelle s'élève

à 41 pour Sainte-Anne ce qui représente plus de

12,5 % du total.

Certes, Sainte-Anne est la plus petite des paroisses de Montbrison

et la plus pauvre, mais elle est sensiblement plus peuplée

qu'au XVIIe siècle. Il y a au moins 300 communiants,

soit de 500 à 600 habitants, trois fois le nombre indiqué

au moment des visites pastorales de 1614 et 1662.

Disparition

de la paroisse Sainte-Anne

La Révolution entraîne de profonds bouleversements.

Les chanoines sont contraints de quitter le cloître, l'hôtel-Dieu

devient "Maison d'humanité", les sœurs

augustines sont sommées de quitter l'habit religieux.

Javogues, l'enfant perdu de la bonne société montbrisonnaise,

prétend faire de Montbrison Montbrisé...

L'orage passé, Sainte-Anne a perdu son rang d'église

paroissiale. Le curé de Moingt est définitivement

évincé des affaires de Montbrison. Il perd même

toute la partie montbrisonnaise de sa paroisse. Les habitants

de la rive méridionale du Vizézy seront désormais

paroissiens de Notre-Dame, utilisant désormais la prestigieuse

collégiale qui était jadis réservée

aux chanoines.

*

* *

Sainte-Anne

sert de chapelle de l'hôpital jusqu'en 1975, date du transfert

de l'établissement à Beauregard. La chapelle Sainte-Anne

est un édifice modeste mais qui a une longue histoire.

On ne peut l'évoquer sans se souvenir du comte de Forez

Guy IV fondateur, dans un acte de foi de la collégiale

Notre-Dame d'Espérance, et qui tout près, dans

un geste de charité, avait transféré de

son château l'hôtel-Dieu pour les pauvres malades.

Les pierres de la maladrerie Saint-Lazare de Moingt ont servi

à sa reconstruction.

Un cimetière l'entourait. Surchargé, il fut transféré

hors de la ville. Comment ne pas penser à la lèpre,

à la peste, aux guerres, à toutes les misères

des siècles passés Le lieu a été

aussi l'objet de disputes et de réconciliations, avec

des drames et des moments de liesse. A l'image de la cité

et de la vie, tout simplement.

Dans ce lieu de célébration, des hommes, des femmes

et des enfants, en foule, se sont rassemblés : des pauvres

et des riches, les paroissiens de Sainte-Anne, les religieuses

augustines, les familles de nombreux petits baptisés

venant de tout le Forez.

Il restait à souhaiter que l'on respectât cet édifice

et qu'il retrouvât une destination digne de son passé.

C'est aujourd'hui chose faite puisque, après quelques

années d'abandon, la chapelle est devenue en 1995 le

temple de l'Eglise réformée du Forez, un lieu

de prière et un signe d'œcuménisme.

Joseph

Barou

Notes

de la première partie

(1)

Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,

C 2, transaction du 7 avril 1429 ; ces archives ont été

inventoriées et classées par Henri Gonnard (1834-1912),

dessinateur, peintre et érudit montbrisonnais.

(2) Une ânée : environ 110 litres.

(3) Un setier : 16 bichets ; un bichet : 19,7 litres.

(4) Mouton d'or : monnaie de Charles VI (1417) valant 1 livre

tournois.

(5) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,

C 2, ordonnance rendue par Jean, duc de Bourbonnais et d'Auvergne,

à Moulins, le 8 octobre 1479.

(6) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,

C 1.

(7) Un tablier ; il s'agit d'un mot de patois local utilisé

pour désigner une pièce du costume d'apparat

de la statue de sainte Anne. Lors de certaines fêtes

la statue de sainte Anne était richement habillée.

(8) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,

E 1, "Décharge portant obligation des meubles

de l'église Sainte-Anne de l'hôtel-Dieu de Montbrison

contre Messire Claude Mulat, 1er janvier 1574.

(9) Une statue d'albâtre.

(10) Il s'agit de la patène, petit plat qui reçoit

l'hostie.

(11) Un encensoir.

(12) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,

E 1, "Inventaire des ornements et joyaux de l'église

de Sainte-Anne", 18 décembre 1584.

(13) Visite du 28 juin 1614 de l'archevêque de Lyon

à Montbrison et à Moingt, "Recueil des

visites pastorales du diocèse de Lyon aux XVIIe et

XVIIIe siècles, t. I, Lyon, 1926."

(14) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,

C 1, "Testament de messire Jean Favier, du 18 octobre

1610".

(15) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,

C 2, quittance en date du 1er janvier 1664.

(16) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,

C 2.

(17) Visite pastorale de Mgr de Neuville-Villeroy.

(18) Archives hospitalières, Sainte-Anne, C 2.

(19) Cf. cinq pièces datées du 28 décembre

1676, archives hospitalières, Sainte-Anne, C 2.

(20) Archives hospitalières, Sainte-Anne, C 2., actes

d'acquisition.

(21) Requête du 20 mai 1687, archives hospitalières,

Sainte-Anne, C 2.

(22) 12 juin 1690, 2 septembre 1706, archives hospitalières,

Sainte-Anne, C 2.

(23 )Archives de Sainte-Anne, C 4 - 16..

(24) Sacs grossiers, aujourd'hui de jute, pour transporter

les récoltes.

(25) Archives de Sainte-Anne, C 4 - 15, du 5 janvier 1708.

(26) Inventaire des titres du comté de Forez par Perrin

Gayand, livre des compositions, Bibliothèque de Saint-Etienne,

p. 625.

(27) Archives Sainte-Anne, C 4, du 19 avril 1706.

(28) Ce document a été publié par M.

Jean Bruel, dans le Bulletin de la Diana, 1987, tome

L, n° 4, p. 205-210.

(29)

Archives hospitalières, Sainte-Anne, C 2.

(30) Selon Pierre Pourrat, auteur forézien qui a laissé

une "Géographie ou description de la terre",

ouvrage manuscrit daté de 1669 que possède la

Diana.

(31) Le chapitre compte un doyen, douze chanoines, vingt-cinq

prêtres, quatre prébendiers, seize enfants de

choeur, un maître de musique et quinze ou seize autres

clercs selon Pierre Pourrat, "Géographie...",

op. cit. ; le Mémoire d'Herbigny indique un doyen,

dix chanoines, dix-huit semi-prébendiers.

(32) Le pont d'Ecotay ou pont d'argent sera plusieurs fois

rebâti. Cf. la communication de Jean Bruel, "Le

pont d'Ecotay, autrefois pont d'argent", Bulletin Diana,

t. L, n° 4, 1987, p. 211-216.

(33) Archives hospitalières de Montbrison, Sainte-Anne,

E 10, délibération du 24 octobre 1726.

(34) D'après le registre de la taille subsidiaire et

vingtième de 1789.

(35) En 1781 :

La Porcherie : 60 maisons ; revenu moyen par maison : 43 livres.

51 propriétaires ; revenu moyen : 76 livres.

Rue de Moingt : 23 maisons ; revenu moyen par maison : 125

livres.

23 propriétaires ; revenu moyen : 175 livres.

Montbrison (ensemble de la ville) :

Revenu moyen par maison : 71 livres.

Revenu moyen par propriétaire : 130 livres.

("Montbrison à la fin de l'Ancien Régime",

groupe de recherches d'histoire économique", Centre

d'Etudes Foréziennes, t. 4, p. 23 à 47.)

(36) On compte 56 cotes pour la rue de Moingt (en 1789) pour

seulement 23 immeubles (1781).

(37) Montbrison : 735 maisons - La Porcherie et la rue de

Moingt : 83 maisons ; Montbrison : 651 propriétaires

- la Porcherie et la rue de Moingt : 74 propriétaires"Montbrison

à la fin de l'Ancien Régime", op. cit.

(38) Bulletin Diana, "Registre de la taille subsidiaire

et vingtième de Montbrison", année 1789,

t. 27 :

Rue Porcherie : 70 cotes.

Rue de Moind : 56 cotes.

Faubourg d'Ecotay : 21 cotes.

Statue

mutilée de sainte Anne

et de la Vierge

provenant de l'hôtel-Dieu

(musée de la Diana, Montbrison)

Un

temple, une communauté

et son histoire

par Claude Latta

A

mon ami Pierre Cronel

C. L.

I.

Un événement œcuménique :

L'ancienne

chapelle de l'hôtel-Dieu devient le temple protestant

de Montbrison

Inauguration

officielle

Le 4 mai 1996, l'Eglise réformée de Saint-Etienne

et du Forez a célébré un culte de reconnaissance

et a procédé à l'inauguration officielle

du Temple de Montbrison. Deux cents personnes environ assistaient

au culte qui était présidé par le pasteur

Sophie Zentz-Amédro qui avait revêtu la robe noire

traditionnelle des ministres du culte protestant et qui commenta

un passage du deuxième livre de Samuel (1): importance

de la prédication et de la liturgie de la Parole dans

la célébration du culte protestant.

Avant la célébration du culte lui-même,

Geneviève Rey, présidente du conseil presbytéral

et Marthe Stahl, membre de ce conseil et présidente du

conseil de secteur, ont prononcé quelques mots d'accueil

en constatant le caractère œcuménique de

cette réunion. Après la célébration,

Geneviève Rey prononça une allocution et remercia

toutes les personnes ayant apporté leur concours ; Denis

Cateland, premier adjoint, prit la parole au nom de la municipalité

et présenta les excuses de Philippe Weyne, maire de Montbrison,

retenu par une réunion familiale. On notait la présence

de plusieurs pasteurs et aussi du Père Rolle, curé

de la paroisse Notre-Dame, du Père Baisle, ancien curé

de Notre-Dame, et du Père Baralon, représentant

du Père Joatton, évêque de Saint-Etienne.

Marc Vernhes, sous-préfet de Montbrison, Guy Poirieux,

sénateur et ancien maire de Montbrison, Jean-François

Chossy, député de la Loire, Denis Cateland, premier

adjoint au maire de Montbrison, Liliane Faure, conseillère

municipale de Montbrison, honoraient le temple de leur présence.

Il y avait aussi des clarisses et des religieuses augustines

de l'ancien hôtel-Dieu dont la présence était

particulièrement symbolique et émouvante puisqu'elles

retrouvaient leur ancienne chapelle...

Le

culte de Noël

Mais je crois que c'est la date du 17 décembre 1995 qui

sera, en fait, importante dans l'histoire religieuse de Montbrison

: ce jour-là, en effet, cinq mois avant l'inauguration

officielle, le temple de Montbrison a été ouvert

au culte dans l'ancienne chapelle de l'hôtel-Dieu. Ce

culte de Noël fut célébré, sous la

présidence du pasteur Sophie Zentz-Amédro qui

dirigea les chants de Noël repris par une nombreuse assistance.

Les enfants participèrent activement à la célébration

du culte : évocation de la succession des prophètes

et de l'ascendance du Christ, lectures de l'Evangile, intentions

de prières, défilé des rois mages personnifiés

par les enfants costumés.

L'assistance était nombreuse, venue de toute la communauté

protestante du Forez et de Saint-Etienne. Il y avait beaucoup

d'enfants. Des catholiques - souvent les conjoints des membres

de la communauté protestante - étaient venus manifester

par leur présence l'existence d'une communauté

des chrétiens et la réalité de l'œcuménisme.

Un goûter salé sucré fut ensuite offert

à tous avec beaucoup de gentillesse et de convivialité

dans la salle aménagée au nord de l'ancienne chapelle.

Le "Petit Protestant", journal rédigé

par les enfants du catéchisme fut distribué. On

sentait les membres de la communauté protestante heureux

d'être ensemble et d'avoir enfin un lieu de culte digne

de leur foi. Parmi eux, des pratiquants et des non-pratiquants

; et des agnostiques : mais en France, quand on est d'origine

protestante, on ne l'oublie jamais car on fait partie d'une

communauté minoritaire qui, ayant été opprimée,

connaît le prix de la liberté et de la solidarité.

II. L'ancienne chapelle de l'hôtel-Dieu

La

chapelle

Le nouveau temple est l'ancienne chapelle Sainte-Anne de l'hôtel-Dieu

(2) de Montbrison, située en bordure de la rue de l'Ancien-Hôpital

: sous l'Ancien Régime, c'était la rue de Moind

(Moingt).

Reconstruite au début du XVIIIe siècle, la chapelle

Sainte-Anne est de style classique. Sa façade en pierre

est assez austère ; la porte est surmontée d'un

fronton triangulaire posé en avancée sur deux

modillons. Une rosace est située au-dessus de la porte.

Le plan intérieur est très simple :

· la nef est surmontée d'une tribune haute à

laquelle on accédait de l'intérieur de l'hôpital.

Dallée de pierre et, sur les côtés, de carreaux

de brique à l'ancienne, elle est éclairée

de trois fenêtres et d'un oculus. Les murs sont garnis

de boiseries.

· Le chœur, auquel on accède par une marche,

est légèrement surélevé ; son chevet

plat est occupé par un retable de faux marbre, de style

néo-grec, surmonté d'un oculus. Il est flanqué

de deux chapelles latérales dont l'une était réservée

aux religieuses de l'hôpital. Il y a une tourelle sur

le côté nord ; on accède par deux petites

portes situées sous le retable, à une ancienne

sacristie et à une autre entrée à l'est

du chœur.

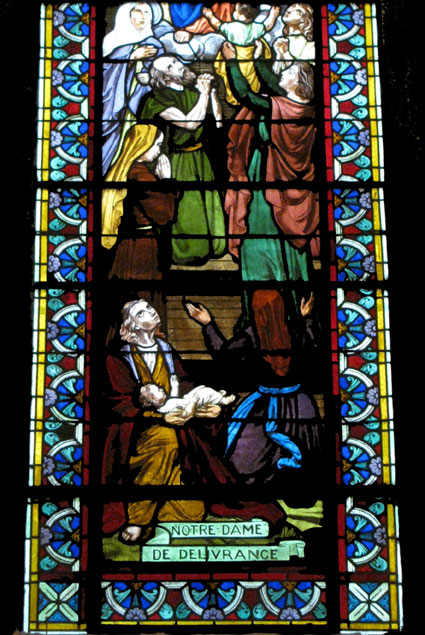

Les vitraux de la chapelle datent des

XIXe et XXe siècles.

· Les fenêtres hautes du chœur ont des vitraux

du XIXe siècle dernier et représentent, au sud,

le Christ tenant un calice et, au nord, la Vierge, la tête

ceinte d'un étroit bandeau, avec un livre posé

devant elle sur un lutrin (3). L'oculus situé au-dessus

du retable a une croix.

· Les vitraux de la nef, de la chapelle sud, de la nef

et de l'oculus qui surmonte la tribune sont de 1926 et ont été

offerts par Mme de Bichirand, née Jordan de Sury, une

Montbrisonnaise dont les libéralités financèrent

l'agrandissement de l'hôtel-Dieu qui fut alors surmonté

d'un étage pour qu'une maternité moderne y soit

installée. Ces vitraux sont de bonne facture et leur

iconographie a été choisie spécialement

pour une chapelle d'hôpital (la guérison, l'épreuve

de la mort, la miséricorde) :

· Le vitrail de la chapelle sud est consacré au

Christ thaumaturge. Plusieurs guérisons sont représentées

sur ce vitrail : un mort se lève de son cercueil ; un

infirme appuyé sur une béquille et une femme portant

son enfant mort se présentent au Christ. Ce vitrail a

été réparé en 1995 par Suzanne Philidet,

vitrailliste à Pélussin (4).

Les vitraux de la nef représentent (5) :

· La mort de saint Joseph, scène rarement montrée

: saint Joseph est identifiable grâce à ses outils

de menuisier accrochés au mur ; le Christ, debout, lui

tient la main ; la Vierge est agenouillée au pied du

lit.

· Le curé d'Ars, devant son église, est

"au milieu des affligés" et impose les mains

à une petite fille debout devant lui.

·

Notre-Dame de la Miséricorde, couronnée, et tenant

l'Enfant Jésus, nimbée des rayons du soleil, apparaît

aux malades et aux malheureux qui tendent les bras vers elle.

· Au-dessus de la tribune - ce qui correspond extérieurement

à la façade -, un beau vitrail, traité

dans des tons pastel, représente la rencontre de la Vierge

et d'Elizabeth, agenouillée devant elle. Zacharie est

à l'arrière-plan, à droite.

... et son histoire

Cette chapelle a une longue histoire. Dès le début

du XIIe siècle, l'hôpital de Montbrison, installé

ici par le comte Guy IV, était doté d'une chapelle,

située au bord du Vizézy, avec un cimetière.

Progressivement, les habitants de ce quartier trouvèrent

plus commode de suivre l'office dans cette chapelle plutôt

que d'aller à l'église de Moingt, sur la paroisse

de laquelle elle se trouvait. Une nouvelle paroisse fut créée

sous le patronage de sainte Anne. L'ancienne chapelle de l'hôtel-Dieu

devint l'église de la paroisse

Sainte-Anne, "annexe de Moingt"

Au

XVIIIe siècle, la vieille église médiévale

menaçait ruine : en 1729, les recteurs de l'hôtel-Dieu

décidèrent de sa reconstruction (6). On utilisa

des matériaux provenant de la démolition de la

chapelle de la maladrerie Saint-Lazare et de l'ancienne chapelle

de l'hôpital. Les recteurs de l'hôtel-Dieu et le

curé de Moingt conclurent un accord pour l'utilisation

de la chapelle par les religieuses augustines de l'hôpital.

En 1734 eut lieu la bénédiction solennelle de

la chapelle Sainte-Anne.

Après la Révolution, Sainte-Anne cessa d'être

une église annexe de la paroisse de Moingt et redevint

chapelle de l'hôpital. Pendant tout le XIXe siècle

et au XXe siècle - jusqu'en 1975 - de nombreux baptêmes

d'enfants nés à l'hôtel-Dieu y furent célébrés,

et aussi les funérailles de ceux qui étaient morts

à l'hôpital.

Le souvenir des religieuses augustines, qui se sont dévouées

aux malades et qui entendaient ici l'office quotidien, flotte

dans ces murs ; et aussi celui des aumôniers de l'hôpital,

de l'abbé Para, dont le docteur Rey rappelle la charité

dans ses Historiettes Foréziennes (7) jusqu'à l'abbé Merle qui fut aussi un bon

historien forézien et qui n'avait que peu de trajet à

faire pour gagner sa chère Diana.

Après la construction de l'hôpital de Beauregard,

la chapelle fut fermée au culte (1975). Les plaques sur

lesquelles étaient gravés les noms des bienfaiteurs

de l'hôpital furent transférées à

Saint-Etienne. Le petit musée qui est installé

près du hall d'entrée de l'hôpital de Beauregard

présente des objets qui viennent de l'ancien hôtel-Dieu

et de sa chapelle et qui en évoquent le souvenir.

Vingt

ans d'incertitude

Pour la chapelle Sainte-Anne s'ouvre alors une longue période

d'abandon et d'incertitude. Il fut d'abord question d'y installer

un musée d'objets religieux. On aurait présenté

des statues, reliquaires, chasubles et autres objets liturgiques

venus des églises du Montbrisonnais et menacés

de disparaître par suite de l'évolution de la liturgie

ou de la fermeture de nombreuses églises privées

de desservants réguliers. Le projet, intéressant,

fut finalement abandonné.

La chapelle fut quelquefois ouverte pour accueillir des ventes

des Compagnons d'Emmaüs, puis du Rotary-Club. C'était

l'occasion pour les Montbrisonnais de constater l'état

d'abandon dans laquelle elle se trouvait et quelle était

la quantité de poussière accumulée...

La communauté protestante ne disposait comme lieu de

culte que d'une salle de l'ancien hôpital : local peu

adapté à certaines célébrations

qui rassemblent parfois, lors de mariages par exemple, beaucoup

de monde. Elle avait demandé à pouvoir disposer

d'un lieu de culte plus convenable et avait suggéré

que l'ancienne chapelle Sainte-Anne lui fût attribuée.

Celle-ci aurait ainsi retrouvé sa vocation première

de bâtiment voué au service divin.

Le projet n'aboutit pas immédiatement. Il y avait des

réticences, voire l'opposition déclarée

de quelques catholiques montbrisonnais - minoritaires - qui

n'admettaient pas que la chapelle fût confiée aux

protestants et qui le firent connaître à la municipalité,

propriétaire des locaux. L'évêque de Saint-Etienne,

le Père Joatton, et le clergé montbrisonnais firent

pourtant savoir explicitement qu'ils approuvaient la demande

de la communauté protestante et le projet de transformation

de la chapelle en temple. La demande fut ajournée. Le

sujet avait même provoqué quelques passes d'armes

un peu vives au conseil municipal et l'on entendit même

les membres de l'opposition de gauche et de la majorité

municipale discuter du baptême dans un échange

qui prenait des allures de débat théologique !

La

décision du conseil municipal

Finalement, le temps, comme toujours, fit son œuvre d'apaisement.

En 1994, un accord intervint. L'ancienne chapelle Sainte-Anne

fut confiée, par un bail emphytéotique de 99 ans

à la communauté protestante du Forez, à

charge pour elle de respecter le caractère originel de

la chapelle (les vitraux), de faire les travaux nécessaires

et d'entretenir le bâtiment, ce qui fut approuvé

par un vote unanime du conseil municipal.

*

*

*

L'Eglise

réformée de France (ERF)

La création et les structures de l'ERF

La communauté protestante de Montbrison appartient à

l'Eglise réformée de France (ERF). Celle-ci s'est

organisée en 1938 et est issue de la réunion de

ses courants libéraux et orthodoxes qui s'étaient

constitués en diverses unions après la Séparation

des Eglises et de l'Etat en 1905. L'Eglise réformée

de France (ERF) est la plus importante Eglise protestante en

France, membre et cofondatrice de la Fédération

protestante de France (FPF).

Elle rassemble environ 110 000 " foyers connus " (familles

ou individus avec lesquels il y a un lien plus ou moins fort),

soit environ 400 000 personnes, avec un noyau actif de 50 000

foyers participants à sa vie financière, 492 associations

cultuelles (l'association cultuelle est la base légale

de l'Eglise locale), 881 lieux où le culte est célébré

plus ou moins régulièrement. L'Eglise réformée

de France compte 340 pasteurs (ministres) en poste dans les

Eglises, 70 autres pasteurs exercent leur ministère dans

des œuvres et mouvements. 29 % des pasteurs sont des femmes.

Il y a 28 couples de pasteurs.

Le synode national, annuel, a la charge de gouverner l'Eglise

réformée de France. Il est composé de 92

membres - laïcs et pasteurs, hommes et femmes - élus

par les huit synodes régionaux et par des membres à

voix consultative représentant les œuvres, mouvements,

institutions et équipes liés à l'Eglise

réformée.

L'ERF est donc membre de la Fédération protestante

de France qui rassemble 800 000 personnes. La Fédération

comprend, outre l'ERF, l'Eglise évangélique luthérienne

de France (EELF), l'Union des Eglises protestantes d'Alsace-Lorraine

(EPAL), les Eglises évangéliques et baptistes

et l'Eglise adventiste. La Fédération est présidée

depuis 2007 par le pasteur Claude Baty (de l'Eglise évangélique

de France) qui est ainsi le porte-parole des protestants français.

La tradition calviniste

L'ERF incarne, au sein du protestantisme français, la

tradition calviniste. Elle a adopté en 1938, au moment

de sa fondation, une déclaration de foi dont voici quelques

extraits :

" Fidèle aux principes

de foi et de liberté sur lesquels elle est fondée,

[…] elle affirme la perpétuité de la foi

chrétienne, à travers ses expressions successives,

dans le Symbole des Apôtres, les Symboles œcuméniques

et les Confessions de foi de la Réforme, notamment la

Confession de La Rochelle ; elle en trouve la source dans la

révélation centrale de l'Évangile […]

Elle affirme l'autorité souveraine des Saintes Écritures.

Elle proclame devant la déchéance de l'homme,

le salut par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ,

Fils unique de Dieu, qui a été livré pour

nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification

[…].

Pour obéir à sa divine vocation, elle annonce

au monde pécheur l'Évangile de la repentance et

du pardon, de la nouvelle naissance, de la sainteté et

de la vie éternelle.

Sous l'action du Saint-Esprit, elle montre sa foi par ses œuvres

: elle travaille dans la prière au réveil des

âmes, à la manifestation de l'unité du Corps

du Christ et à la paix entre les hommes. Par l'évangélisation,

par l'œuvre missionnaire, par la lutte contre les fléaux

sociaux, elle prépare les chemins du Seigneur jusqu'à

ce que viennent, par le triomphe de son Chef, le Royaume de

Dieu et sa justice. "

Eglise Sainte-Anne

(temple de Montbrison)

*

*

*

III.

La communauté protestante de Montbrison

Une

communauté récente

En 1996, lors de l'inauguration du temple, la communauté

protestante de Montbrison et du Forez représente environ

cent trente familles, dont une trentaine pratiquent régulièrement.

Leur pasteur était alors Sophie Zentz-Amédro,

une jeune femme mère de famille dont le mari achevait

ses études pour être, lui aussi, pasteur.

Les membres de cette communauté sont issus de plusieurs

régions de France mais surtout de la Haute-Loire et de

son fief protestant du Chambon-sur-Lignon.

Le protestantisme français était autrefois groupé

en quelques grandes communautés régionales, fortement

implantées en milieu rural : l'Alsace ; le Velay (Haute-Loire

actuelle), le Vivarais et le Dauphiné ; les Cévennes,

le Bas-Languedoc et la région de Nîmes ; le Poitou.

L'exode rural et la mobilité professionnelle des Français

les ont beaucoup dispersés, même si ces "bases"

régionales subsistent et gardent une forte identité.

De cette dispersion est née la communauté du Forez

qui commence à grouper quelques familles à Montbrison

avant la Deuxième Guerre mondiale : un pasteur venait

présider le culte qui, dans les années 1930, avait

lieu dans la salle des conférences (actuelle bibliothèque

municipale) et groupait une quinzaine de personnes. Mme Claire

Mazoyer jouait de l'harmonium et donnait aux enfants les cours

de l'Ecole du Dimanche (8).

Cette communauté s'organise, sur le plan ecclésial,

après 1945, autour de quelques familles : M. et Mme Degrémont,

qui étaient originaires du Cateau, dans le Nord, le Docteur

et Mme Eyraud, de Feurs, M. et Mme Stahl, de Montbrison, M.

Ruel, pharmacien à Veauche. D'autres familles viennent

ensuite renforcer cette petite communauté. En 1959, arrivent

Pierre Tauzia, nouveau principal du collège et son épouse

Jacqueline Tauzia, professeur de lettres, qui jouent un rôle

important dans la communauté. Mais on ne peut malheureusement

citer toutes les familles.

Les pasteurs se succèdent : le pasteur Brenner, le pasteur

Perrier et, plus récemment, deux femmes pasteurs, le

pasteur Bettina Cotin (9) et le pasteur Sophie Zentz-Amédro.

La communauté s'organise autour de l'Association cultuelle

des Eglises réformées de Saint-Etienne-Forez,

conforme à la loi de 1905 (10) ; en 1996, elle est administrée

par un conseil presbytéral élu, présidé

par Mme Geneviève Rey, de Saint-Etienne. La communauté

du Forez conserve une certaine autonomie et a un conseil de

secteur. Trois membres de la communauté du Forez, M.

Caddoux, Mme Ohier et Mme Stahl, siégeaient au conseil

presbytéral de Saint-Etienne. Les membres de la communauté

cotisent : la "cible" est le montant de la cotisation

par Eglise, fixé par le Conseil régional de l'Eglise

réformée de France.

Les lieux de culte restèrent longtemps provisoires :

une salle de la mairie, un local situé rue de la République

et après 1975, une salle de l'ancien hôpital (11).

Après toutes ces pérégrinations, l'installation

du temple de Montbrison est donc un événement

: le local est aménagé avec la simplicité

propre à un temple réformé ; cependant

les vitraux et leurs scènes historiées rappellent

et respectent l'ancienne destination du bâtiment : des

"images" dans un temple protestant (12).

Des travaux importants, financés par un emprunt de l'Association

cultuelle, ont été faits par la communauté

protestante : des boiseries habillent les murs de l'ancienne

chapelle et le chauffage a été installé.

Les vitraux ont été réparés. Des

aménagements améliorant l'acoustique (colonnes

de diffusion) ont été réalisés.

Dans le chœur, une chaire en bois et un orgue électronique

(13) ont été placés.

L'histoire

continue…

L'installation du temple de la rue Marguerite-Fournier a donné

à la communauté un cadre ecclésial plus

digne que les installations précaires qui l'avaient précédé

; elle lui a assuré une visibilité plus grande

dans la ville et a permis le développement d'autres activités.

Les

pasteurs

Depuis 1993, plusieurs pasteurs se sont succédé

:

- Sophie Zentz-Amédro a

été en poste à Montbrison de 1993 à

1998. Elle est devenue ensuite pasteur à Saint-Lô

avec son mari le pasteur Christophe Amédro. Ils sont

aujourd'hui (2008) en poste dans les Cévennes, fief historique

du protestantisme français. Sophie Zentz-Amédro

est à Saint-Hippolyte-du-Fort, Cros et Monoblet (Gard)

et Christophe Amédro au Coutach, à Sauve et à

Quissac (Gard). Sophie Zentz-Amédro a publié plusieurs

ouvrages destinés à la catéchèse

des enfants (14).

- Alain Arnoux, pasteur à

Montbrison-Forez de 1998 à 2005, est aujourd'hui dans

l'Est lyonnais et animateur régional pour l'évangélisation.

Il a publié en 2006 le Voyage à pied dans le Vivarais

et le Velay. Journal de mission du pasteur François David

Delétra (éditions Olivetan, collection Histoire

protestante régionale).

- Colette Chanas-Gobert est restée

un an (2006-2007) et est aujourd'hui à Crest (secteur

de l'Est Crêtois.

- Loïc de Putter, jeune pasteur

proposant (15), est pasteur à Montbrison et à

Firminy depuis 2007.

Les

membres de la communauté

L'importance de la communauté réformée

est la même qu'il y a douze ans (150 familles inscrites

sur les listes de Montbrison-Forez). Une vingtaine de personnes

assistent au culte à Montbrison.

L'endogamie religieuse qui était autrefois la règle

- on se mariait entre protestants - n'existe pratiquement plus.

La plupart des couples sont mixtes au point de vue religieux

: le ou la conjoint(e) sont catholiques. Autrefois, dans ce

cas-là, la tradition voulait que les garçons soient

de la religion du père et les filles de celle de la mère

(16). Aujourd'hui, la majorité des enfants sont élevés

dans la foi protestante - comme si appartenir à une minorité

donnait une force de conviction plus grande et exprimait la

nécessité vitale de se maintenir. Mais les protestants

ont les mêmes problèmes que les catholiques : la

pratique religieuse diminue, en particulier chez les jeunes.

Deux laïcs montbrisonnais - Janine

Treille et Sylvie Jacquelin - siègent en 2008

au conseil presbytéral de Saint-Etienne qui comprend

une quinzaine de personnes et qui est présidé

par Geneviève Rouanet. Marthe

Stahl a siégé pendant trente ans au conseil

mais a pris sa retraite. Agée de 90 ans (2008), elle

reste une référence et une autorité morale.

Le

culte

Le temple est d'abord, bien sûr, le siège d'une

activité cultuelle. Le culte a lieu un dimanche par mois

au temple de Montbrison, à 10 h 30 (les dates et les

heures sont affichées devant le temple) et aussi, un

autre dimanche du mois dans l'église catholique de Veauchette,

prêtée par le curé de cette paroisse. Cette

dualité de lieu est d'ailleurs aujourd'hui l'objet d'un

débat au sein de la communauté montbrisonnaise.

Le culte est marqué par l'importance de la Parole. Il peut y avoir un culte sans la Cène

mais pas sans lecture de la Bible ou prédication. Le

pasteur est d'abord le ministre de la Parole. Pendant le culte,

de nombreux cantiques sont chantés qui reprennent souvent

des psaumes.

Les deux seuls sacrements sont le baptême et la Cène :

- Le baptême : les enfants

sont soit baptisés directement après la naissance

soit présentés au temple (la présentation)

: ils reçoivent ensuite, s'ils le désirent, le

baptême.

- La Cène : pour les protestants,

la Cène, signe de la gratuité de l'amour de Dieu,

est célébrée en mémoire du Christ

et de sa Passion. La Cène se reçoit dans le pain

et dans le vin (17). Il n'y a pas la présence réelle

à laquelle croient les catholiques. La Cène a

un sens symbolique. Elle n'a de sens que dans la foi. Elle n'ajoute

rien à la parole de Dieu, elle ne fait que l'attester.

Partager le pain et le vin, c'est communier avec Dieu et communier

les uns avec les autres.

Les mariages et les funérailles sont de simples bénédictions

et n'ont pas de caractère sacramentel.

La

catéchèse et le groupe d'étude biblique

La catéchèse joue un rôle très important.

A Montbrison, elle a longtemps été assurée

par Christine Langue et Mia

Verchère. Elle l'est aujourd'hui par Hélène

Spatazza, Hassina Razahamanantso et Myriam Coutansou.

Un groupe d'étude biblique existe depuis longtemps. En

2008, il a rassemblé une dizaine de protestants et de

catholiques - dont deux sœurs augustines de Montbrison.

Le livre de Ruth (18) était soumis à l'étude

et à la réflexion de ses membres.

La

"nuit des veilleurs"

La communauté montbrisonnaise participe, chaque année,

dans le cadre de l'ACAT (Association

des chrétiens contre la torture) à la "nuit

des veilleurs" destinée à soutenir

par la prière ceux qui, à cause de leurs idées

ou de leur foi, sont victimes de la torture. Ces engagements

sont dans la tradition d'un protestantisme libéral engagé

dans la défense de la personne humaine et des valeurs

démocratiques.

La

semaine de prières pour l'unité des chrétiens

Depuis 1908, la Semaine de l'unité est célébrée

tous les ans, en janvier, par les chrétiens appartenant

aux différentes confessions. Dans sa forme actuelle,

elle existe depuis 1939. Les chrétiens se retrouvent

pour demander par la prière la grâce de "l'unité

que Dieu voudra, par les moyens qu'Il voudra." Un

thème de réflexion et de prédication, fondé

sur un passage de l'Evangile, est proposé chaque année.

Une célébration œcuménique a eu lieu

au temple de Montbrison, le 20 janvier 2008, avec le pasteur Loïc de Putter et un prêtre

de la paroisse Sainte-Claire. Dans les années précédentes,

les pasteurs Bettina Cottin et Sophie Zentz-Amédro avaient

prêché dans l'église Notre-Dame

d'Espérance, ce qui était un symbole fort

de l'unité..

Le

temple de Montbrison, lieu de culture

Le temple de Montbrison est aussi un lieu de culture :

- Des concerts (musique et chants) sont régulièrement

organisés.

- Des expositions ont été consacrées à

la Bible, au 5e centenaire de l'Edit de Nantes (1598-1998 -

avec visite de nombreux scolaires).

- Des conférences : j'ai eu l'honneur de faire au temple

de Montbrison, en 1996, une conférence sur la Réforme,

à la demande du pasteur Sophie Zentz-Amédro qui

souhaitait que le sujet soit traité "par

un historien qui ne soit pas protestant". En 2000, Thérèse Mascle, professeur

de lettres, et moi-même avons évoqué la

belle figure d'André Chamson (1900-1983), protestant cévenol, romancier (Les

hommes de la route, La tour

de Constance, La Superbe),

membre de l'Académie française, conservateur du

château de Versailles. Il fut pacifiste au nom de la Bible

(Roux le bandit) et résistant

parce qu'on ne peut plus être pacifiste face à

Hitler. André Chamson commanda, en 1944, avec André

Malraux, la célèbre Brigade Alsace-Lorraine.

Le pasteur André Gounelle,

professeur à la faculté de théologie de

Montpellier, est venu faire une conférence très

stimulante et accessible sur le thème ; " Qu'est-ce

qu'être protestant ? "

Ajoutons que le temple a fait l'objet d'une étude récente

à l'occasion de l'Inventaire du Patrimoine réalisé

par les services du même nom (les fiches du Patrimoine

seront ensuite disponibles sur Internet). Un ouvrage consacré

au canton de Montbrison sort en septembre 2008. Le temple est

régulièrement ouvert pour les journées

du patrimoine, le troisième dimanche de septembre.

La

kermesse

Chaque année la communauté protestante organise,

pendant un week-end de novembre, la kermesse qui a lieu dans

le temple (19). De nombreux objets fabriqués par les

membres de la communauté, des livres, des objets de brocante

sortis des greniers sont offerts à la vente. Les bénéfices

de la kermesse alimentent la "cible" versée

à l'Eglise réformée de Saint-Etienne-Forez.

Cette kermesse est un événement convivial. Un

repas a lieu dans le temple le dimanche à midi. On mange

le bæckehoff, plat alsacien aux trois viandes, longuement

mijoté avec des légumes dans une terrine et tout

à fait roboratif. C'est l'un des attraits de la kermesse.

Bref, cette kermesse est l'un des événements du

calendrier montbrisonnais.

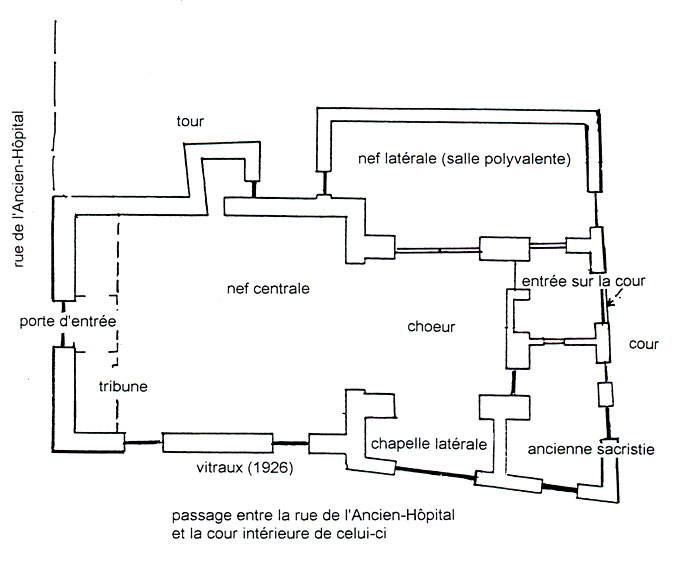

Plan

du temple de Montbrison

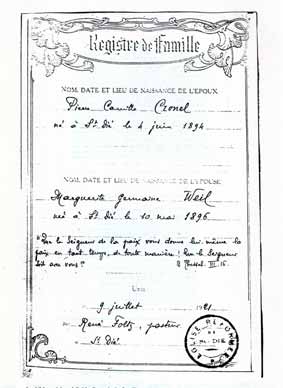

La

Bible est le véritable livrede

la famille protestante :

la bible de la famille Cronel, habitant à Montbrison

et originaire de Saint-Dié (Vosges), était précédée

d'un "registre de famille", véritable "livre

de raison"

dans lequel on inscrivait les événements familiaux (archives Pierre Cronel)

IV.

Une communauté à la recherche de ses racines

Au

siècle de la Réforme

Le fait d'être installée dans un monument historique

de Montbrison et de disposer d'un lieu de culte définitif

conduit tout naturellement la communauté protestante

à rechercher ses racines et à renouer les fils

invisibles qui la relient à la petite communauté

réformée qui a existé ici au XVIe siècle.

Certes, au XVIe siècle, la Réforme ne s'est pas

vraiment enracinée en Forez et, pendant les guerres de

religion, la province est restée dans le camp catholique.

On cite souvent le mot de Jean Papon, Grand Juge de Forez et

lieutenant général du bailliage qui déclarait,

en 1574, devant l'assemblée générale des

Trois Ordres réunie à Montbrison : "Quant

à l'Eglise, par tout ledict pays, Dieu y a toujours esté

servy selon les décrets de l'Eglise catholique et romaine."

La noblesse se groupait autour des d'Urfé qui constituèrent

une véritable dynastie de baillis : ces grands seigneurs,

qui avaient fait aménager la Bastie où le roi

était venu en 1536, maintenaient la fidélité

des gentilshommes de moindre importance et, ceux-ci, celle de

leurs paysans : "De la noblesse ne

s'en trouve pas un audict pays sur lequel on ayt pu prendre

soupçon de ceste religion (réformée)"

(J. Papon).

La bourgeoisie qui, sur le plan national, était souvent

gagnée par les idées de la Réforme, était

restée, en Forez, dans l'obéissance à l'Eglise

: elle avait le respect de l'autorité et de l'ordre moral

traditionnel. Et il n'y avait pas d'université, de collège,

d'imprimerie importante qui pût servir de relais aux nouvelles

croyances. L'attachement à la cause du "parti catholique"

fut, en outre, renforcé par le souvenir des atrocités

commises par le baron des Adrets lors de la prise de la ville

en 1562 (20).

Cependant, au XVIe siècle, des églises réformées

avaient été fondées en Forez à Bourg-Argental

(1561), Saint-Bonnet-le-Château (1562), Feurs (1562),

Saint-Galmier (1562), Saint-Etienne (1570) et Malleval. Des

communautés réformées existèrent

aussi à Charlieu, Saint-Rambert, Saint-Germain-Laval

(21), Montbrison. Trois éléments nous fournissent

la preuve de l'existence de la communauté de Montbrison

:

Les

protestants et la prise de la ville par le baron des Adrets

Pendant les guerres de religion, Montbrison est pris et mis

à sac par deux des principaux chefs protestants, le baron

des Adrets et le capitaine de Poncenat (1562).

Pendant

l'assaut donné à la ville, il y a dans Montbrison

des protestants qui le guident et combattent à ses côtés

; après la prise de Montbrison, certains acceptent des

postes de responsabilité. Les Mémoires manuscrits de Jean Perrin (22), châtelain de Montbrison,

nous donnent les noms de quelques-uns d'entre eux : Pierre Philippe,

dit Saduret, qui est nommé prévôt de Forez

; deux de ses archers, Marcellin Charbonnier et Raymond Cepery

; Jean Dalmais (ou Dalmès), un notable qui est élu

de l'élection de Forez (23) ; Antoine Niolly, Jean Bombardier,

Claude Purveray, fils d'Alexandre Purveray, barbier de la ville

et Jean de Vau, serrurier (24). Après cette liste de

noms, Jean Perrin ajoute d'ailleurs ; "et

plusieurs aultres de la dicte ville". Et si, pendant

la période où s'exerce l'autorité du baron

des Adrets, des pasteurs prêchent dans la collégiale

Notre-Dame, c'est qu'il y a des gens pour les écouter.

Après

le départ du baron des Adrets - qui tient la ville pendant

trois semaines - la plupart des membres de la petite communauté

protestante se dispersent pour échapper aux représailles.

Ceux qui sont restés quittent la ville dans les années

qui suivent.

La

dispersion

Le livre des habitants de Genève qui enregistre au XVIe

siècle l'arrivée des protestants venus se réfugier

dans la ville dirigée par Calvin mentionne les noms de

deux Montbrisonnais (25) : Maurice Pélisson, orfèvre,

arrivé en 1557 et Guillaume Matin, "espinglier"

(fabricant d'épingles ?), entré à Genève

en 1573. Cette dernière date est particulièrement

intéressante à noter car elle montre que, onze

ans après le passage du baron des Adrets, la communauté

protestante de Montbrison n'était pas complètement

dispersée. Les émigrés avaient d'ailleurs

dû garder des liens avec ceux qui étaient restés

à Montbrison : en 1773, lorsque Guillaume Matin arrive

à Genève, c'est Maurice Pelisson, arrivé

seize ans auparavant, qui lui sert de témoin (26).

Il existait à Montbrison un "cimetière

des huguenots", mentionné sur un plan de

1775 (27). Redécouvert en 1906, lors du creusement des

fondations d'une maison, il était situé "hors

les murs" à peu près à l'emplacement

actuel de l'entreprise Combat, sur le boulevard Lachèze.

C'était un cimetière annexe de celui de l'hôpital

et de la paroisse Sainte-Anne, ouvert en 1545 pour enterrer

les pestiférés. Il devint ensuite le lieu d'inhumation

des protestants (28). Cette existence d'un cimetière

confirme qu'il y avait eu (29) à Montbrison une communauté

réformée puisqu'elle y enterrait ses morts : "au-delà

des fossés", c'est-à-dire en dehors

de la ville délimitée par ses remparts (30) et,

sans doute, en dehors de l'espace consacré du cimetière

catholique.

Mais entre la dispersion de la petite communauté - pour

l'essentiel, dès la fin du XVIe siècle - et le

XIXe siècle, il ne nous paraît pas y avoir eu à

Montbrison de communauté réformée. Après

1685 - Révocation de l'édit de Nantes - nous ne

trouvons, dans les registres paroissiaux, ni baptêmes

ni actes d'abjuration de membres de la "R.P.R." ("Religion

Prétendue Réformée") comme

on disait alors...

Au XVIIIe, nous avons trouvé un seul événement

: un aubergiste d'origine suisse abjure et se fait baptiser,

sans doute pour pouvoir continuer à exercer son métier

: il a créé, rue Tupinerie, le premier café

montbrisonnais (31): pendant la Révolution, les royalistes

de la ville se réunissent ainsi "chez les Suisses…"

Au XIXe siècle, le protestantisme n'est représenté

à Montbrison que par quelques individualités :

fonctionnaires, magistrats ou officiers de passage dans le chef-lieu

du département qui est aussi siège de la cour

d'assises et ville de garnison...

Puis, comme on l'a dit, l'exode rural et la mobilité

géographique et sociale de la France des "Trente

Glorieuses" conduit à Montbrison et dans le Montbrisonnais

des familles protestantes venues d'horizons très variés,

avec cependant une majorité de gens dont l'origine se

trouve sur les plateaux de la Haute-Loire.

Le

présent et le passé

Le rôle et la passion de l'historien sont de ressusciter

et de déchiffrer le passé ; mais l'historien n'est

pas un simple érudit perdu dans la poussière des

archives. Il aime aussi son époque et essaie de la comprendre

: un temple à Montbrison, c'est un événement

du présent, avec des hommes et des femmes rassemblés

dans un bâtiment chargé d'histoire et qui, symboliquement,

s'ouvre directement sur l'une des rues les plus anciennes et

les plus passantes de la cité. Pour un catholique, il

était émouvant d'y avoir été invité

et son remerciement aura été d'apporter quelques

éléments d'histoire - de leur histoire - à

ceux qui ont désormais l'usage et la charge de l'ancienne

chapelle de l'hôtel-Dieu. C'est aussi notre histoire puisqu'elle

s'inscrit, hier et aujourd'hui, dans celle de la cité

tout entière.

Ce temple est ainsi, selon la belle expression popularisée

par l'historien Pierre Nora, un lieu de mémoire. Il nous

a permis quelques aller-retour entre le passé et le présent

de la chapelle de l'hôtel-Dieu devenue temple protestant,

entre les religieuses augustines et les réformés

qui ont prié et qui prient ici le même Dieu.

Claude

Latta

Notes

de la deuxième partie

(1) Deuxième livre de Samuel, 7, prophétie

de Natân.

(2) Joseph Barou, " L'église et la paroisse Sainte-Anne

de Montbrison ",Village de Forez, n° 17, p. 19-22

et n° 18, p. 19-22, 1984.

(3) Identification proposée par Joseph Barou (le bandeau

et le livre figurent dans les attributs de la Vierge).

(4) Témoignage Marthe Stahl, 24 juin 2008. Suzanne

Philidet a exposé ses œuvres en juin-juillet 2008

dans trois églises du Pilat dans le cadre de la l'exposition

" Lumières du verre ", IIIe biennale du verre

de Pélussin.

(5) Ils sont identifiés par une inscription sur chaque

vitrail, sauf celui qui occupe l'oculus de la façade.

(6) Jean Bruel, " L'église Sainte-Anne à

Montbrison ", Bulletin de la Diana, tome L, n° 4,

1987, p. 205-210.

(7) [Docteur Eugène Rey], Historiettes foréziennes

et vieux souvenirs, extrait des mémoires d'un Montbrisonnais,

Montbrison, Librairie Emile Faure, imprimerie E. Brassart,

2 volumes tirés à cent exemplaires, 1896.

(8) Témoignage de Pierre Cronel, 7 mai 1996, 27 et

28 juin 1996.

(9) Le pasteur Bettina Cottin est actuellement pasteur de

l'Eglise réformée d'Enghien et de ses environs.

(10) La loi de Séparation de

l'Eglise et de l'Etat (1905) a prévu des associations

cultuelles (et non pas culturelles, comme on le trouve souvent

écrit) ; ces associations sont chargées de l'organisation

du culte.

(11) Je remercie Mme Stahl de ses témoignages (entretiens

du 16 avril 1996 puis du 24 juin 2008).

(12) Dans un temple, il n'y a pas, en principe de représentation

de la Divinité, à plus forte raison, de la Vierge

ou des saints dont le culte est condamné : "Toute

et chaque fois qu'on représente Dieu en image, sa gloire

est faussement et méchamment corrompue" (Calvin

: Institution de la religion chrétienne, 1559. Cité

par Olivier Christin, Les Réformes. Luther, Calvin

et les protestants, Paris, Gallimard, coll. Découvertes,

1995, p. 143.).

(13) Cet orgue a été prêté par

l'association des Amis des Orgues.

(14) Hélènette Gourdon, Michèle Mélières

et Sophie Zentz-Amédro, Regards d'artistes, Paris,

SED (Société des Ecoles du Dimanche), 2001,