Un personnage original : Ancien officier

Chevalier

et physiocrate forézien

qui s'intéressait aussi

|

||||||||||||||||||||||||

|

Jean-Hector de Montaigne, Marquis

de Poncins

1738-1793

Chevalier de l'ordre de Saint-Louis,

Officier aux Gardes-Françaises

L'un des premiers propriétaires foréziens de la Plaine

ayant entrepris d'exploiter directement ses terres

Un

physiocrate forézien

Jean-Hector

de Montaigne

marquis de Poncins

(1738-1793)

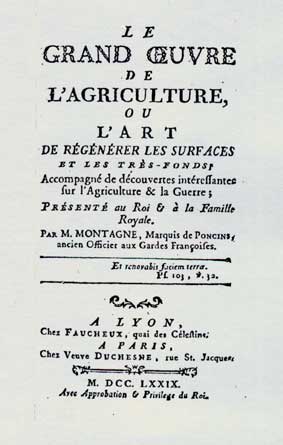

Au 18e siècle, dans la classe aisée, se développe un grand intérêt pour l'agriculture. La terre apparaît comme la seule source de richesse et l'agriculture comme la base de toute l'économie. Dans la Physiocratie, l'économiste François Quesnay (1) formule cette nouvelle doctrine. Dans le pays, on se passionne pour tout ce qui peut améliorer les techniques et les rendements agricoles. Le Forez compte aussi des physiocrates comme en témoigne le petit ouvrage d'un gentilhomme forézien publié en 1779 : Le grand oeuvre de l'agriculture, de Monsieur de Montagne, marquis de Poncins.

Jean-Hector de Montagne de Poncins (1738-1793)

Le militaire

Jean-Hector de Montagne (ou Montaigne), fils de Jean-Pierre de Montaigne et de Louise Ramey de la Salle, est baptisé à Montbrison le 17 mars 1738. Chevalier, marquis de Poncins, seigneur de Magnieu-Hauterive, la Maison-Fort, Saint-Didier-sous-Rochefort, Jas, la Salle, le Coignet, Sury-le-Bois et autres lieux, il embrasse la carrière des armes.

Il entre, en 1751, à l'âge de 13 ans, aux mousquetaires du roi (2) et y sert jusqu'en 1760. En 1760-1761, il participe à la guerre de Sept ans en faisant la campagne d'Allemagne en qualité d'enseigne à drapeau au régiment des gardes-françaises. On le retrouve ensuite gendarme de la garde du roi (1765) puis exempt (3) de la compagnie des Suisses de Monsieur (4) en 1787. Chevalier de Saint-Louis, en récompense de trente années de service et de deux campagnes, il est encore auprès de Louis XVI en 1789.

En 1792, Jean-Hector de Poncins fait partie des troupes foréziennes qui se rallient au comte de Précy pour défendre Lyon que les armées de la Convention assiègent. Il est tué le 4 octobre 1793 pendant le siège de la ville (5).

Le gentilhomme-agriculteur

Malgré ces états de service, Montagne de Poncins qui est un grand propriétaire foncier a le temps de s'intéresser de près à ses terres. Pour lui, d'ailleurs, la noblesse doit servir le roi autant en développant l'agriculture qu'en portant l'épée : l'agriculture et la guerre sont les deux colonnes sur lesquelles est assis le grand édifice de l'Etat ; et ces deux colonnes sont confiées à la noblesse aux champs de Mars et aux champs ruraux... (6)

Le marquis montre l'exemple. Homme de terrain, s'il en est, il conduit ses gens comme une armée en campagne : ordre et célérité, voilà le mot de passe. N'écrit-il pas lui-même :

Nous avons cultivé et exploité à notre main jusqu'à deux cents arpents ou mille méterées (7) de Forez avec succès... ; nous avons toujours été nous-mêmes toute l'année à la tête des laboureurs et des moissonneurs... ; ayant eu, dans certains jours pressants de semaille, jusqu'à quatre-vingts paires de bœufs et autant de laboureurs à nos ordres... ; aux moissons, nous avons commandé en personne jusqu'à deux cents moissonneurs... ; les ayant divisés par détachements, sous des chefs à qui nous donnions la haute paie, nous avons exécuté nos labourages, nos moissons et nos semailles avec un ordre et une célérité qui approchaient des manœuvres militaires... avec beaucoup plus de précision et de rapidité que celles de nos voisins (8).

Quand il fait effectuer des charrois, alors que se trouvent ensemble quinze paroisses, M. de Poncins ne dort que d'un œil, et se couche huit jours de suite tout habillé et botté comme Charles XII (9), afin d'être rendu de plus grand matin à la tête de la manœuvre (10).

En 1779, M. de Poncins consigne son expérience d'exploitant agricole et ses idées - parfois saugrenues - dans un ouvrage qu'il dédie au roi et qu'il adresse à plusieurs ministres et... au roi de Prusse (11). Le grand oeuvre de l'agriculture est intéressant à plus d'un titre. Il décrit l'état de la plaine du Forez juste avant 1789, nous montre un physiocrate de province à l'œuvre et a, quelquefois, le mérite d'être amusant.

Le grand œuvre de l'agriculture

La plaine du Forez avant 1789

M. de Poncins décrit avec réalisme la difficile condition du journalier de la plaine. Le manœuvre habite dans des cahutes où cinq ou six familles sont confondues avec les animaux , et où il y a à peine des soupiraux pour renouveler l'air pestiféré d'un marécage qui environne d'ordinaire ces maisons... son sort est quelquefois plus malheureux que celui des esclaves de Tunis et d'Alger (12).

Les étangs sont la cause du déplorable état sanitaire de la population : les cultivateurs de cette plaine portent sur le visage la pâleur de la mort, ne sont autre chose que des squelettes ambulants dont les bras se refusent à la culture... Dans ces pays infortunés la vieillesse commence à quarante-cinq ans, la décrépitude à cinquante-cinq, et très peu vont à soixante... L'espèce des cultivateurs est donc moissonnée de très bonne heure ; et si d'autres races, attirées par la bonté de notre sol, ne descendaient à tous moments des montagnes pour remplir ce vuide de population, il y a longtemps que cette plaine ne seroit qu'un désert (13).

La fièvre sévit de façon endémique : Dans les mois d'août, de septembre et d'octobre, la fièvre est une véritable peste dans le Forez ; les villes de Montbrison et de Feurs ne sont alors que deux grands hôpitaux, car on auroit peine d'y trouver une maison qui ne soit infectée de fiévreux...

M. de Poncins, homme aguerri et dans la force de l'âge, avoue avoir été, lui-même, frappé : J'ai eu la fièvre trois années consécutives, tantôt quarte, tantôt tierce, et ce n'a été que par le traitement le plus long et le plus suivi, par le régime le plus austère, et en désertant la plaine pour habiter la montagne tout l'automne, que J'ai pu m'en délivrer (14).

La description des cités foréziennes n'est pas plus engageante : Les villes de Montbrison et de Feurs sont des cloaques capables non-seulement d'entretenir la fièvre, mais même d'introduire la peste dans le pays : en effet, tout au tour de la ville de Montbrison, entre ses murs et les maisons, il y règne un passage étroit comme une gaine, qui sert de réceptacle aux fumiers, aux animaux crevée et à tous les immondices qu'on y met en dépôt... On continue d'enterrer dans les enceintes des villes. Le cimetière de Saint-Pierre, à Montbrison est si petit que le fossoyeur ne sait plus où mettre les cadavres (15).

Pour améliorer cette situation, M. de Poncins suggère de boire un peu de vin, à titre préventif, pour les fièvres. Il faudrait aussi établir les cimetières hors des villes, fonder un bureau de médecine charitable, gratuite, préservative et curative pour les fièvres (16) et surtout réduire le nombre des étangs.

L'art de régénérer les surfaces et les très-fonds

Le grand oeuvre contient une foule de notions intéressantes pouvant, effectivement, faire progresser l'agriculture. M. de Poncins propose le développement des prairies artificielles, l'établissement de clôtures, le reboisement, le remembrement des terres, une bonne utilisation des fumiers, l'aménagement des berges des cours d'eau...Il insiste tout particulièrement sur l'enseignement agricole qu'il voudrait voir dispenser dans les collèges et... au prône de la messe dominicale : Nous serions d'avis que les curés des campagnes fissent entrer dans leurs instructions pastorales une teinture d'agriculture pratique et expérimentale propre à leur paroisse, et tirée des meilleures auteurs, et quelques notions générales de médecine curative et préservative, le tout rédigé par les soins du gouvernement (17).

La bêche de dix-huit pouces

Il consacre un chapitre entier de son ouvrage à vanter les mérites d'un outil de son invention, la bêche de dix-huit pouces : quoiqu'elle ait un demi-pied de plus en longueur que la bêche ordinaire d'un pied, cependant elle n'est guère plus pesante, et est aussi maniable, parce que si elle est plus longue, on lui donne moins de largeur... (18)

On doit, après de multiples expériences, considérer cet outil comme l'instrument le plus parfait et la base de la meilleure agriculture (19). M. de Poncins ne craint pas d'affirmer que la bêche de dix-huit pouces est plus économique et plus fertilisante qu'aucune charrue connue (20). Un seul inconvénient : comment la faire fabriquer ? Le premier artisan a qui le marquis commande sa bêche-miracle se trouve fort effrayé et construit un outil si lourd qu'il est inutilisable. Il fallut donc changer quatre fois de maréchal, jusqu'à ce qu'enfin le nommé Relave, dit Petit-Jullien, de la ville de Feurs, ancien soldat d'infanterie, rencontra le point de perfection de l'outil... La bêche longue de Petit-Jullien réunit, pour la modique somme de trois livres, la force, la légèreté et la solidité. Il est juste, écrit Montagne de Poncins, pour l'encouragement des arts et des artistes, de faire connaître son nom (21). C'est chose faite.

L'exportation des terres

Dans le chapitre intitulé De la création et transformation des sols par exportation des terres M. de Poncins décrit l'expérience qu'il a tenté à Magnieu-Hauterive. Par de multiples charrois, il fait recouvrir une varenne légère d'un pied de terre pris dans un chambon. C'est concluant mais coûteux en main- d'œuvre. Jean-Hector envisage des moyens plus expéditifs, le transport de la terre par bateau ou l'artillerie :

Aucune exportation de terre ne seroit plus rapide que de lancer à coup de canon des globes de terre pétris en forme de boulets et comprimés dans le canon, si toutefois on pouvoit rendre la poudre moins chère (22).

Hélas, il y a toujours des si !

L'utilisation de la troupe

Pour ces grands travaux, il conviendrait d'utiliser la troupe. Les paysans seraient enrégimentés dans des corps de soldats et d'orphelins et prendraient ainsi l'esprit militaire. Autre avantage, les soldats entretenus et endurcis à la fatigue par ces travaux pendant la paix, ne seroient point amollis par les délices de Capoue ou de la garnison, et n'en seroient que plus en haleine pour entrer en campagne, et plus infatigables à la guerre...

M. de Poncins donne l'exemple du comte de Thélis qui, vers 1778, a fait construire par un corps de soldats, de pionniers et d'orphelins la route de Montbrison à Feurs, en trois mois et à beaucoup meilleur marché que par corvée (24).Quelques idées saugrenues

Diététique : l'austérité

M. de Poncins s'intéresse aussi à la médecine. Il a son idée sur la diététique. Rien ne vaut un régime spartiate : La sobriété est le secret d'agrandir la sphère de notre vie, en conservant l'esprit et le corps sain jusqu'à la fin : un des principaux moyens d'y parvenir, est de peser et mesurer la somme des aliments qui convient à chaque individu... (25) Il s'appuie sur les écrits d'un noble vénitien, Louis Cornaro, qui, quoique d'une complexion délicate, ayant été très infirme, même en danger de mort jusqu'à quarante ans, parvint à rétablir sa santé, et à vivre jusqu'à cent ans...

La méthode est simple : manger de moins en moins. Le Vénitien ne prenait pour nourriture que douze onces (26) de solide, et seize onces de fluide par jour : à mesure qu'il avançoit en âge, il diminuait par degré cette somme d'aliments, au point qu'il en vint à ne manger qu'un jaune d'œuf, et même la dernière année la moitié d'un jaune d'œuf par jour (27). En appliquant ce sage principe un homme faible et délicat peut vivre cent ans et un homme fortement constitué, cent vingt ans (28).

Maux de dent : prendre le mal à sa racine

Pour soigner les maux de dents M. de Poncins a une méthode qui fait frémir. Plutôt que d'arracher la dent, ce qui est lucratif mais expéditif, on peut toujours couper avec la lime les racines mêmes de la dent ; pour cela, il n'est question que de déchausser sa racine avec une lancette par une scarification faite à la gencive, tout autour de la racine...comme la gencive est une partie peu sensible, il est facile par ce moyen de couper la dent dans sa racine sans procurer que très-peu de douleurs et d'inquiétude (29). On voudrait le croire !

Quelques inventions utiles pour la guerre :

des tranchées aux soldats de carton

Pour finir, le marquis de Poncins, militaire avant tout, veut bien nous divulguer quelques inventions utiles pour la guerre. C'est l'occasion : comme la guerre paroit ouverte avec les Anglois, j'ai pensé qu'il n'y avoit pas un moment à perdre, et qu'il étoit de mon devoir de déposer au pied du trône des secrets capables d'augmenter la gloire de ses armes... (30) écrit-il dans sa préface.

Il propose de creuser des fosses souterraines de sept à huit pieds de profondeur, pour y cacher des détachements, des régiments, et même des divisions entières d'infanterie : ces fosses ne devront avoir que la largeur nécessaire pour la tenir en bataille, sur trois de hauteur, en leur ménageant néanmoins l'espace nécessaire pour s'asseoir et se coucher (31) afin qu'on puisse y séjourner assez longtemps. Bien avant le "Chemin des Dames" et Verdun, l'officier des gardes-françaises vient d'inventer les tranchées !

Il a également conçu une sorte de pont de cordes très léger et très portatif permettant de passer sans peine et vivement une grande rivière ou un fleuve.

Enfin, il nous confie un dernier secret :

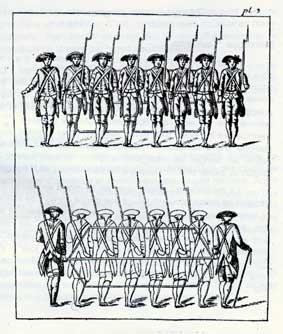

Une autre [invention] qui peut devenir très intéressante, quand les armées sont éloignées, sur-tout dans les postes fixes, dans les places de guerre, et sur les vaisseaux en mer, ce sont des tapisseries de pantins militaires, pour tromper l'ennemi...

Pour cela il faut seulement une grande quantité de soldats de différents uniformes, découpés et peints sur carton, comme étoient autrefois les pantins, avec cette différence que ceux-ci doivent être de toute hauteur et de la même taille que les soldats vivants ; ces troupes postiches seront rangées en bataille, et fixées sur trois rangs parallèles de longs fils d'archal , ou même de cordes, qui seront tenues aux deux extrémités par deux soldats, ayant le même uniforme que ceux de la tapisserie ; ces deux soldats, de cette manière, feront mouvoir fort à l'aise une compagnie d'infanterie en peinture... (33)

M. de Poncins ne dit pas ce qu'il faut faire en cas de pluie mais illustre son propos avec un beau dessin (ci-contre).

Longue bêche, transport des terres, tentes militaires pour abriter les moutons, tranchées, soldats de papier... Jean-Hector de Montagne a vraiment beaucoup d'imagination.

Son Grand œuvre de l'agriculture donne de lui l'image d'un solide seigneur campagnard, autant militaire qu'agriculteur, un peu rustique, parfois naïf mais à l'esprit curieux et inventif. Il témoigne surtout de l'intérêt que toute une classe sociale porte alors à l'agriculture.

Joseph Barou

Village de Forez, n° 16, octobre 1983

Emmanuel de Montaigne de Poncins

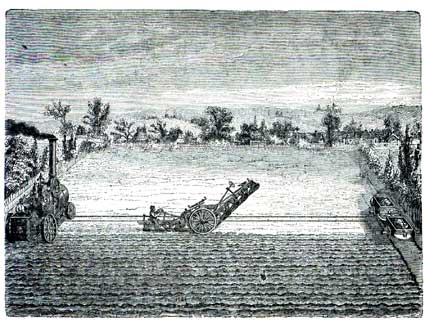

Labourage au moyen de la vapeur

(gravure tirée de l'Album de la Science, Jouvet et Cie, Paris, 1906)

Maurice de Montaigne de Poncins