Ecotay (Loire)

|

Ecotay

*

* *

*

* *

En 1982, le docteur Henry, maire d'Ecotay, publiait dans la revue Village de Forez l'article ci-dessous sur l'histoire de sa commune s'appuyant pour une part sur le poème publié par Michel Bernard (Journal de Montbrison du 26 septembre 1858). L'histoire

de nos villages, c'est l'histoire de la France en petits morceaux.

(Victor

Hugo)

Ecotay-l'Olme son histoire

par le docteur R. Henry Sur les premiers contreforts des Monts du Forez qui viennent mourir aux portes de Montbrison, à quelques kilomètres à peine de cette ville, se trouve une petite commune d'Ecotay-l'Olme composée du village d'Ecotay et du hameau de l'Olme. Passé celui-ci, nous quittons la large vue sur Montbrison et la plaine pour un verdoyant vallon profondément creusé le Cotayet. Une colline ferme la vallée couronnée par l'église et les ruines du château. C'est le lieu d'excursion idéal pour les Montbrisonnais. Les parents trouvent de charmantes auberges dans le creux du vallon pendant que les enfants jouent à cache-cache le long de la rivière et dans les ruines. Les étrangers qui visitent la vallée d'Ecotay sont agréablement surpris de trouver, presque aux portes de la ville un pays aussi retiré, aussi pittoresque et dont les sites rappellent ceux que le touriste va chercher au loin. Les ruines d'Ecotay projettent sur l'azur du ciel leur silhouette imposante et superbe. Au clair de lune, les murs du donjon ressemblent assez à deux statues - ne parle-t-on pas de Louis XVI et de Marie-Antoinette - et évoquent je ne sais quelle vision de légende et de poésie. Sur le flanc du coteau que couronnent les ruines, presque au bord du ruisseau qui en baigne la base, se voient les restes de la deuxième enceinte du château. Elle consiste en quelques pans de murs flanqués au nord des débris d'une construction qui paraît avoir été un poste d'observation. Cette partie des ruines doit remonter au XIe siècle. Sur cette enceinte s'appuyait une maisonnette aujourd'hui à demi écroulée, dont la porte d'entrée porte sur le linteau une petite croix. La tradition veut que ce soit la résidence du chapelain. La pierre de la dîme et une pierre meulière qui gisent non loin de là semblent attester que diverses habitations se groupaient entre les deux enceintes. Un peu plus haut, un mur de soutènement, relevé de nos jours, supporte la terrasse qui s'étend elle-même au pied du château. La première enceinte solidement sise sur le roc qui lui sert de base trahit par une construction soignée et robuste les premiers temps du Moyen Age. Elle paraît dater du XIe siècle. Quant au donjon, c'est une imposante tour carrée de près de 20 m de hauteur. Au pied du mur sud du donjon et à l'intérieur se voit une excavation dont l'entrée est masquée par des pierres. Au pied est du donjon, à l'intérieur, se trouve la citerne. son diamètre, faible au sommet, devient très large à la base. Plusieurs salles et caves voûtées, en partie effondrées se voient au pied de la première enceinte, au nord. Le rocher qui sert de base au manoir a été miné à l'est pour l'agrandissement de l'église dont nous lirons l'histoire plus loin. C'est l'histoire de ces ruines et celle du village d'Ecotay que nous nous proposons de résumer en quelques pages, du Moyen Age jusqu'à nos jours.

Parmi les nombreuses

ruines que la féodalité a semées dans le

Forez, il en est peu qui soient plus pittoresquement assises,

et qui réveillent plus de souvenirs que celles du château

d'Ecotay. Elles couvrent un mamelon formé par la jonction

de deux petites vallées dont les eaux limpides, les ombrages

touffus composent une charmante oasis encadrée de forêts

de sapins noirs qui la dominent. Celui

en faveur de qui fut créée cette dignité

était un de ces vaillants étrangers qui avaient

quitté pays et famille pour aller conquérir à

la force de leur épée, gloire, fortune et honneur. Des

montagnes d'Ecosse à la Terre de France Les premiers seigneurs de

cette maison d'Ecotay portaient le nom de Chauderon. Au seuil

de la maison s'élevait fièrement le glorieux

blason de la baronnie. Ces armoiries, d'or au chaudron porté

par son anse de sable, à elles seules, donnaient une

haute idée de la famille d'Ecotay. L'or était

en effet, dans les blasons, l'emblème des grandes qualités.

Ceux qui en portaient devaient plus que tout autre, cultiver

les vertus de la vraie chevalerie. Quant à la chaudière,

elle était un signe de grande puissance. Elle rappelait

des obligations ou des habitudes de bienfaisance. L'éclatant

écusson d'Ecotay, avec son chaudron noir, représentait

en fait le foyer patriarcal et l'inépuisable pot au

feu dont le serf et le pauvre pouvaient en assurance s'approcher

pour se réconforter et rassasier leur faim. Les

d'Ecotay, qui blasonnaient d'argent au chef émanché

de sable de trois points, ont fourni des hommes illustres

et puissants. Bernard d'Ecotay.

C'est une des grandes figures de la Maison d'Ecotay. Seigneur

de Précieu, il était sacristain et chanoine de

l'église collégiale de Montbrison. Lors de la

septième croisade, il accompagne en Palestine le comte

Guy V qui combat les infidèles aux côtés

du roi Saint-Louis. Le comte qui l'estimait beaucoup lui donna

quatre prêtres, dont il le fit chef, pour servir d'aumôniers

et de chapelains dans l'armée. Bernard devint le doyen

de l'église cathédrale de Nicosie, Métropolitaine

du royaume de Chypre, iI fut élevé à cette

dignité, tant à cause de son mérite, que

de la recommandation du comte de Forez. Comme doyen de Nicosie,

Bernard était chargé du soin des reliques apportées

de Terre Sainte par Henri de Lusignan, roi de Jérusalem,

lorsque celui-ci se retira à Chypre. A ce titre, Bernard

concéda, en 1250, à l'un des prêtres placés

sous son autorité, Guy de Précieux un morceau

de la vraie croix que ce chapelain fit déposer au prieuré

des religieuses bénédictines de Saint-Thomas-la-Garde.

C'est à Bernard d'Ecotay que l'on doit la construction

de la petite chapelle dont on voit encore de nos jours, l'abside

romane qui a été conservée lors de la reconstruction

de l'église d'Ecotay. Mais de celle-ci nous reparlerons

plus loin.

Les divers personnages dont nous venons de parler eurent une descendance nombreuse dont la généalogie serait fastidieuse à énumérer et surtout à lire… Aussi parlerons-nous maintenant du dernier des Ecotay à avoir possédé la baronnie : Chatard d'Ecotay. II fit une brillante carrière auprès du Comte Guy VII. II récupéra par héritage le patrimoine du château et du village d'Ecotay. En 1323, il prêta foi et hommage de la baronnie au comte Jean, lequel, l'année suivante, le 9 juillet 1324, en fit cession à Hugues de Lavieu, avec son mandement et ses dépendances, en échange du château de Vaudragon que lui remit ce dernier. La famille d'Ecotay-Chauderon s'éteignit au XlVe siècle. Cependant il paraît vraisemblable qu'un membre de cette famille ait survécu. En effet on retrouve, au XVIIe siècle à Grézieux-le-Fromental, la famille d'Ecotay de la Pommière, famille de magistrats qui a fourni notamment un lieutenant criminel au bailliage de Montbrison. La famille de Lavieu possédait le château dfEcotay, dès 1324, par échange fait avec le comte Jean. Cette famille, dont le fief était situé dans les montagnes de Saint-Jean-Soleymieux, au midi de Montbrison, était, après celle de nos comtes, une des plus anciennes de la province. Guy de Lavieu s'allia au XIe siècle avec une fille de Gérard, comte de Forez .

-

Un maire à Montbrison, député en 1815 sous

la Restauration, Monsieur Camille Augustin de Meaux, décédé

trappiste à Aiguebelle dans la Drôme (1771-1849)

et dont le père, Antoine, lieutenant-général

au bailliage de Forez fut condamné à mort par

le tribunal révolutionnaire et exécuté

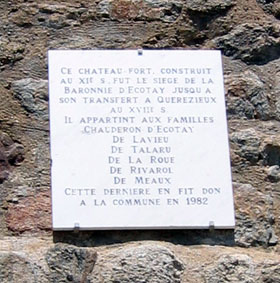

à Feurs. Quant au château d'Ecotay, délaissé et abandonné par la famille de Rivarol, il devint bientôt une ruine ; ses murailles, sans toiture, lézardées par les pluies, se couvrirent de larges crevasses et ne tardèrent pas à s'effondrer. Une tour ronde et les hautes murailles du donjon carré sont seules restées debout. Le château actuel de Quérèzieux ne date, nous l'avons dit, que du début du XIXe siècle. C'est Monsieur François de Meaux qui le fit construire par étapes, comme en témoigne ces quelques lignes tirées de l'ouvrage du vicomte de Meaux (Souvenirs de mon grand-père) : Au sein des prés et des bois d'Ecotay que l'œil n'embrassait pas alors aussi librement qu'aujourd'hui, à côté des derniers décombres de l'ancien château de Quérézieux, et des murs encore informes du nouveau, qu'on n'osait pas achever le lendemain d'une révolution notre petite maison rouge se cachait dans les arbres pour abriter mes parents. Ce château est une construction rectangulaire très vaste dont le fronton triangulaire porte les armes accolées des de Meaux et des de W'aters avec lesquels ils s'allièrent par le mariage en 1830 d'Augustin de Meaux avec Mademoiselle de Waters. Ce château en a remplacé un plus ancien dont on a d'ailleurs utilisé les fondations et dont les caves voûtées subsistent encore. Ce dernier avait été construit par la famille de Rivarol en 1750. C'était une construction élégante flanquée de tours assez basses et accompagnées d'une chapelle où Louis Anne de Rivarol avait fait peindre son aumônier avec des pieds de bouc. Le château actuel et la chapelle subirent d'importants travaux en 1846, qui furent faits par la mère du vicomte de Meaux. La famille de Meaux porte pour armes : D'azur au chevron accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un trèfle, le tout d'or. L'église d'Ecotay-l'Olme

Elle fut terminée en 1217 et consacrée avec grande solennité par Bernard de Chabert, archevêque d'Embrun, au nom de Renaud de Forez, archevêque de Lyon, sous le vocable de Saint-Etienne, patron de la paroisse. Saint Etienne, premier diacre et martyr, est mort à la fin de l'année de la passion. II fut lapidé aux portes de Jérusalem, A genoux, il priait pour ses bourreaux qui le faisaient mourir avant de "s'endormir au Seigneur". Ce sanctuaire reçut, dès le XIVe siècle, les restes vénérés de saint Pancacre qui souffrit le martyre à Rome au début du IVe siècle. La tradition locale a conservé une grande vénération pour saint Pancacre dont les reliques se trouvent toujours dans l'église. II y a quelques années encore, la dévotion à ce saint amenait de nombreux pèlerins à Ecotay. Le sanctuaire était plus spécialement visité le lundi de Pentecôte qui est aussi le jour de la fête locale.Dans son ouvrage "Les châteaux historiques du Forez", Auguste Broutin écrivait à ce sujet en 1883 :

La paroisse d'Ecotay

fut pendant longtemps une annexe de celle de Verrières, Elle

passa plus tard sous la dépendance de celle de Bard, ce qui

ne fut pas sans amener de nombreuses contestations comme en témoigne

le cahier de visites de 1662 : Jean

Romualde se fit pourvoir de la petite église d'Escotay, par

dévolu en cour de Rome. Il prit possession de ladite église

comme d'une cure en titre. Mais pendant la visite de celle-ci, se

présenta Monsieur Pierre Bruyère, curé de Bard,

qui fit remarquer qu'Escotay est dépendant de Bard, et a

été son annexe de temps immémorial ; que lui

curé y fait les fonctions curiales et que dès lors

s'oppose formellement à la qualité et titre de curé

que prend Monsieur Romualde. Mgr

Camille de Neuville, archevêque de Lyon, donna gain de cause

au curé de Bard. Ecotay continua à être l'annexe

de Bard. Après

la Révolution, lors de la nouvelle division de la France,

Ecotay forma une commune civile mais ses habitants continuèrent

de dépendre, pour le spirituel, des églises voisines.

Suivant la position des habitations, ils ressortissaient des paroisses

de Moingt, Bard et Verrières. Lors de sa réunion du

24 février 1839, le conseil municipal demanda que la commune

d'Ecotay soit érigée en paroisse et ait son propre

chapelain. Au cours de la même séance, le conseil décida

de voter un crédit de 3 000 F pour la construction d'un presbytère,

sur un emplacement offert gratuitement par M. le vicomte de Meaux.

Ce local fut terminé en 1841. Rendons ici hommage à monsieur Rival, le digne curé d'Ecotay de l'époque qui, grâce à son dévouement et à de nombreux sacrifices financiers - ne dépensa-t-il pas 4 500 F (de 1840) pris sur ses propres deniers - , permit que notre village possède un édifice convenable et digne de sa destination. Sur le sol, sont éparses quelques tombes seigneuriales et à droite, au centre d'une verrière, se trouve un écusson, parti armes de Chalmazel (de sable au lion d'or, le champ semé d'étoiles de même), parti armes de Lavieu (de gueules au chef de vair). L'escalier du clocher fut édifié en 1855.

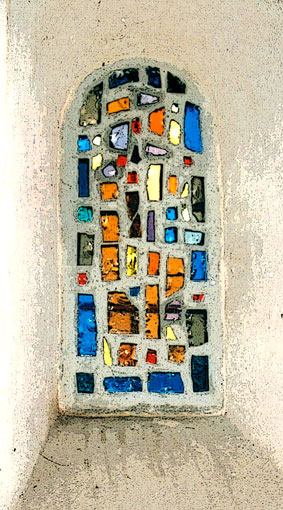

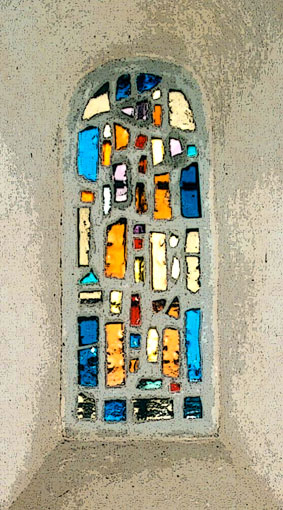

La cloche de l'église dont le poids est de 750 kg fut changée en 1922. C'est en 1960 que de gros travaux furent effectués sur ce bâtiment : toiture de l'abside, crépissage intérieur et réfection des piliers soutenant le clocher, pose de vitraux et réalisation du maître autel en dalles de Saint-Julien-la-Vêtre. Placée sur un coteau en amphithéâtre que dominent les ruines du château, l'église d'Ecotay contribue beaucoup au décor du paysage qui est déjà si pittoresque par lui-même. La maison forte de Quérézieux La vieille gentilhommière, qui existe encore de nos jours et dont la façade pittoresque est décorée de deux balcons, domine le village de Quérézieux. Elle fut construite au XVIIe s. par la famille Dupuy. Les services rendus aux barons d'Ecotay valurent aux Dupuy l'érection en fief de divers domaines et rentes nobles situés sur l'étendue de la baronnie. Mais un manoir plus ancien a certainement existé en ce lieu. Nous avons vu, en effet, qui en 1324, date de l'échange du château d'Ecotay entre le comte Jean et Hugues de Lavieu, ce dernier acheta également la maison de Quérézieux afin d'y habiter. On parle également de la vente de la maison forte le 26 avril 1542, par Jehan Béraudis, sommelier du roi et marchand à Montbrison, pour 2 000 livres à Messire Loys de Chalmazel, seigneur dudit lieu et baron d'Ecotay. La mairie, l'école

Quant à l'enseignement il fut donné en alternance par des laïcs et des religieux. Vers 1857, les fonctions d'institutrices furent confiées à la congrégation des Sœurs de l'instruction de Saint-Etienne puis en 1866 à celle des Sœurs de la Sainte Famille. L'école a fermé ses portes en 1968, les derniers enseignants ayant été des laïcs. R.

HENRY Prince, Le senatus-consulte et le vote du plébiscite vont prononcer le rétablissement de l'Empire. Les membres du conseil municipal d'Ecotay-l'Olme, au nom de la commune, se rangent sous la bannière impériale, et vous prient, Prince, d'accueillir l'hommage respectueux des sentiments et des vœux du pays, et l'assurance du dévouement avec lequel eux et leurs concitoyens vous aideront de leur modeste concours pour l'accomplissement des nobles conquêtes dont vous avez tracé le programme. (Village de Forez, n° 11, juillet 1982 et n° 12, octobre 1982) * * *

Le poème

de Michel Bernard

*

* *

Mariage à

Ecotay

Vicomte de Meaux - Mademoiselle de Montalembert Journal de Montbrison du 3 janvier 1858  *

* *

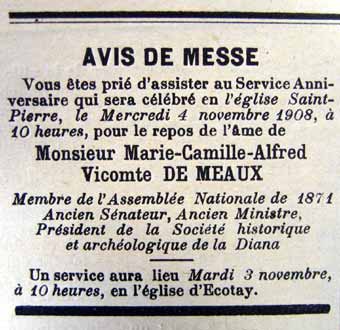

Décès du vicomte de

Meaux(1908) (Avenir montbrisonnais du 1er novembre 1908)   Blason de la famille de Meaux

|