| |

un

monument disparu :

Le

prieuré Sainte-Croix

de Savigneux

Où

se trouvait le Savigneux d'autrefois ? Que reste-t-il de son

prieuré ? Peu de chose.

C'est

pourtant à ce vénérable prieuré

bénédictin que la commune doit son existence.

Vers l'an mil, Montbrison n'existe pas encore. Et déjà, quelques moines

se sont installés, près d'une modeste église,

au bord du Vizézy, sur un

terrain marécageux concédé par un comte

de Lyon et de Forez. Voici Savigneux,

le lieu-dit aujourd'hui nommé Bicêtre.

L'église primitive du XIe siècle est reconstruite, sauf le chœur, au XIIIe

siècle par Guillaume de

la Roue. Ce moine de la Chaise-Dieu,

prieur de Savigneux de 1233 à 1262,

devient ensuite évêque du Puy.

Le prieuré, connu d'abord sous le nom de Saint-Nizier est ensuite appelé Sainte-Croix.

Une note de 1699 indique que l'église

n'a rien de beau ou éclatant". Elle

a deux clochers, un grand et un petit : Le

clocher est assez considérable, c'est une tour quarrée... Le prieur dom Pierre Sauret fit faire

un petit clocher sur la jonction des voûtes de la nef

et de la croupe de l'église .

En 1765 le grand clocher est

en mauvais état. Il contient deux bourdons tandis que

le petit clocher abrite trois petites cloches. L'église,

moins grande mais plus fine que Notre-Dame de Montbrison,

a trois nefs d'un beau style gothique. Les baies sont très

élancées : 10,50 m de hauteur pour 0,70 m de

largeur. Outre le maître-autel réservé

au prieur, il y a deux chapelles au bout des nefs latérales,

une pour le curé de la paroisse, l'autre dédiée

à la Vierge. Une troisième chapelle est située

sous le clocher. L'intérieur est orné de retables

baroques.

Démolition

A défaut de gravures, reportons-nous aux souvenirs

d'Auguste Broutin, témoin

oculaire de la démolition : Nous

croyons la voir encore, vers 1825… Ses piliers, composés

chacun d'un faisceau de colonnettes gothiques, ne supportaient

plus les voûtes effondrées de ses nefs. Deux

rosaces, dépouillées de nervures et de vitraux,

laissaient passer aux deux bras du transept un jour sans mystère,

et les grandes baies du chœur livraient à tous

les orages le sanctuaire désert...

Octave de la Bâtie nous apporte aussi quelques informations sur l'aspect du clocher.

Ce sont de lointains souvenirs d'enfance : Dans

ma jeunesse, en venant à Montbrison, mon attention

était attirée par le clocher de Savigneux qui

me semblait faire le pendant du clocher actuel de Notre-Dame

d'Espérance : deux rangs de fenêtres placés

comme l'un au-dessus de l'autre… Quand je le vis disparaître

cela me fit un véritable chagrin tant il me semblait

instinctivement que cela gâtait le paysage…

Passe la Révolution.

Le prieuré est vendu comme bien national, la paroisse

supprimée. Les bâtiments en mauvais état

servent de dépôt de mendicité puis d'asile.

En 1830, un entrepreneur en bâtiments,

le sieur Zanoly de Montbrison,

possèdent les ruines. Il en vend peu à peu les

matériaux jusqu'à la totale disparition de l'église.

Plusieurs maisons de Montbrison sont bâties avec ses

pierres rue des Moulins, quai

des Eaux-Minérales, boulevard Lachèze et rue Saint-Jean.

Que reste-t-il de

Sainte-Croix ?

En 1850, selon Ogier, une magnifique

ferme est installée dans les dépendances

du prieuré. Et aujourd'hui, de l'ancien prieuré,

il ne reste plus rien, sinon, peut-être un portail marqué

d'une date. Et c'est bien dommage pour Savigneux…

Joseph Barou

[la Gazette du 24 août 2007]

*

* *

Le prieuré

Sainte-Croix de Savigneux

Fondation

du prieuré

Les communes actuelles sont, pour la plupart, issues des paroisses

de l'Ancien Régime qui correspondaient elles-mêmes

à des communautés d'habitants fort anciennes. Pour

comprendre la situation actuelle de Savigneux, ses limites territoriales

et sa proximité d'avec Montbrison, il est indispensable

de connaître son histoire sur le plan religieux. Cette histoire,

jusqu'à la Révolution, se confond pratiquement avec

celle de son prieuré car Savigneux doit son existence aux

disciples de saint Benoît.

On a peu de précisions sur la fondation du prieuré

de Savigneux qui intervient avant l'an mil. Selon Auguste Broutin

elle aurait eu lieu en 930 à l'initiative d'un comte de

Lyon et de Forez, Gérard ou Arthaud 1er, mais la charte

de fondation ne nous est pas parvenue. Pierre Roger Gaussin, très

prudemment, indique qu'il pourrait avoir été fondé

par les comtes de Lyon et de Forez au Xe siècle et qu'il

est attesté dès 1116 .

Quelques moines bénédictins installent au bord du

Vizézy un petit monastère dédié d'abord

à saint Nizier puis à la Sainte Croix au lieu aujourd'hui

nommé Bicêtre. Ils entreprennent de défricher

le voisinage, un territoire peu engageant, bas, humide et couvert

de forêts. A deux kilomètres plus au sud se trouvent

les restes de la ville gallo-romaine de Moingt (Aquae Segetae)

et réduite à un petit village après avoir

été ruinée au IIIe siècle par les

invasions germaniques.

Bien que modeste le prieuré bénédictin de

Savigneux n'en est pas moins le plus ancien établissement

religieux de la région si l'on excepte, peut-être,

une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie

qui aurait été incluse dans l'enceinte d'un premier

château sur la butte volcanique de Montbrison. C'est aussi

l'un des plus anciens monastères du Forez après

Montverdun et Ambierle.

Cette ancienneté fait que le prieuré a juridiction

ecclésiastique sur un vaste territoire qui correspond aujourd'hui

aux communes de Montbrison, Savigneux, Moingt, Chalain-le-Comtal

et Boisset-lès-Montrond. Montbrison se réduit d'ailleurs,

vers l'an mil, à un petit village situé en bordure

du grand chemin de Forez près du ruisseau venant de Curtieu,

à l'emplacement de l'actuel faubourg de la Madeleine. L'église

dédiée à sainte Marie-Madeleine dépend

de la paroisse de Savigneux qui est, elle-même, sujette

du prieuré.

La paroisse de Savigneux

Les gens du voisinage fréquentent l'église du

prieuré et jusqu'en 1115 le prieur exerce directement

les fonctions de curé avec l'aide d'un moine comme vicaire.

La paroisse ainsi jointe au prieuré de Savigneux est

placée sous le vocable de saint Nizier. Après

le XIIe siècle, le prieur reste le curé primitif

et nomme à la cure de Savigneux, aux cures des paroisses

de Montbrison (Sainte-Madeleine, Saint-Pierre et Saint-André)

et de Saint-Julien de Moingt. Cette dernière paroisse

a comme annexe Sainte-Anne à Montbrison.

Cependant, le lieu étant trop inhospitalier, le prieuré

n'attire pas, semble-t-il, autour de lui beaucoup d'habitants

des environs.

Jusqu'au XVIIIe siècle il reste isolé contrairement

à ce qui se passe en d'autres lieux, à Champdieu

par exemple où une agglomération se forme auprès

du prieuré. La population peu nombreuse est éparpillée

dans des hameaux anciens mais chétifs avec, ici et là,

quelques châteaux ou maisons fortes : Cromirieu (Crémérieux),

Foris, Merlieu, Bullieu, Vaure...

En revanche une décision politique va décider

du développement de Montbrison. Vers 1075-1080, le comte

Arthaud II qui est en conflit avec l'archevêque de Lyon

fait bâtir - ou agrandir - le château sur la colline,

forteresse qui commande le grand chemin de Forez. En 1173, le

comte de Forez et l'archevêque de Lyon mettent un terme

à leur long conflit. Guy II abandonne ses possessions

en Lyonnais et Montbrison devient la capitale et le centre de

ses possessions.

Une agglomération se forme entre le château et

le Vizézy suivant l'axe nord-sud déterminé

par le chemin déjà existant. Les paroisses de

Saint-Pierre et surtout de Saint-André prennent de plus

en plus d'importance. Au XIVe siècle, Montbrison, en

plein essor, atteint une population de plus de 4 000 habitants,

nombre important pour l'époque. De 1428 à 1438,

la ville s'entoure d'une enceinte fortifiée. Le développement

de Montbrison ruine ainsi pour Savigneux toutes chances de devenir

une ville.

Selon une note datée de 1699 d'un auteur resté

anonyme , il y aurait eu autour du monastère un bourg

considérable qui aurait subsisté jusqu'au XIIe

siècle. Ce village se serait totalement dépeuplé

quand les comtes de Forez résidant à Montbrison

attirèrent les habitants en faisant faire une grande

enceinte de murailles autour de leur château situé

sur un rocher qui domine sur la plaine. Et, ajoute-t-il, les

guerres firent hâter le reste des habitants de Savigneux

de se renfermer dans la clôture nouvelle de ce fort, tellement

qu'à peine est-il resté une petite maison près

le monastère. L'explication est plausible mais il n'y

a, vraisemblablement, jamais eu beaucoup d'habitations autour

du prieuré. Et il est bien vrai que sur le plan dressé

en 1775 par le sieur Argoud, ne figure qu'une seule petite maison

dans le voisinage de Sainte-Croix.

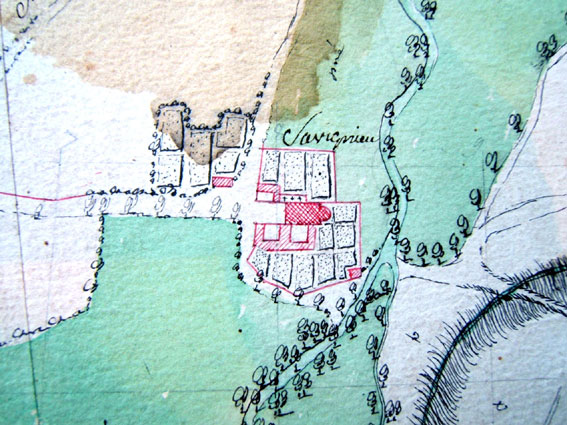

Extrait du plan

d'Argoud de 1775 (archives de la Diana)

Sous

la tutelle de la Chaise-Dieu

Le prieuré de Savigneux passe en 1116 sous la dépendance

de la puissante abbaye de la Chaise-Dieu. Il suit en cela d'autres

prieurés foréziens : ceux de Montverdun, l'Hôpital-sous-Rochefort,

Sainte-Eugénie de Moingt. Au XIIIe siècle cette

grande abbaye, la Rome auvergnate, a plus de trois cents moines

et de très nombreux prieurés, non seulement en

Auvergne mais aussi dans les provinces voisines et même

en Italie et en Espagne.

Avec onze moines, le prieuré de Savigneux a alors une

certaine importance puisqu'il compte trois "bénéfices"

comme ceux de Saint-Romain-le-Puy ou de Champdieu : celui du

prieur, celui du sacristain et un autre dit de la chapelle de

Saint-Thomas alors que nombre d'autres prieurés n'en

ont qu'un seul comme ceux de Moingt, Gumières, Marcilly,

Bard, Sail-sous-Couzan, Rochefort, Montverdun et Feurs (Randans).

Le prieur percevait des droits à Savigneux, Barges et

Boisset. Il recevait aussi des hommages comme, en 1251, celui

de Gaudemard d'Ecotay qui avait repris en fief les biens du

prieuré dans les paroisses de Savigneux et Moingt ou,

en 1313, celui de Pierre du Vernet pour ses biens à Boisset

.

Le

prieuré et les établissements religieux du voisinage

Toute la politique des prieurs va consister, au cours des siècles,

à essayer de préserver leurs droits et prérogatives

sur les établissements religieux voisins. Il en résulte

une interminable série de procès avec différents

niveaux de procédures et des appels successifs : le comté

de Forez, l'abbaye de la Chaise-Dieu, l'archevêché

de Lyon, le Saint-Siège à Rome. De temps à

autre, quand les plaideurs se lassent, une transaction aboutit.

Notons quelques dates pour situer les principaux différends

:

- 1193 : différend avec les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem

(commanderie dans le faubourg de Montbrison du même nom).

- 1198 : transaction entre Arthaud, prieur de "Savignieu-les-Montbrison"

et Pierre, maître et recteur de la maladrerie Saint-Lazare

de Moingt ; un moine de Savigneux sera aumônier de Saint-Lazare.

- 1198 encore : conflit entre Guy IV, comte de Forez et le prieur

de Savigneux à propos du terrain sur lequel doit être

bâtie Notre-Dame de Montbrison. La charte de fondation

du chapitre de la collégiale est tout de même promulguée

le 5 juillet 1223.

En 1224, l'archevêque de Lyon, Renaud, oncle de Guy IV,

donne raison au comte de Forez contre le prieur.

Le prieur en appelle à Rome et demande la démolition

de l'église dont le chœur est déjà

bâti. Il faut un bref du pape Honoré III, le 7

mai 1225, pour arriver à un arrangement entre les deux

parties : le prieur conserve ses droits de patronage. Le territoire

en question reste - indirectement - à la paroisse de

Savigneux. La chapelle Sainte-Anne, qui sert aussi à

l'aumônier de l'hôpital, sera desservie par un vicaire

du curé de Moingt, lui-même nommé par le

prieur. De plus une redevance sera versée par les chanoines

de Notre-Dame. En contrepartie, le prieur doit accepter la construction

de la nouvelle église.

- 1212 : procès intenté contre le "vicaire

perpétuel de Saint-André". En 1423 la paroisse

Saint-André, la plus peuplée de Montbrison n'a

pas encore de fonts baptismaux. On n'y célèbre

ni les mariages ni les funérailles.

- 1233 : conflit du même type que celui qui avait opposé

le prieur aux chanoines à cause de l'hôpital de

Montbrison qui avait été transféré

de l'enceinte du château sur la rive droite du Vizézy.

- 1277 : procès entre le prieur et la commanderie de

Saint-Antoine installée près de l'église

de la Madeleine à Montbrison.

- 1327 : traité passée entre le prieur et les

chanoines à propos du cimetière de Notre-Dame.

- 1431 : procès entre le prieur d'une part, le chapitre

de Notre-Dame et les Cordeliers d'autre part pour des questions

d'inhumation.

- 1448 : fin d'un litige entre le prieur de Savigneux et le

prieur de Moingt (en quelque sorte la Chaise-Dieu contre la

Chaise-Dieu) au sujet des limites des terroirs sur lesquels

chacune des parties levaient la dîme. Un accord intervient

le 16 avril entre l'abbé de la Chaise-Dieu, agissant

comme prieur de Moingt et le prieur de Savigneux .

- 1452 : transaction passé par le prieur Jean de Dyo

et plusieurs particuliers à propos de l'étang

.

- 1468 : accord entre le prieur de Savigneux et le chapitre

de Notre-Dame au sujet de leurs droits respectifs...

Ces querelles qui nous paraissent aujourd'hui des broutilles

montrent à quel point, dans la société

moyenâgeuse, les droits étaient imbriqués

et combien chacun tenait à ses prérogatives, si

minimes fussent-elles.

L'essor de Montbrison devenue capitale comtale gêne, bien

sûr, le prieuré tout proche. Les efforts déployés

par les prieurs freinent un peu son déclin. Cependant,

de procès en transactions, le prieuré perd peu

à peu la plus grande partie de son ancienne suprématie.

Progressivement, les paroisses montbrisonnaises s'émancipent,

obtenant fonts baptismaux et cimetières. Il ne lui reste

au prieur de Savigneux qu'une primauté d'honneur.

A la fin du XIVe siècle, selon les renseignements fournis

par les pouillés diocésains, le prieuré

de Savigneux apparaît encore comme un établissement

relativement riche parmi les maisons casadéennes. Ses

revenus le placent immédiatement après la Chaise-Dieu

et Gaillac .

Quelques

prieurs parmi les plus notables : abbé, évêque,

pape...

Frère Guillaume de la Roue, un prieur de Savigneux, moine

profès de la Chaise-Dieu, est choisi comme évêque

du Puy à cause de ses mérites. Il est sacré

par Urbain IV en 1263 et meurt en 1282 ayant rempli dignement

son office.

En 1250 frère Pierre de Vertolet est prieur de Savigneux.

Les moines de l'Ile-Barbe le choisissent comme abbé pour

remplacer son frère Geoffroi de Vertolet mort en 1268.

Pierre est considéré comme un bienfaiteur de l'abbaye

lyonnaise.

Mais le plus célèbre prieur de Savigneux est sans

conteste Pierre Roger. Issu d'une famille de petite noblesse

du Limousin il rentre très jeune à l'abbaye de

la Chaise-Dieu puis poursuit de brillantes études. Il

commence son éblouissante "carrière"

dans les ordres sacrés en devenant pour une courte période

prieur de Savigneux, avant de diriger une abbaye, de grands

diocèses et enfin toute la chrétienté quand

il devient le pape Clément VI dit le Magnifique (voir

encadré).

Le pape Clément VI le Magnifique : un ancien prieur de Savigneux

Pierre Roger (1291-1352),

qui fut prieur de Savigneux,

devenu le pape Clément VI

de 1342 à 1352 |

Pierre

Roger, second fils de Guillaume Roger et de son épouse

Guillaumette de la Monstre, est né en 1291 à

Rosiers d'Egletons (Corrèze).

Ce rejeton de la petite noblesse limousine est reçu,

en 1302, à l'abbaye de la Chaise-Dieu à l'âge

de dix ans. Profès dès 1305, il étudie

ensuite à Paris où, en 1323, il reçoit

la maîtrise et la licence en théologie. En

1326, il est déjà chargé de cours à

la Sorbonne et devient proviseur de ce collège.

Il est prieur de Savigneux pour une brève période

car il cède très vite sa charge à Maurice

de Châteauneuf. Il devient ensuite abbé de

Fécamp puis évêque d'Arras. En 1329,

il est archevêque de Sens, en 1330, archevêque

de Rouen. La même année, Philippe VI de Valois

qui apprécie son intelligence et son sens de la diplomatie,

le nomme chancelier du royaume. On le retrouve chargé

d'ambassade en Angleterre et en Avignon, auprès du

pape Jean XXII. En 1338, Benoît XII le fait cardinal. |

Pierre

Roger est élu pape, au premier tour et à l'unanimité,

le 7 mai 1342, sous le nom de Clément VI. Il continua

la tradition de Clément V qui avait choisi comme résidence

Avignon en 1309.

Son pontificat de 1342 à 1352 représente l'âge

d'or de la papauté avignonnaise (1342-1352). Bien qu'ancien

moine bénédictin, il déteste l'austérité.

Il dépense sans compter, dilapide les finances du Saint-Siège

mais y gagne le titre de "Clément le Magnifique".

Il s'entoure d'une cour brillante, fait décorer le palais

des Papes et entreprendre de nombreux travaux dont la restauration

du pont d'Avignon. Il rachète à la reine Jeanne

de Sicile la ville d'Avignon pour 80 000 florins d'or. Amoureux

des arts et mécène, il protège les artistes

dont le poète Pétrarque devenu son ami.

Il favorise aussi sans vergogne sa famille

et ses compatriotes limousins. Il dira après son élection

: "Je planterai dans l'Eglise de Dieu un tel rosier

de Limousin, qu'après cent ans il aura encore des racines

et des boutons".

A côté de ces défauts bien visibles, la

fin de son pontificat met en valeur un beau comportement que

les historiens lui reconnaissent volontiers. Lors de l'épidémie

de peste qui ravage Avignon, Clément VI refuse de fuir

la ville, fait soigner les malades et prend en charge les orphelins.

Surtout, il défend avec vigueur les Juifs qui sont accusés

d'avoir provoqué l'épidémie . Faisant preuve

d'ouverture d'esprit il autorise les autopsies et lutte contre

le fanatisme en interdisant en 1349 les processions de flagellants.

En

1414 le prieuré de Valfleury (lieu de pèlerinage,

à 5 km de Saint-Chamond) est annexé par Savigneux.

Cette dépendance durera plus deux siècles, jusqu'en

1744, bien que dès 1688 Valfleury soit confié

aux Lazaristes et passe donc, en fait, aux mains de cette congrégation.

L'abbatiale Saint-Robert, la Chaise-Dieu,

Haute-Loire

Armes

de Clément VI

En 1466, le prieur de Savigneux est choisi parmi les chanoines

de Notre-Dame, ce qui est une manière élégante

d'éviter les conflits avec le puissant chapitre de la

ville. Le prieur est alors Renaud de Bourbon, fils naturel de

Charles II, duc de Bourbon et d'Auvergne et comte de Forez.

Renaud est aussi prieur de Montverdun. Il deviendra ensuite

archevêque de Narbonne. On peut voir sa pierre tombale

dans le transept sud de l'église de Monverdun dans laquelle

il est enterré. Il fut sans doute le premier prieur commendataire

du prieuré de Savigneux en 1466-1467.

Le système de la commende veut que le prieur ne réside

pas sur place. Un prieur "claustral" le représente

mais, le plus souvent, il se désintéresse complètement

du prieuré se contentant d'en percevoir les revenus.

C'est particulièrement néfaste pour les petits

monastères qui périclitent rapidement.

Le prieur suivant est un autre fils naturel du comte de Forez,

Hector de Bourbon qui, lui, deviendra plus tard archevêque

de Toulouse.

En 1600, le prieur est Grégoire Perrossel. Le prieuré

possède alors des vignes près de Montbrison, à

Pierre-à-Chaux et près du faubourg de la Croix.

Le 7 mai il consent à l'affranchissement d'une dîme

sur une vigne sise au Royat, près de Montbrison, en faveur

de Benoît Fasson, marchand à Montbrison moyennant

la redevance d'un demi baril de vin .

Longue

période de décadence

Les

guerres de religion

Les guerres de religion n'arrangent pas les choses. Selon une

note trouvée dans les archives du prieuré, l'année

1562 fut particulièrement néfaste :

La ville de Montbrison fut mise au sac et au pillage par les

hérétiques, qui y commirent les plus inhumaines

et barbares cruautés des tirans du paganisme ; particulièrement

dans le monastère de Savignieu qui fut ruiné et

brûlé de fond en comble, avec tout ce qu'il y avait

de plus précieux, comme ornemens d'églises, reliques

et papiers.

En 1614, les bâtiments sont dans un triste état

: Le couvent du prieuré et les bastimentz d'icelluy sont

en danger de ruyne, une partie estant déjà tombée.

Les

ressources du prieuré

En 1649, le prieur donne à ferme les biens du prieuré

pour la somme de 2 000 livres à payer annuellement. De

plus le preneur doit fournir de l'argent et des prestations

en nature aux curés dépendant du prieuré

:

- 18 livres d'argent, 8 ânées de vin, 2 setiers

de seigle et un setier de froment au curé de Savigneux

;

- 17 setiers de froment et 6 setiers de seigle au curé

de Chalain-le-Comtal ;

- 200 livres au curé de Saint-Pierre de Montbrison ;

- 18 livres au curé de Saint-André ;

- 8 ânées de vin, 2 setiers de seigle et un setier

de froment pour les pauvres de Savigneux.

- 2 setiers de seigle au sonneur de cloche du village ;

et enfin

- 6 livres 10 sous à l'abbaye de la Chaise-Dieu .

Mise en commende, diminution du nombre des religieux, ressources

qui faiblissent… le déclin est inéluctable.

La

visite pastorale de 1662

Le procès-verbal de la visite pastorale effectuée

à Savigneux le 19 juin 1662 par Mgr Camille de Neuville,

archevêque de Lyon, nous montre comment, pratiquement,

cohabitent la paroisse et le prieuré :

Comme à Savignieu il y a un

prieuré et une parroisse, l'églize est divisée

en deux parties. Le bas est occupé par les religieux,

ou pour mieux dire, il l'estoit autrefois, car le prieuré

estoit conventuel et entretenoit onze religieux. Mais ils ont

esté transférés à la Chaize-Dieu

et il n'y a qu'un sacristain à Savignieu dont le prieuré

dépend de l'abbaye susdite de la Chaize-Dieu et est de

mesme ordre qui est celuy de Saint Benoist.

Dans la partie de dessus qui est soutenue par un plancher et

est moitié carrellée, moitié boisée,

le curé fait ses fonctions curiales. Il y a en cette

partie un grand autel et une chappelle du costé de l'évangile.

Le Saint Sacrement ne repose point en cette partie, mais seulement

sur l'autel du chœur de la partie inférieure de

l'églize qui est celuy des religieux.

En procédant à la visite du Saint Sacrement sur

ledit autel, le chœur et le tabernacle ont esté

ouverts par le sacristain, et le St Sacrement a esté

trouvé dans un ciboire d'argent. Il y a aussi un soleil

d'argent et une pixide pour le saint viatique.

Le luminaire de la parroisse est entretenu d'aumosnes. Le calice

n'a que la couppe d'argent. Il y a 2 chazubles, deux devants

d'autel et du reste suffisamment.

Sur le grand autel paroissial il y a commission de messes fondée

du patronage du prieur de Savignieu. Messire Blaise Soret, curé

de St-André de Montbrison, est prébendier. Le

service est d'une première messe tous les dimanches.

On n'a sceu en dire le revenu.

La confrérie du Rosaire est establie en cet autel dédié

à la Croix.

Le nombre des communians est d'environ 200.

Messire Claude Henrys est curé depuis le 22 de juillet

1642. Il a pour revenu une portion de dixme de 300 livres. Ces

registres et capacités sont en bon estat.

Le prieur est nominateur.

Les saintes huiles et fonts baptismaux sont en deu estat.

La maison curiale l'est aussy et le clocher est garni de 4 cloches.

Le cimetière est déclos et le curé a promis

qu'il le ferrait clorre à ses dépens.

L'église Sainte-Croix est alors curieusement aménagée.

Un plancher coupe la nef en deux déterminant une sorte

d'église basse ou crypte à l'usage exclusif des

moines et une église haute pour le service paroissial.

L'église semble décemment tenue.

Les derniers prieurs

Dom Pierre Sauret (ou Soret) entreprend la construction de deux

dortoirs de chacun six chambres, un cloître, "le

tout fort régulier et commode". Il fait aussi bâtir

un deuxième clocher où trois cloches sont installées.

Ces travaux relativement importants semblent indiquer qu'il

y a une embellie pour le prieuré après une longue

période de décadence.

Autre signe de cette timide renaissance. Le 13 octobre 1683,

le prieuré bénéficie d'une donation de

livres. Messire Pierre Manis, chanoine de Saint-Paul de Lyon

et prieur commendataire de Savigneux, offre 28 ouvrages aux

moines de Sainte-Croix. Il s'agit de la Bible, des œuvres

des Pères de l'Eglise et d'ouvrages de théologie.

Les religieux de Savigneux devront dire chaque jeudi à

perpétuité une messe basse pour la gloire de Dieu

et le salut du donateur et des siens . Le prieuré compte

alors trois moines : Pierre Sauret, le prieur claustral, Aymard

de Floris, titulaire de la prébende de Saint-Thomas et

Balthazard Desmolins.

Dom Pierre Sauret qui s'était fait une grande réputation

par sa vertu et sa prudence meurt à Savigneux l'an 1687.

Le Révérend Père Aymard de Flory qui lui

succède étonne les gens du pays par son adresse

manuelle. C'était un artisan très habile qui "se

rendoit fort utile par son industrie, travaillant en menuiserie

et au tour aussy proprement qu'un maître de profession"

. Il est probable qu'il utilise ses compétences en effectuant

des travaux pour les gens du voisinage afin de procurer quelque

ressource au prieuré.

Il y a toujours de fréquents procès entre le prieur

et le curé de Savigneux qui utilisent le même sanctuaire

: disputes à propos du grand autel qui est réservé

au prieur, que l'archevêque de Lyon veut visiter au cours

des tournées pastorales, querelle en 1678 au sujet des

fonts baptismaux... En 1682 c'est un ormeau planté devant

la porte du monastère qui est l'objet du litige : il

faut déterminer à qui reviendront les branches

après élagage !

En 1713, le prieur commendataire est Jean Bonnet, prêtre

de la congrégation de Saint-Lazare et le prieur claustral

Dom Arnaud Dazellest. Le couvent héberge deux autres

moines : Dom Gabriel Béal et Dom François Chamuron

.

D'autres procédures suivent en 1714 et en 1735.

En 1728, selon la déclaration faite à l'assemblée

générale du clergé de France , les revenus

du prieuré permettent la nourriture et l'entretien de

6 religieux et de 3 domestiques. Cependant, selon Broutin, le

prieuré n'est plus considéré comme un couvent

mais comme un simple hospice pour deux ou trois moines vieux

ou infirmes que l'abbaye de la Chaise-Dieu y envoyait, quand

leur âge ou leur santé imposait le repos, ou demandait

un climat plus doux... Vers 1730, le couvent est presque toujours

vide, avec des bâtiments qui menacent ruine et le jardin

inculte.

En 1751, les moines, sans doute pour accroître leurs ressources,

prétendent exercer les fonctions curiales...

Dom Jean Marie Palerne prend possession de la prébende

dite de Sainte-Croix et de Saint-Thomas, le 15 février

1738. Le prieur commendataire est alors Jean Couty, supérieur

général de la congrégation de Saint-Lazare

et le curé de Savigneux Messire Jacques Fargeix .

Procès

avec Pierre Chappuis de Villette

En 1700, le prieur et les moines sont en procès avec

Pierre Chappuis de Villette au sujet d'aménagements que

ce dernier a fait effectuer le long du Vizézy. Ces travaux

auraient endommagé un terre chènevière

et un pasquier (pâture) de 4 métrées dépendant

du prieuré et bordant aussi la rivière.

Pour terminer la contestation, le 2 mai 1700, les moines vendent

cette terre au seigneur de Villette pour la somme de 350 livres.

Il est convenu que jusqu'à ce les moines trouvent à

placer cette somme en achetant un nouveau terrain, M. Chappuis

de Villette gardera les 350 livres et leur versera une rente

d'un sol par livre (5 pour cent). La vente est passée

au monastère par Duby, notaire royal, le 2 mai 1700.

Les moines sont alors au nombre de cinq : Dom Charles Mathieu,

prieur claustral, Dom Joseph Faure, Dom Jean Maurat, Dom François

Simonnet, Dom Joseph Gadaud, tous prêtres et religieux

.

Le

pigeonnier des moines

Le prieuré possède deux pigeonniers dans le clos

qui l'entoure. Un plan de 1775 donne une idée de la disposition

des bâtiments. L'église est orientée à

l'est comme il se doit. Son côté nord jouxte un

clos rectangulaire dont une petite partie, tout contre l'église,

sert de cimetière aux moines. Au sud, l'habitation des

religieux et le cloître sont accolés à l'église

prieurale. Un deuxième clos entoure le couvent. Les pigeonniers

sont probablement les deux bâtiments carrés situés

en bordure du clos, tout près du Vizézy. Il s'agit

de deux tours en pisé ressemblant aux pigeonniers traditionnels

dont nous possédons encore quelques spécimens

en Forez.

Les moines louent leurs deux pigeonniers à un aubergiste

de Grézieux-le-Fromental pour la coquette somme de cinquante

livres, cinquante-trois livres en fait, puisque à ce

fermage s'ajoute la fourniture de douze couples de pigeons estimés

à cinq sols le couple.

Quel était donc l'importance de ces deux pigeonniers

et quel intérêt économique présentaient-ils

? Un couple de pigeons peut, si les conditions sont favorables,

élever de dix à seize pigeonneaux chaque année.

Pour récupérer le seul montant du fermage, le

preneur devait vendre plus de 400 pigeonneaux. Il est vrai qu'il

pouvait aussi disposer de la précieuse colombine, engrais

très apprécié... Les deux colombiers du

monastère pouvaient donc héberger de nombreux

pigeons adultes, probablement plusieurs centaines.

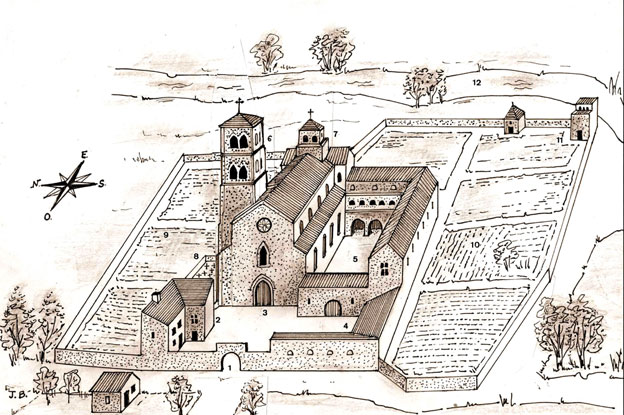

Essai de reconstitution du prieuré

Sainte-Croix de Savigneux

aujourd'hui totalement disparu

1 - Entrée

du prieuré.

2 - Presbytère de Savigneux.

3 - L'église de style gothique, à trois

nefs.

4 - Bâtiments d'exploitation et logement du jardinier.

5 - Cloître et logis des moines.

6 - Grand clocher, "assez considérable",

au-dessus d'une chapelle

donc au-dessus d'une basse nef.

7 - Petit clocher, construit à la croisée

du transept et de la nef.

8 - Cimetière de Savigneux.

9 - Jardin du curé.

10 - Jardin des moines.

11 - Pigeonnier des moines.

12 - Vizézy.

*

* *

Ferme

de deux pigeonniers au prix de 50 livres

passée

par les prieur et religieux

du

monastere de Sainte Croix de Savignieu

à

Sieur Jean Perrin hoste de Grézieux du 8 avril 1736

Pardevant le notaire royal au bailliage de Forest reservé

pour la ville de Montbrison soussigné et en présence

des temoins cy-après nommés furent présents

Dom Jean Palerne prieur claustral du monastère de S[ain]te

Croix de Savignieu Dom Jean Antoine Pelardy, frère Gabriel

Geoffrenet, frère Laurent Javelle, tous religieux dud[it]

Monastere,

lesquels de leur bon gréz et volontéz ont assencée

et affermé a S[ieu]r Jean Perrin, hoste du bourg de Grezieu

icy present et acceptant, a scavoir deux pigeonniers dependant

dud[it] monastere scitué dans l'enclos et jardins desd[its]

religieux ainsy qu'ils se contiennent et comportent et ce pour

le temps et espace de six années entières et consécutives

qui commanceront au premier jour du mois de may prochain et a

pareil jour finiront lesd[ites] années finies et resolus,

pendant lequel temps le sr Perrin preneur promet et s'oblige de

bien et duement nourrir les pigeons jusques au premier may de

l'année mil sept cent quarante deux que la presente ferme

finira,

Laquelle est faitte moyennant le prix et somme de cinquante livres

par chacune année payable en un seul terme dont le premier

commancera a la Toussaint prochain et douze paires de pigeons

aussy annuellement et au cas que lesd[its] religieux ne prennent

point lesd. douze paires de pigeons led[it] Perrin les payera

a raison de cinq sols la paire et sy lesd[its] religieux en ont

besoin de surplus ils les luy payeront a raison de cinq sols sans

préjudice de six bichets de pezettes que led[it] preneur

s'est obligé de délivrer aux termes du précédent

bail et qu'il promet payer auxd[its] religieux a requeste

ainsy convenus promis observer et ny contrevenir a peyne de depens

dommages et interest par promesse obligation de biens et propre

personne dud[it] preneur qui jouira desd[its] pigeonniers en bon

pere de familles et fournira a ses frais auxd[its] dom et religieux

expéditions des presentes a requeste soudmissions renon[ciations]

et clauses necessaires

fait et passé audit Savignieu dans la salle dudit monastere

le huitiesme avril mil sept cent trente six en présence

de sieur Jean Baptiste Fasson praticien de la ville de Montbrison

de present audit Savignieu, de François Mollin cuisinier

desd[its] dom et religieux demeurant actuelement audit Savignieu,

temoins requis desquels led[it] sr Fasson a signé avec

lesd[it] sieurs bailleurs et ledit preneur a déclaré

ne scavoir signer de ce enquis et somméz soit con[tro]llé

Jean Palerne, prieur J. A. Pelardy Fasson Bochetal notaire royal

fr. Gabriel Geoffrenet fr. Laurent Javelle

Con[tro]llé a Montbrison le 21 avril 1736 Reçu douze

sols [signé] Levacher

*

* *

Vers

la suppression du prieuré

De

1752 à 1755 le prieur est Jean-Charles-François

Legros, docteur en théologie de la faculté royale

de Navarre, chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris.

Peu à peu les ressources du prieuré diminuent :

dîmes et rentes sont vendues. Le montant total du fermage

passe de 5 800 livres en 1757 à seulement 1 700 livres

en 1771 .

En 1770 il reste seulement les produits du vaste clos qui entoure

le couvent, de l'étang voisin qui existait déjà

en 1452 , d'un pré de 18 métérées

situé au lieu-dit Champage, d'une terre de 12 métérées

à Montrouge et de deux domaines : le grand et le petit

Vergnon. Les revenus s'élèvent à 8 300 livres

mais les charges sont de 7 523 livres. Il faut notamment verser

des portions congrues aux curés de Savigneux, Saint-Pierre

et Saint-André. Il ne reste que 777 livres, une somme insuffisante

pour permettre à trois moines de subsister. Chaque année

l'abbaye de la Chaise-Dieu doit donc verser un secours de 1 300

livres à sa filiale de Savigneux.

Dès 1771, la réunion du prieuré de Savigneux

avec le collège de l'Oratoire de Montbrison est décidée

pour 100 livres de rente annuelle à verser à la

Chaise-Dieu mais l'année suivante l'accord est annulé.

Il sera repris dix ans plus tard .

Le

prieur Rat de Mondon

An 1773, après le décès de Donzeau de Saint-Pons,

le prince de Rohan, abbé commendataire de la Chaise-Dieu,

attribue le prieuré de Savigneux et l'église de

Valfleury sa filiale à un autre membre du haut clergé.

Il s'agit de Messire André Rat de Mondon, qui cumule de

nombreuses charges : prêtre du diocèse de Poitiers,

vicaire général du diocèse de Bordeaux, lecteur

ordinaire du roi, avocat spécialisé en droit canon

au parlement de Paris pour le clergé de France et le comte

de Provence... Il réside à Paris, rue du Four, dans

la paroisse de Saint-Sulpice du faubourg Saint-Germain.

Le nouveau prieur commendataire désigne un homme de loi

montbrisonnais pour représenter ses intérêts

à Savigneux : Antoine Chavassieu, un procureur ès

cours de Forez .

Ce dernier est aussitôt chargé de donner en ferme

tous les biens du prieuré à l'exception du logis

prieural et de l'habitation des moines. La ferme de tous les revenus

et produits temporels du prieuré est passée le 2

novembre 1773 . A la suite d'enchères, elle est adjugée

pour 9 ans et pour la somme annuelle de 10 050 livres à

Joseph Riboulet, marchand, et Charles-Joseph Cibost. bourgeois.

Outre la ferme de 10 050 livres et celle de 1 560 livres payées

à Maître Chavassieu pour pot de vin , les preneurs

ont des charges en nature :

- 40 boisseaux de seigle à la prieure de Saint-Thomas (à

cause de la dîme de Champ).

- 8 ânées de vin pur et marchand au curé de

Savigneux (à cause de la dîme en vin de Savigneux).

- 3 setiers et huit boisseaux de seigle et 25 poignées

de chanvre au curé de Savigneux (à cause de la dîme

en grains de Savigneux).

- 2 setiers de blé au sonneur de cloches de Savigneux.

- 2 setiers de seigle aux recteurs de la maison de Charité

de Montbrison.

- 6 setiers de froment et 8 setiers de seigle au curé de

Chalain (au titre de la dîme de Chalain-le-Comtal).

Les

preneurs s'engagent à payer les charges qui reviennent

au prieur et qui sont donc déduites de la somme de 10 050

livres. Ils verseront notamment 900 livres pour le curé

de Saint-André de Montbrison et ses 2 vicaires, 700 livres

pour celui de Saint-Pierre et son vicaire, 200 livres pour le

curé de la Madeleine, 500 livres au curé de Champ,

84 livres au curé de Saint-Bonnet-le-Courreau, 20 livres

au curé de Chalain-le-Comtal, 65 livres au curé

de Savigneux.

Le nouveau prieur entre aussitôt en conflit avec l'abbaye

de la Chaise-Dieu. Il tient pourtant sa nomination de Mgr de Rohan,

abbé commendataire du monastère auvergnat. Il reste

un seul moine bénédictin à Savigneux, Dom

Lagorrée. Il s'efforce de lui faire quitter les lieux.

Le 22 décembre 1773, son procureur se rend au prieuré

et somme le religieux bénédictin qui est venu y

habiter depuis quelque temps de se retirer dans son monastère

conventuel et de vider les lieux . Messire Rat de Mondon veut

bien le prieuré mais vide de tout moine.

Dom Lagorrée réplique qu'il réside à

Savigneux par ordre de ses supérieurs légitimes

et que le prieur n'a aucun droit de lui intimer un tel ordre.

D'autre part, explique-t-il, tous les biens du prieuré

appartiennent à la Chaise-Dieu et doivent lui revenir en

cas d'abandon total de la vie conventuelle. De plus, de nombreuses

fondations doivent être acquittées sur les lieux

et c'est lui qui s'en acquitte. Selon Dom Lagorrée, s'il

n'y a plus de conventualité à Savigneux c'est parce

que le prieur ne verse pas suffisamment de fonds.

Des revenus insuffisants pour un minimum de moines, l'abbaye de

la Chaise-Dieu qui s'obstine à garder un représentant

à Savigneux, un prieur qui voit les choses de très

loin, à la veille de la Révolution la situation

est inextricable.

Rat de Mondon ne semble pas avoir obtenu satisfaction car, en

1782, un moine occupe encore le prieuré de Sainte-Croix.

Il entame aussi un procès contre les consuls et collecteurs

de taille de Montbrison à cause des impositions qu'il conteste

.

Suppression

du prieuré

Inévitablement on s'achemine vers la disparition du prieuré.

C'est chose faite en 1781. Par décret du 6 septembre, l'archevêque

de Lyon, Antoine de Montazet, supprime le prieuré de Savigneux.

Les biens et revenus sont réunis au collège de Montbrison.

L'église, le clocher et les cloches sont attribués

à la paroisse de Savigneux tandis que les meubles, livres,

linges et vases sacrés reviennent à la Chaise-Dieu.

Titres et bénéfices sont supprimés.

Les Oratoriens qui régissent le collège de Montbrison

auront annuellement la charge de verser 500 livres à un

jeune étudiant choisi par l'abbé de la Chaise-Dieu,

devront payer aux curés de Saint-Pierre et de Saint-André

de Montbrison 500 livres chacun et donner 2 livres de cire à

la Chaise-Dieu. Enfin l'archevêque de Lyon se réserve

le patronage des cures dépendant auparavant du prieuré.

Pour Savigneux l'archevêque choisira le curé parmi

trois candidats que lui présenteront les Pères de

l'Oratoire de Montbrison.

L'abbaye de la Chaise-Dieu fait, naturellement, opposition à

la décision de l'archevêque de Lyon mais n'est pas

suivie par son abbé commendataire, Louis-René-Edouard,

prince de Rohan, cardinal-évêque de Strasbourg, grand

seigneur très peu soucieux des intérêts de

son monastère auvergnat.

En 1782 un seul moine, Dom Philippe Viaud, réside encore

à Savigneux. Les Oratoriens prennent possession du prieuré

de Savigneux le 7 octobre 1783 en présence de M. Benoît,

curé de la Madeleine, et archiprêtre. En 1785 meurt

Antoine Rat de Mondon. C'est pour Savigneux la fin de plus de

huit siècles de présence monastique. Un père

de l'Oratoire est désormais chargé de desservir

la paroisse. Quant à la paroisse, elle est supprimée

après le départ du curé constitutionnel.

Une

pauvre paroisse de plaine

A côté du prieuré subsistant presque dans

l'indigence, la paroisse de Savigneux peut alors être considérée

comme pauvre ainsi que beaucoup de villages de la plaine. En 1680,

elle compte 65 feux et paye moins de 800 livres de taille, 12

livres environ par feu. Les paroisses des monts du Forez sont

beaucoup plus imposées : Sauvain, qui a le même nombre

de feux, verse le triple, Lérigneux presque quatre fois

plus par feu . Cela tient au fait qu'à Savigneux les ordres

privilégiés, noblesse et clergé, détiennent

directement une part importante des terres, sous forme de grands

domaines, et que les journaliers, paysans sans terre, sont nombreux.

En outre le climat est malsain à cause d'un terroir mal

drainé et les habitants souffrent des fièvres. Dans

la montagne, au climat rude mais salubre, il y a en revanche une

forte proportion de petits et de moyens laboureurs, paysans propriétaires

de leurs terres.

*

* *

Avril

1789 : Claudine, enfant trouvée

à la porte de la cure de Savigneux...

Au cours des 18e et 19e siècles, plusieurs milliers d'enfants

abandonnés à Montbrison ont été recueillis

par les hôpitaux de Montbrison, l'hôtel-Dieu Sainte-Anne

et la Charité. C'est le cas de la petite Claudine exposée

à Savigneux en avril 1789.

Devant les recteurs de Sainte-Anne

Le 28 avril, André Lombardin et sa femme Claudine Golin

portant un enfantelet entrent timidement dans le parloir du bureau

de l'hôtel-Dieu. Là siègent gravement un digne

chanoine de Notre-Dame et trois bourgeois. Ce sont des directeurs

de l'hôpital. Ils ont aussi convoqué les notaires

Bourboulon et Chantemerle. De quoi s'agit-il ? De la remise à

l'hôtel-Dieu d'un enfant trouvé, une fillette âgée

de quelques jours.

Vers minuit, alors qu'il pleuvait fort

Ces bonnes gens habitent la cure de Savigneux, tout près

de l'église Sainte-Croix. Dans la nuit du 9 au 10 avril,

vers minuit "dans le plus profond sommeil, ils sont éveillés

par des coups multipliés qu'ils entendent frapper à

la porte d'entrée de leur domicile" .

André Lombardin et sa femme se lèvent et, de la

fenêtre, demandent ce qui se passe. On leur répond

de la ruelle "qu'on vient d'exposer un enfant à leur

porte, de le lever promptement" sinon "qu'il va périr

et de le faire baptiser". En effet, cette nuit-là,

il pleut très fort. Et aussitôt, dans la nuit, s'enfuient

"un homme et une femme à eux inconnus".

Les époux trouvent effectivement à leur porte "un

enfant emmailloté qui crie, placé dessous l'égout

du couvert... les eaux pluviales tombent et il est déjà

[trans]percé..."

Le procès-verbal précise : "Les mariés

Lombardin et Golin pour empêcher le dépérissement

certain de cet enfant n'ont rien de plus pressé que de

le lever et de l'emporter dans leur domicile où ils le

réchauffent et lui changent de linge".

Refus du seigneur de Savigneux

Le lendemain, ils s'empressent de raconter ce qui s'est passé

au curé de Savigneux, "lequel sieur curé baptise

l'enfant sous le nom de Claudine". Le jour suivant, ils vont

chez M. de Meaux, lieutenant général, auquel ils

présentent les faits et demandent, en sa qualité

de seigneur de Savigneux, de s'occuper de l'enfant "exposé".

Mais M. de Meaux "fait refus de se charger dudit enfant".

André et Claudine sont charitables mais pauvres. Simples

journaliers, ils expliquent qu'ils "ont fourni les aliments

à cet enfant depuis le jour de son exposition mais qu'ayant

eux même des enfants, se trouvant sans fortune" ils

ne peuvent s'en charger plus longtemps. Ils n'ont agi "que

par un principe de charité et d'humanité".

La petite Claudine devient donc "enfant de l'hôpital"

de Montbrison. Elle est placée aussitôt en nourrice,

dans les monts du Forez. A sept ans, si elle vit encore, elle

entrera à la Charité jusqu'à ce qu'elle puisse

"prendre une condition", devenir servante chez un bourgeois

ou dans quelque ferme. Un bien pauvre destin ! Heureux si elle

n'a pas un enfant qu'à son tour elle devra abandonner car

il y a une sorte de cycle de la misère...

*

* *

La

vente du prieuré et du presbytère de Savigneux

Le vingt-neuf pluviôse an 5, le prieuré est vendu

au citoyen Antoine Forest, marchand clincailler demeurant à

Montbrison pour 86 446 F. L'acte de vente nous fournit une intéressante

description des bâtiments et des terrains.

Le prieuré qui est accolé à l'église

comprend alors :

- Un corps de bâtiment formant trois ailes, donc en U, avec

une cour au milieu (le cloître). Le rez-de-chaussée

comporte dix pièces. Dans l'aile du sud il y a, au-dessus,

un vaste grenier, dans le corps central, cinq chambres (le logement

des moines), dans la troisième aile, deux chambres et des

latrines. Seule cette dernière partie possède un

second étage distribué en deux chambres et un cabinet.

C'était là, vraisemblablement, le logement du prieur.

L'ensemble mesure 81 pieds de long soit un peu plus de 26 m.

- Des locaux d'exploitation agricole qui joignent les bâtiments

d'habitation, toujours au sud de l'église. Plusieurs remises

(des chapits foréziens), une écurie et une fenière

(autre mot local pour désigner le fenil) sont en mauvais

état. Parfois il n'en reste presque rien. On trouve ainsi

un emplacement de bâtiments hors de service.

- Un jardin de 3 métérées (environ 2 850

m 2) entourant le prieuré. Un pigeonnier est installé

dans ce clos tout près de la rivière. Mais le lot

le plus important est l'étang "prenant sa source à

la rivière de Vizézy" qui mesure 177 métérées

soit presque 17 hectares.

Antoine Forest achète le même jour, 29 pluviôse

an 5, la cure de Savigneux pour la somme de 2 614 francs. Il s'agit

d'une modeste maison en "L" avec au rez-de-chaussée

cuisine, salon, écurie, cave et, à l'étage,

chambres, grenier et fenière. Elle est entourée

d'un jardin de trois métérées sur lequel

est bâti un pigeonnier.

Notons que l'église et le cimetière, devenus propriétés

de la commune ne figurent pas dans la vente du prieuré.

*

*

*

Avec l'aliénation des biens de l'Eglise, une étape

importante s'achève pour Savigneux qui est en grand danger

de disparaître en tant que collectivité. Sans église

ni bourg, il ne reste aucun lieu pour rassembler la population.

Certes, après la Révolution, une commune subsiste,

mais les édiles sont contraints de se retrouver dans un

cabaret isolé à la croix Meyssant. La population

est clairsemée et décimée par la fièvre.

Au cours du 19e siècle, Savigneux risque plusieurs fois

d'être réuni à Montbrison. Il faut attendre

le début du 20e siècle pour que se produise une

véritable renaissance.

Joseph

Barou

(Extrait de : Savigneux,

hier et aujourd'hui, ouvrage édité

par la ville de Savigneux avec la participation de membres de

la Diana, Maury imprimeur, 2005)

Restes du portail

du prieuré Sainte-Croix

Voir aussi la

page

Savigneux

textes

et documentation : Joseph Barou

questions,

remarques ou suggestions :

s'adresser :

|

|

Mis

à jour le 20 novembre 2010

|

|

|