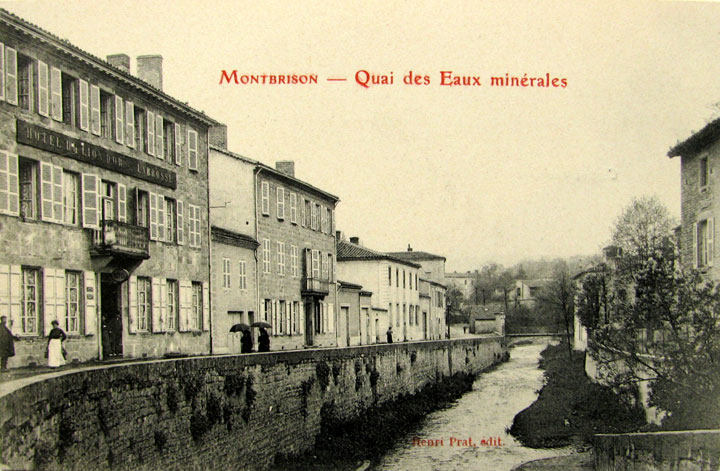

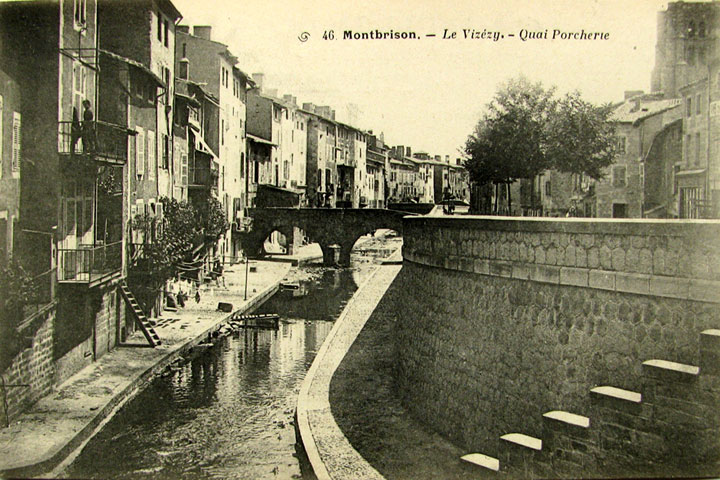

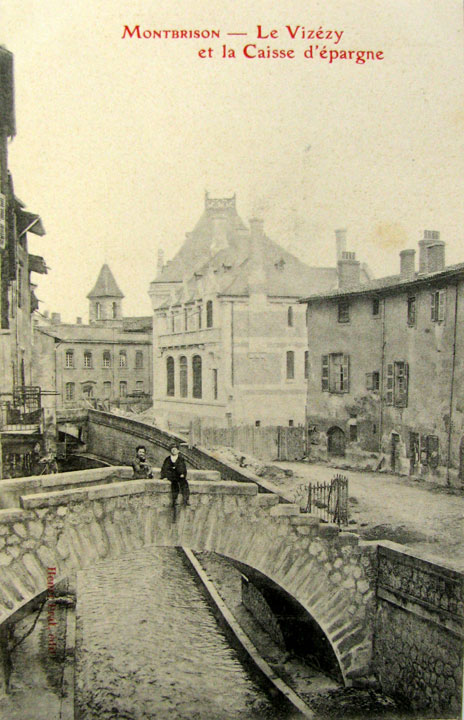

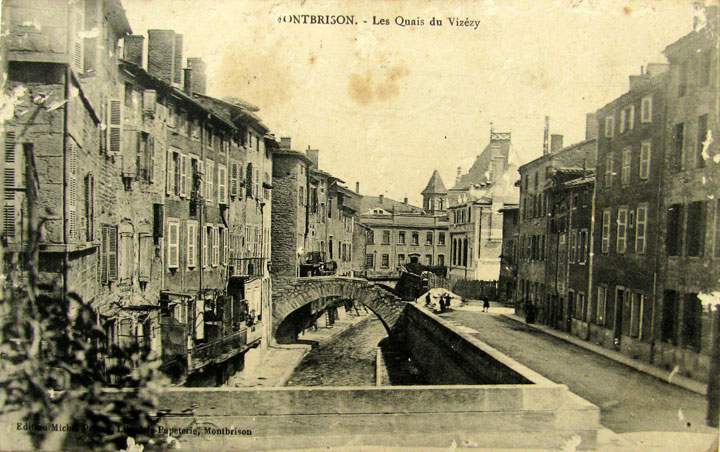

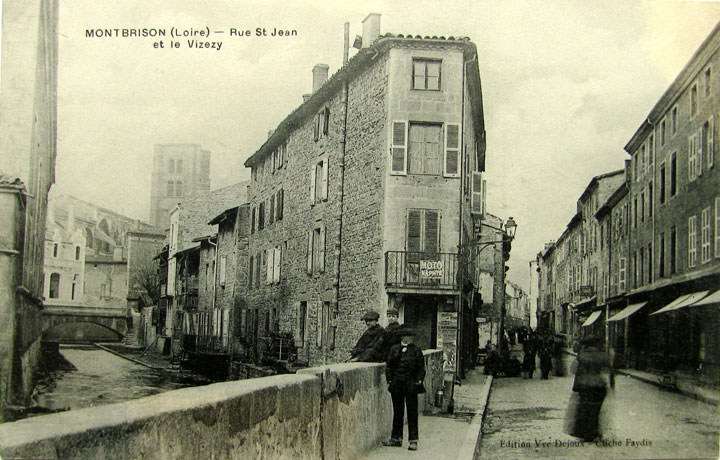

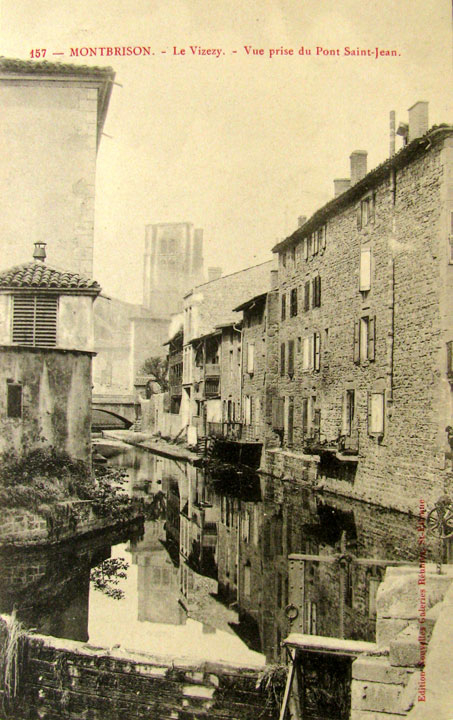

un chantier qui dure depuis longtemps... Montbrison a la chance d’être traversé par un cours d’eau, le Vizézy. Bien que modeste, cette rivière au cours irrégulier a eu une grande importance dans le développement de la ville. Les premiers habitants se sont d’abord regroupés le long du Grand Chemin de Forez, entre la butte portant le château des comtes, gage de sécurité, et la rivière, ressource en eau essentielle pour la vie économique : moulins, tanneries, artisanat… En parallèle, la rue Tupinerie, au nord, est en quelque sorte la compagne du Vizézy. Elle devient progressivement l’axe commercial majeur ouest-est de la ville, rivalisant puis dépassant celui nord-sud de la Grand-Rue (actuelle rue Martin-Bernard). Le Vizézy fut aussi un obstacle et se passa longtemps à gué. Il formait la limite entre Montbrison et Moingt. Au xiiie siècle, quand la ville s’étend au sud de la rivière, trois quartiers nouveaux apparaissent sur la rive droite : celui du cloître Notre-Dame, autour de la collégiale, un autre autour de l’hôtel-Dieu Sainte-Anne, enfin celui de la Porcherie (ou de la Vacherie). Des ponts deviennent alors nécessaires pour relier commodément les deux parties de la ville. Rivière très utile, souvent paisible, le Vizézy devient parfois un dangereux torrent causant de graves inondations comme ce fut le cas, notamment, en 1772, 1889, 1907… Cette menace constante a amené les Montbrisonnais, au fil du temps, à réaliser des travaux pour, autant que possible, canaliser et régulariser son cours. Au cours du xixe siècle, la ville s’embellit, des plans d’alignement sont dressés. Le Vizézy va être canalisé et doté de quais. Rivière très utile, souvent paisible, le Vizézy devient parfois un dangereux torrent causant de graves inondations comme ce fut le cas, notamment, en 1772, 1889, 1907… Cette menace constante a amené les Montbrisonnais, au fil du temps, à réaliser des travaux pour, autant que possible, canaliser et régulariser son cours. Au cours du xixe siècle, la ville s’embellit, des plans d’alignement sont dressés. Le Vizézy va être canalisé et doté de quais. L’important chantier réalisé au cours de l’année 2018 par la ville de Montbrison pour réaménager les quais du Vizézy nous donne l’occasion d’évoquer les travaux des siècles passés. Ressortons quelques vieux documents…

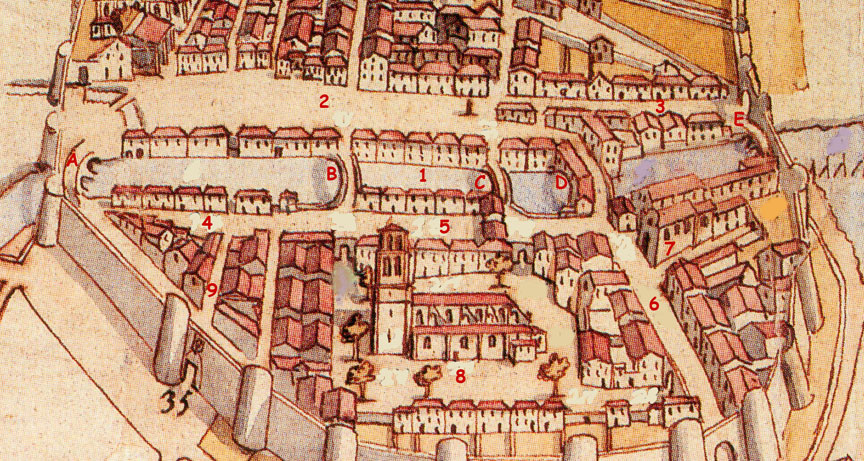

Exposition de tableaux sur le quai du Vizézy * * Sous l'Ancien Régime Le plan cavalier de 1732 Ce plan cavalier réalisé en 1732 pour un procès soutenu par les chanoines du chapitre de Notre-Dame est un document qui présente un grand intérêt. Le plan général semble exact. Il est orienté (nord en haut) et assez précis même si toutes les maisons ne sont pas dessinées. Nous en avons extrait la partie qui concerne la traversée de la ville par le Vizézy qui coule de gauche à droite. Le Vizézy, non endigué, entre dans la ville à l’ouest. Tout le long de sa rive gauche il est directement bordé par les maisons de la rue Tupinerie (2) et de la rue Saint-Jean (3). Sur la rive droite on retrouve deux alignements de maisons s’ouvrant au sud sur la rue de la Porcherie (4) et la rue des Prêtres (5). À l’est l’hôtel-Dieu Sainte-Anne borde directement la rivière.

À l’intérieur des murailles, il peut être franchi en cinq points différents : Remarquons que le pont d’Écotay n’est pas encore construit. Il le sera en 1740-1741 ( Cf. Marie Grange, Jean Guillot, « Construction d'un pont sur le Vizézy, le pont d'Argent (1740-1741) », Village de Forez, n° 102, octobre 2005). Le Vizézy sert de limite entre les paroisses de Saint-André au nord et celle de Moingt au sud. La partie « moingtaise » de la ville est formée de trois quartiers nettement différenciés. À l’ouest, formant un triangle, le quartier de la Porcherie est percé de trois rues : la rue de la Porcherie (4), celle d’Écotay (9) et en parallèle la rue « de la Rivière (aujourd’hui rue Rivoire ; Rivoire viendrait de Rivière, la rue qui conduit à la rivière, cf. Marguerite Fournier, Montbrison, cœur du Forez.). Le cloître Notre-Dame (8) qui entoure la collégiale est fermé par trois portes. Il faut lui adjoindre les maisons de la rue des Prêtres (5) bâties directement au bord du Vizézy entre le pont Notre-Dame (B) et le pont Trunel (C). La rue Tupinerie (2) est représentée avec une largeur exceptionnelle, sans doute exagérée dans le document. À l’emplacement de l’actuel monument des Combattants, on peut remarquer une construction isolée. Le pont d'Argent (ou d'Ecotay)

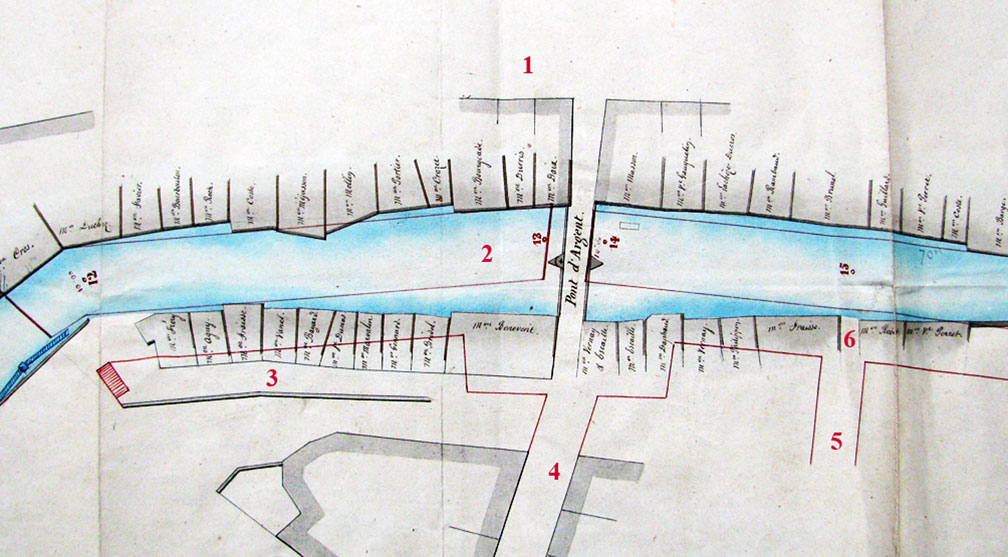

Lavandières au bord du Vizézy, le pont d'Écotay est alors orné d'une croix. * * * AU XIXe siècle Cadastre napoléonien (parcellaire de 1809) Le cadastre napoléonien, daté à Montbrison de 1809, confirme le plan cavalier de 1732 et apporte beaucoup de nouvelles précisions.

1 – Pont Rouge ; 2 – Pont d’Argent ; 3 – Rue d’Écotay ; 4 – Rue de la Porcherie ; 5 – Rue des Prêtres ; 6 – Passage couvert au bout de la rue des Prêtres ; 7 – Pont Trunel (ou Poncette) 8 – Pont Sainte-Anne (ou de l’Hôpital) ; 9 – Pont Saint-Jean. Enfin, après un étroit passage le long de la rivière, après le pont Notre-Dame, six maisons, trois grandes (n° 751-752-753) et trois petites (n° 754-755-756) constituent un côté de la rue des Prêtres qui se termine par un passage couvert et appartient au quartier du cloître de Notre-Dame. Après le pont Trunel, la rive droite du Vizéy est libre jusqu’au pont Sainte-Anne (ou pont de l’Hôpital), étroit mais dégagé de ses constructions parasites. Après l’hôpital, le pont Saint-Jean, encore très étroit, permet la continuité du boulevard en cours de réalisation.

Le pont Trunel (ou Poncette) vu du pont de l’Hôpital avant l’endiguement de la rivière (cliché de James Dulac, archives de La Diana).

Plan d'alignement de 1820 (extrait de 1847) Dès 1820, l’administration communale projette de grands travaux pour régulariser les rues et le cours du Vizézy. Pour cela un Plan d’alignement de la ville de Montbrison est réalisé et approuvé par ordonnance royale le 20 décembre 1820. En 1847, l’architecte-voyer Trabucco réalise un extrait de ce plan concernant spécialement la traversée de la ville par le Vizézy (Extrait du plan d’alignement de la ville de Montbrison comprenant le cours de la rivière Vizézy dans la traversée de la dite ville, archives municipales de Montbrison) qui est adressé au préfet le 10 mai 1847 par M. Laguèrenne, maire de Montbrison. Les huit maisons bordant la rivière après le pont d’Argent figurent encore, en deux groupes, six et deux, séparés par un étroit passage (6) pour accéder à la berge en face de la rue Rivoire.

1 – Rue Tupinerie ; 2 – Vizézy ; 3 – Rue de la Porcherie ; 4 – Rue d’Écotay ; 5 – Rue Rivoire ;

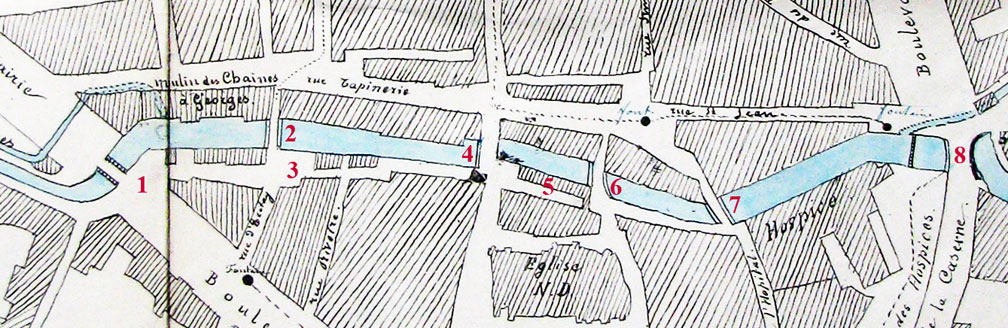

1866, extrait du plan de la rivière du Vizézy

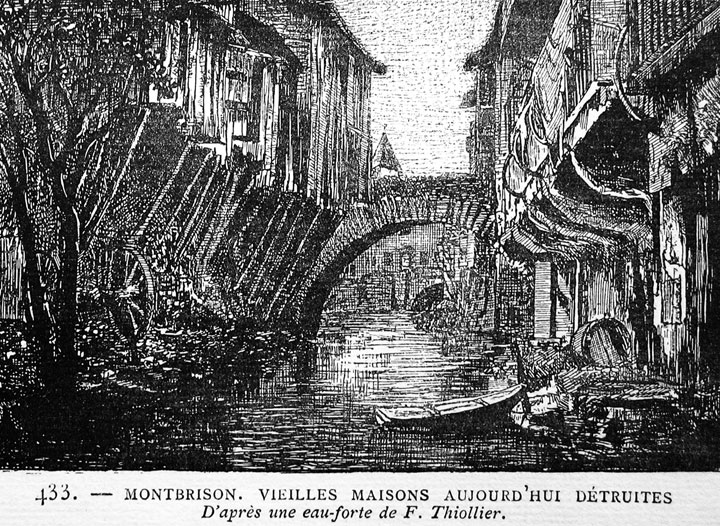

1 – Pont Saint-Louis (très étroit) ; 2 – Pont d’Argent (ou d’Écotay) ; 3 – Rue de la Porcherie ; 4 – Pont Notre-Dame ; Globalement, la situation n’a guère changé depuis l’établissement du cadastre napoléonien. Quelques maisons de la rue de la Porcherie (3) ont disparu, notamment après le pont d’Écotay (2). En revanche, la rue des Prêtres a toujours la même configuration ; elle ne se termine pas en impasse, Le dessin ci-dessous montre le lit du Vizézy juste avant le pont Trunel (Dessin extrait de Félix Thiollier, Le Forez pittoresque et monumental, imprimerie de A. Waltener et Cie, Lyon, 1889). Des deux côtés des constructions très irrégulières sont bâties en encorbellement : maisons de la rue Tupinerie sur la rive gauche, maisons de la rue des Prêtres, sur la rive droite. En arrière-plan, derrière le pont, on remarque le petit clocher de l’église Sainte-Anne. Les rives sont envahies de végétation et ressemblent à un dépotoir : tonneau, roues de charrette, barque amarrée…

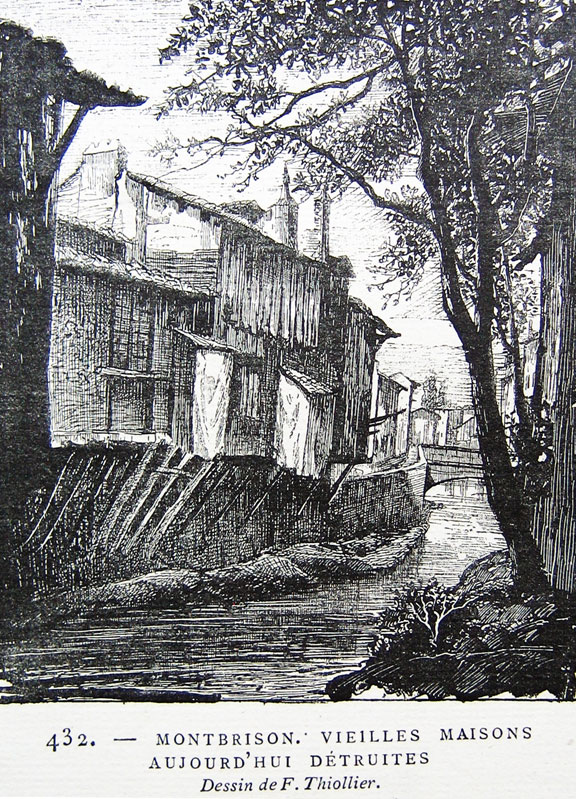

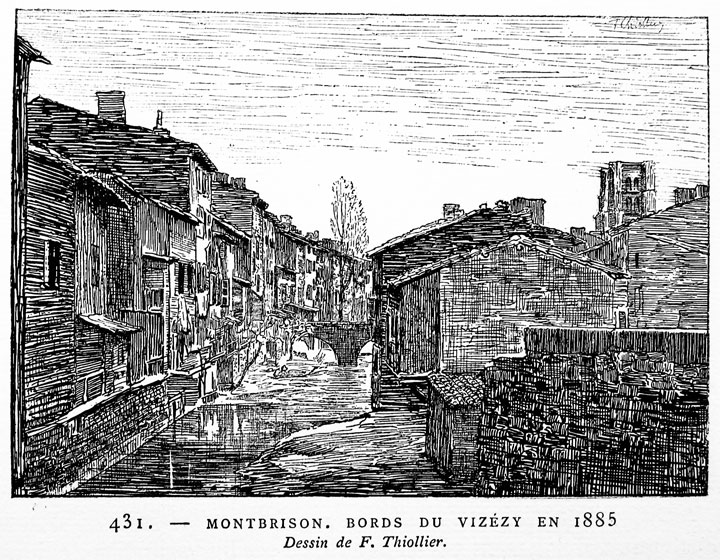

* * * Les habitants du quai de la Porcherie en 1881 Le beau dessin de Félix Thiollier tiré du Forez pittoresque et monumental présente une intéressante vue des bords du Vizézy, réalisée en 1885, à l’entrée de la ville, à partir du pont Saint-Louis. Selon le recensement, dès 1881, la rue de la Porcherie est devenue le quai de la Porcherie, cette nouvelle appellation annonçant la transformation prochaine du quartier avec l’endiguement du Vizézy et la disparition des maisons bordant directement sa rive droite. Pourtant, en 1885, ce chantier considérable – déjà amorcé – est loin d’être achevé, comme en témoigne la gravure de Félix Thiollier. Des constructions irrégulières encombrent encore la rive droite.

On reconnaît bien le pont d‘Argent (ou d’Écotay) avec ses deux arches. Derrière le pont, un grand arbre, un peuplier semble-t-il, pousse sinon dans le lit de la rivière, du moins très près de l’eau sur la rive gauche. Au premier plan, à droite, un haut mur de soutènement, début des travaux ? Quels étaient les derniers habitants de la rue de la Porcherie avant l’établissement du quai, particulièrement ceux dont les maisons ont été détruites ? La maison n° 1 loge 11 personnes, formant 2 ménages apparentés. Au n° 19, nous trouvons encore la famille d’un cultivateur : Jean Besson, 56 ans, son épouse Antoinette Garnier, ménagère, 48 ans et leurs deux fils, Jean-Marie, 14 ans et Jacques, 10 ans. Côté pair, 9 maisons sont habitées, abritant 13 ménages différents soit 42 personnes. Les métiers représentés sont comparables à ceux du côté impair : 3 jardiniers, 2 cultivateurs, 2 maçons, 1 ébéniste, 1 menuisier, un « propriétaire » pour les hommes, 9 « ménagères », 1 fripière, 1 couturière pour les femmes.

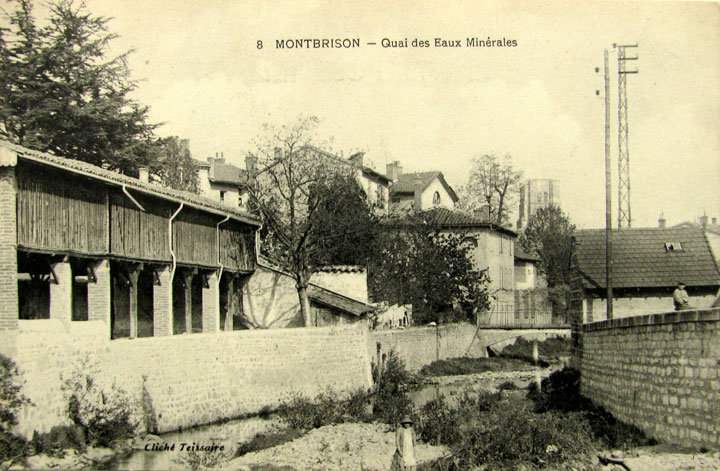

Dernières maisons de la rue de la Porcherie bordant la rivière avant leur démolition. On constate qu’elles sont bâties en contrebas par rapport au boulevard, donc proches du niveau de l’eau, situation dangereuse en cas d’inondation. La première maison, d’assez pauvre apparence, porte une enseigne sur sa façade et deux affiches de « réclame ». Il s’agit sans doute des traces de l’échoppe du cordonnier Jean Delay et de l’épicerie de son fils Antoine. * * * L’endiguement du Vizézy et la construction des quais ont donc fait disparaître deux douzaines de maisons sur la rive droite. Il ne faut pas regretter ces démolitions. Les constructions disparues étaient irrégulières, pauvres, voire misérables et, de plus, très vite menacées en cas de débordements de la rivière. Ce chantier de la fin du xixe siècle, a permis de donner plus d’espace à tout un quartier, de mettre en valeur le Vizézy et ses jolis ponts et, accessoirement, de remplacer quelques appellations pittoresques. Adieu le pont Rouge, la rue de la Porcherie, la rue des Prêtres… Parlons maintenant des quais d’Astrée et de l’Hôpital qui sont actuellement (2019) en pleine transformation. En somme, c’est un chantier qui dure depuis très longtemps. Mais le Vizézy mérite bien tous ces soins.

|