Autour

du "château" Chabet

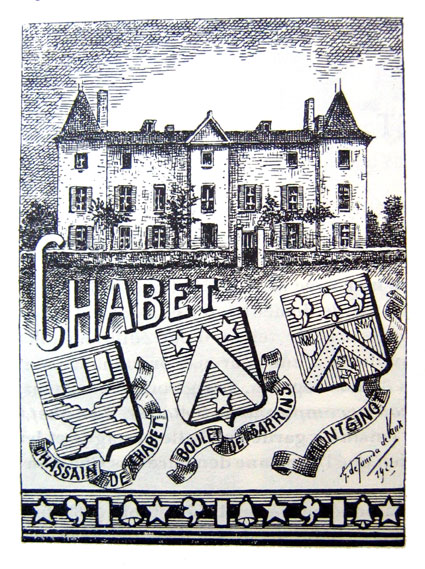

Chabet,

dessin de Gaston Jourda de Vaux, Les châteaux historiques

du Forez, 1916

Chabet en 2006

UN

CHATEAU "MORT-NE" EN FOREZ

par

Jean Canard

Il

était une fois...(l'histoire commence comme un conte de

fée) une jeune fille dont le célibat semblait se

prolonger au-delà des limites convenables pour faire un

mariage prometteur, qui s'était éprise d'un gentilhomme

qu'elle n'avait pas l'occasion de voir souvent... Une jeune fille

qui n'avait rien d'une star internationale : si la fée

qui préside aux destinées des gens fortunés

l'avait assistée dès sa naissance, celle à

qui l'on doit habituellement la beauté physique, devait

être, ce jour-là, très occupée ailleurs."Qu'est-ce

qu'elle n'était pas belle", se serait sûrement

écrié un petit garçon de mes voisins, s'il

avait eu la possibilité de la rencontrer.

Oui mais... elle était l'héritière d'une

famille immensément riche, et tout le monde sait bien que,

dans notre société occidentale, l'argent apporte

une compensation qui permet de fermer les yeux sur beaucoup d'imperfections.

Cela se passait dans les premières années de la

Troisième République. La jeune fille venait tous

les ans, avec sa famille d'abord, puis seule, passer quelques

semaines d'été dans la plaine forézienne.

Elle se mêlait peu à la population du pays qui ne

connaissait d'elle que l'irrégularité de ses traits.

Mais, parce qu'elle était riche, les familles de la haute

société l'invitaient volontiers à des réceptions.

C'est au cours de l'une d'elles qu'elle sentit battre son cœur

pour un jeune homme de son âge qui appartenait à

la petite noblesse du pays : véritable "coup de foudre"

qui se traduisit presque aussitôt en "coup de folie".

A quoi ne se serait-elle pas résignée sinon pour

aboutir à un lien indissoluble, du moins pour vivre le

plus près possible de son chevalier servant. L'argent ne

comptant pas pour elle, elle décida, sur le champ, sans

hésitation ni calcul, de se faire construire un grand et

beau château, à quelques centaines de mètres

seulement de la résidence principale du garçon qu'elle

voulait séduire. On raconte qu'elle rêvait même

de relier les deux manoirs par une voie directe ...

La tradition a fidèlement rapporté ce qui précède.

Venons-en maintenant à des explications plus précises.

La jeune personne au visage ingrat qui s'est lancée dans

cette aventure s'appelait Mademoiselle Bodinon. Elle appartenait

à une famille lyonnaise de banquiers et marchands de biens,

propriétaires notamment du grand domaine de Chabet, dont

les bâtiments ruraux sont encore occupés à

quatre cents mètres au nord du château du même

nom.

L'emplacement choisi pour la nouvelle construction appartenait

précisément au domaine de Chabet : un petit coteau

boisé, du haut duquel on pouvait apercevoir le castelet

qu'elle rêvait de relier au sien par une grande allée

privée. L'immeuble projeté aurait du être

un château comme on en voit peu en plaine forézienne

: tout en pierre, le corps principal flanqué, au levant,

d'une tour, et les cours entourées de dépendances

confortables pour chevaux et calèches.

Les travaux furent menés si rondement par des ouvriers

nombreux et habiles que la luxueuse demeure, couronnée

de pierres taillées et surmontée d'une toiture pentue

couverte d'ardoises, était achevée au bout de quelques

mois. Portes et fenêtres posées, l'intérieur,

pratiquement terminé, était desservi, au rez-de-chaussée,

par un hall central d'où partait pour les étages

un majestueux escalier.

On allait entreprendre la pose des tapisseries et les peintures

quand, brusquement, dans des circonstances qui ne sont pas bien

connues, la demoiselle quitta ce monde pour un autre dont on ne

revient pas. Il y a de cela exactement un siècle. Ce fut

une catastrophe et pour le château et pour la commune.

L'heureux bénéficiaire de l'héritage, un

parent, officier de marine résidant à Toulouse,

ne chercha pas à nouer des liens avec notre province qui

lui était étrangère. Au lieu de prendre en

charge l'achèvement de la magnifique résidence de

Montverdun, il préféra en tirer profit tout de suite,

et se débarrasser de tout ce qui pouvait en être

aisément détaché. En quelques semaines le

bâtiment fut réduit à l'état de squelette

et abandonné au pillage. A l'issue de la Grande Guerre,

la construction elle-même et le terrain d'alentour furent

vendus à un cafetier de Boën, originaire du quartier.

Le tout échappait ainsi définitivement à

la tutelle des parents de la grande famille lyonnaise.

Nous n'avons pas à entrer dans le détail des avatars

survenus aux descendants de l'acquéreur qui, semble-t-il,

poursuivis par le mauvais sort accroché dès les

origines à ce château, furent amenés à

dépecer le domaine pour ne pas sombrer dans la faillite.

En 1925, la toiture résistait encore aux intempéries,

conservant au monument inachevé une certaine noblesse.

Dix ans plus tard environ s'effondrait la tour, entraînant

dans sa chute une partie de la grosse charpente du corps principal

qui s'en trouva déséquilibré. C'était

la fin ! Pour écrire, les écoliers purent faire

ample provision d'ardoises, et les voisins trouvèrent pierres

et ferrures à volonté pour construire ailleurs.

Voyant cela, le propriétaire du moment, après un

maladroit essai de consolidation, s'empresse de faire enlever

le grand escalier, les pierres taillées du couronnement

et quelques-uns des encadrements d'ouvertures, le tout cédé

à bas prix. Pour desceller plus facilement certaines ferrures

importantes, on alla jusqu'à utiliser la dynamite. Ce qui

eut pour effet d'ébranler tout l'édifice, et de

rendre impossible toute forme de restauration ultérieure.

Les pans de murs restés debout sont visibles, au-delà

du petit ruisseau Dru gent, à un demi-kilomètre

environ de la route de Marcilly-le-Châtel à Monverdun

; vestiges grandioses et impressionnants qui donnent une petite

idée de ce que devait être ce grand immeuble à

l'état neuf, construit sur une vaste plate-forme en terrasse.

Au sud, la façade principale se développe sur une

longueur de vingt-cinq mètres environ, tandis qu'en profondeur,

les côtés est et ouest en mesurent une quinzaine.

On distingue très bien les trois niveaux superposés

de l'édifice un rez-de-chaussée (ou plutôt

une sorte d'entresol) surélevé de quelques décimètres

par rapport à la cour, au-dessus de caves voûtées.

Deux étages étaient habitables, le second, sous

la toiture, éclairé par de grandes ouvertures mansardées.

Dernières précisions : le plan levé par l'état-major

en 1852, n'indique pas de constructions en cet endroit ; l'Atlas

Cantonal du Département publié en 1887 y

mentionne un château et la dernière carte de l'I.G.N.

ne parle plus que de "maisons ruinées".

Ainsi va le monde ! Beaucoup de beautés disparaissent sans

atteindre leur plein épanouissement. Le château Bodinon

a vécu le temps d'un rêve inachevé ; lentement

les ruines retournent au néant dont elles n'étaient

sorties que pour vivre un espoir non tenu...

Jean Canard